フライフィッシング雑記 田中啓一 #02 バシャッとモゾッ

文・イラスト・写真:田中啓一

What’s 『フライフィッシング雑記』 | フライフィッシャーであり、ハイカーであり、ファッションデザイナーである田中啓一さんによる、フライフィッシングにまつわるエッセイ。フライフィッシングは美しく、格調高く、ワイルドで、創意工夫の奥深さがあり、TRAILS読者とは親和性の高い個性あふれる遊びだと思う。釣り人はもちろん、釣りをしたことがない人も、田中さんが綴る魅惑的な言葉に運ばれて、フライフィッシングの深淵なる世界へ旅だっていただきたい。

バシャッとモゾッ

釣りに関する有名な諺にこんなのがある。

「釣竿とは、片方に鉤 (はり ※1) が、もう片方に馬鹿が付いている棒のことである」

これは、18世紀のイギリスの文学者であるサミュエル・ジョンソン (※2) の言葉だ。けだし名言である。もっともでございますと笑うしかない。

とは言え、いくら馬鹿でも、ただボーっと釣り糸を垂れているだけでは魚は釣れないのも事実。少なくとも、魚が餌に食いついた瞬間を逃さずに糸を引っ張ってやらないと、いつになってもただの馬鹿から少しはマシな馬鹿には成長できない。

この餌に食いついた瞬間を釣り用語では「アタリ」という、そしてアタリを逃さず竿を煽って糸を引っ張ることを「アワセ」という。漢字で書くと「当たり」「合わせ」。その他に「魚信」という言葉もある。魚からのたより。情緒がある。英語だとbiteとhookingだ。あまりにも直接的表現で面白くない。

みなさんが、釣りをイメージして最初に思い浮かぶアタリは、ウキが水面でツンツンと動いたりギュンと沈んだりする様子だろう。

しかしこのアタリというのが曲者で、釣りの種類、魚種、仕掛けの種類、季節、水深、水温、水質、魚のやる気など、様々な要素が複雑に絡み合い、まさに千差万別。わかりやすいのからわかりにくいのまで、中には魚が食ってるのにほとんどアタリが出ないことすらある。

アワセにしても、全て早くアワセればいいというわけでもない。そのタイミングは様々で、時にはアワセを意識的に遅らせることもある。

フライフィッシングで最もわかりやすいアタリはドライフライ (※3) に魚が食いついた瞬間である。ドライフライというのは乾式毛鉤のことで、水面に浮かせて使うフライのことだ。したがって、魚が食いつくときは水面になんらかの変化がある。最も多いのがバシャッと飛沫が上がるタイプだ。

これは心臓に悪い。つまりすごくエキサイティングなのだ。この瞬間が楽しくてフライフィッシングをしている人も多い。実際、このドライフライ釣法は、フライフィッシングを代表する釣り方と言っても過言ではない。

フライフィッシングは紳士のスポーツとしてイギリスに発祥した釣りだ。生餌でなくフライ (毛鉤) という擬似餌を使うことで、人間は魚に対していくばくかのハンディを負うことになる。万物の霊長たる人間側がこれくらいのハンディを負って初めてスポーツと言えるのではないか。これがフライフィッシングがイギリスにおいて紳士のスポーツとして確立した理由なのだ。なんか理屈っぽいですね。

格式の高いクラブではドライフライ以外使ってはいけないというレギュレーションがあったという (現在はどうなのかは不明)。なぜドライフライがこれほどまでにイギリスでフライの上位に位置付けられたのか。当時はライズ (水面で虫を捕食) している魚を見つけて釣るのがスポーツ的であるというのが主な理由である。

闇雲にフライを投げるのではなく、明らかに餌を食っている魚をピンポイントで狙う。これが紳士のスポーツだ、というわけなのだろうか。わかるようなわからないような理屈だ。

また、水中のフライより水面のフライの方が魚を騙すのにより高度な技術が必要だったのも理由の一つだろう。水面下に沈め、下流に流し、手元にコツンと来るアタリで合わせるウエットフライ (※4) やストリーマー (※5) より、流れのままに自然に水面を流さなければ魚を騙せないドライフライ釣法の方が難しいとされていた。これは当時はウエットフライかストリーマーかドライフライしかなかった時代ゆえのことだ。

こんな頑なな古のドライフライ信奉者の認識を変えるには、ニンフフライ (※6) というジャンルを開発したフランク・ソーヤー (※7) の出現を待たなければならなかった。

そんなスポーツマンシップや格式など抜きしても、水面というのは水と空気の境目である。要は魚界と人間界の境目だ。そこまで魚を誘い出すドライフライフィッシングは難しくも魅力的な釣法であることに異論はない。

というわけで、ドライフライさえ覚えておけばフライフィッシングはOKだね。と話をまとめてしまうこともできるのだが、それではつまらない。フライフィッシングの面白さ、奥深さは他にもたくさんある。

例えば先ほどもチラッと書いたニンフフライ。これは水生昆虫の幼虫を模したフライで、主に水中で使う。「主に」と書いたのはフローティングニンフという半分浮かせて使うニンフフライが存在するからであるが、ここでは省略する。

ニンフフライは水中故に魚がフライを咥える様子を目視できない。フライをひったくるようなガツンと手元にくるアタリでもない限りわからない。しかしそんなアタリはそうそうあるものではない。

最近では糸の途中に浮力のある目印をつけてアタリをとる方法が主流になってきたが、正直、ウキ釣りのようであまり面白くはない (もちろんどうしても釣れない時は私もやりますがね)。

昔、山岸行輝氏というアメリカのコロラド州在住のフライフィッシャーが、釣り雑誌にニンフフィッシングを紹介していた。彼は目印の類を一切用いていなかった。そこに書かれていたアタリの様子は、水面上に見える糸になんらかの変化がある、とか、ちょっとした違和感で魚が食ったのがわかる、みたいな表現であった。それは当時の私にはよく理解できなかった。なんか半分霊感みたいだなと思ったくらいだ。

それもそのはず。これは経験してみないことには理解できない感覚だったのだ。重めのニンフフライを投げる。竿先を少し上げ、糸を張り気味にしてフライを流れにのせる。すると今までスムースに流れていた糸が突然止まる。止まらないまでも流れとは違う方向に動いたような違和感がある。おや?と思ってアワセると魚がかかっていた。渓流でこのような経験を幾度か重ねると、このアタリがなんとなくわかってくるのだ。

生餌かフライかの違いはあれど、この山岸さんの釣法は日本古来の渓流釣りとわりかし似通ってもいる。

また、他の釣りでも似たような経験がある。ボートからの黒鯛釣りだ。リールに巻いた糸の先には鉤と鉤につけたガン玉錘だけ。つまり竿先と鉤の間に余計なものは一切なし。鉤直結だからこそ微妙なアタリが取れる仕掛けだ。

鉤にカラス貝を刺して、黒鯛が潜むポイントギリギリに落とす。潮が効いているので若干の流れもある。船は常に微妙に揺れている。それでも、スーッと沈んでゆく餌に合わせて糸を張らず緩めず竿先を下げていくと「モゾッ」としか表現しようがない感触が手に伝わってくる。実際に手に感じたことすらも怪しいくらい微妙な感覚なのだ。

そして魚かどうかを確認するために少し糸を張って聞く (※8)。その時明らかに餌だけではない重みを感じたら電光石火のアワセをくれてやる。一瞬にして竿が満月になる。糸を緩めず一気に引き寄せる。

この、モゾッ、聞く、アワセる、の一連の動作が、自分でも記憶がないくらい一瞬の出来事なので、変な話だが、私がどんな動作をしていたか船頭に確認したほどだ。すると「ちゃんと聞いてからアワセてましたよ」との返答が返ってきた。この感覚は、他の釣りでは味わったことがない。非常に面白い経験であった。

このように、とにかくアタリをいかに感じ、状況に合わせたアワセをするか。釣りが成立するかしないかは、この瞬間にかかっている。

かねてから狙っていた彼女がやっと微妙なOKのサインを送ってきたのに、気づかずにモタモタしてたら「鈍感な人ね」でおしまいである。チャンスは一瞬なのだ。

※1 鉤 (はり):釣りの場合は、針とは書かずに鉤または鈎と書くことがある。ただし、常用漢字ではない。ここでは鉤で統一した。毛針、毛鉤、毛鈎、毛ばり、どれも間違いではない。

※2 サミュエル・ジョンソン (Samuel Johnson):1708〜1784。諺の原文 “A fishing rod is a stick with a hook at one end and a fool at the other.”

※3 ドライフライ (dry fly):水面に浮かせて使うフライ。カゲロウ、トビケラ、カワゲラ、ユスリカなどの水生昆虫の成虫および亜成虫を模したものやアブ、ブヨ、ハエ、バッタ、コオロギ、甲虫類、毛虫、クモ、セミなどの、水に落ちて流れる陸生昆虫を模したものなどがある。また、特に何に似せたわけでもないファンシーフライもある。

※4 ウエットフライ (Wet fly):湿式毛針。主に水中に沈ませて釣るフライ。水面直下から中層まで探ることが多い。水生昆虫が羽化のために水面に浮上する様子を模したものが多い。それに限らず、何も模さずに釣り人が感性の赴くままに創作したファンシーウエットフライもある。ファンシーフライは、ウエットフライに限らず、ドライフライや、ストリーマーなど、あらゆるフライに存在する。

※5 ストリーマー (Streamer):小魚や泳ぐタイプのヒルなどを模したフライ。大抵はウエットやドライに比べて大型である。

※6 ニンフフライ (nimph fly):カゲロウ、トビケラ、カワゲラ、ユスリカなどの水生昆虫の幼虫を、模したフライ。主に水面下に沈めて使うが、より沈下を促進するためにボディーにウエイトを巻き込んだ、ウエイテッドニンフ、ヘッドに金属ビーズを、あしらって、沈下効果およびアピール力を付加したビーズヘッドニンフ、フライの一部を水面に浮かせるフローティングニンフなどのバリエーションがある。

※7 フランク・ソーヤー (Frank Sawyer):1906〜1980。エイボン川のフィッシングクラブのリバーキーパーとして長年働き、ニンフフライ釣法を確立した人物。またエイボン川の水質悪化の改善と環境の復元に大きく貢献した人物でもある。

※8 聞く:アタリを確かめるために糸を張って魚の重みを感じること。アワセも含めた一連の動作をキキアワセという。

TAGS:

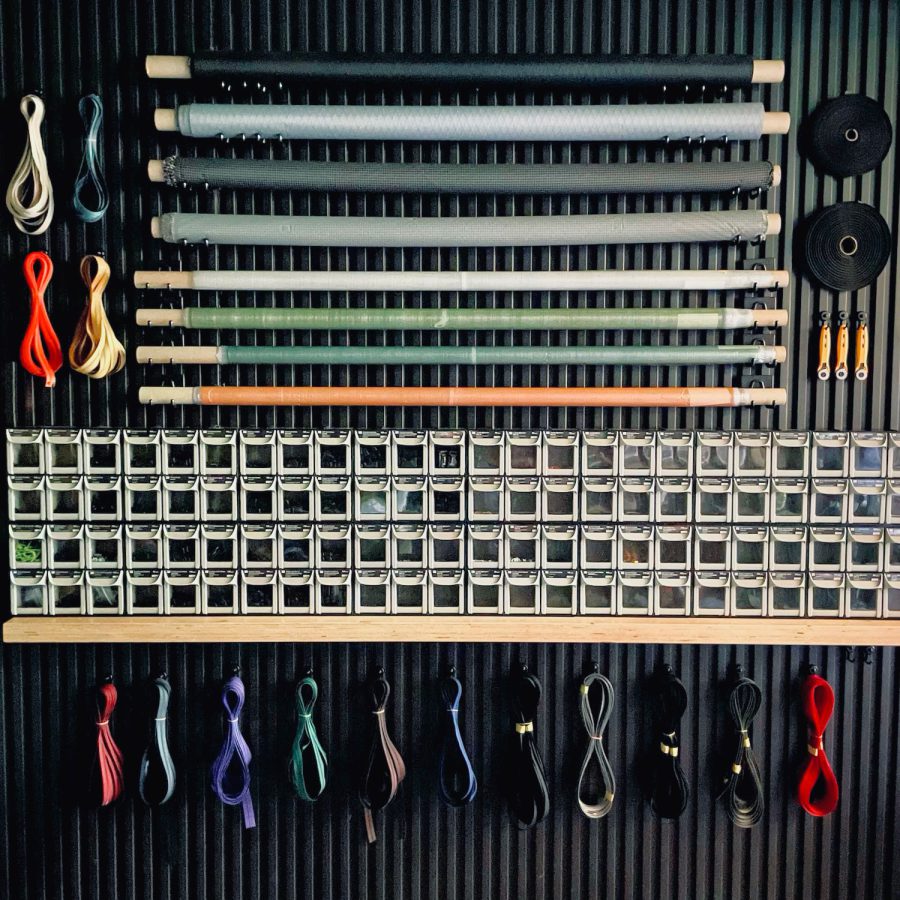

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  ZimmerBuilt | TailWater P…

ZimmerBuilt | TailWater P…  ZimmerBuilt | PocketWater…

ZimmerBuilt | PocketWater…  ZimmerBuilt | DeadDrift P…

ZimmerBuilt | DeadDrift P…  ZimmerBuilt | Arrowood Ch…

ZimmerBuilt | Arrowood Ch…  ZimmerBuilt | SplitShot C…

ZimmerBuilt | SplitShot C…  ZimmerBuilt | Darter Pack…

ZimmerBuilt | Darter Pack…  ZimmerBuilt | QuickDraw (…

ZimmerBuilt | QuickDraw (…  ZimmerBuilt | Strap Pack …

ZimmerBuilt | Strap Pack …