#005 ARAITENT / アライテント – 「自立するツェルト」に潜むテントメーカーのDNA

What’s BRAND STORY/優れた製品を開発するメーカーには、それを実現させるだけの「他にはない何か」があるはず。でも普段の僕らは、つい新製品ばかりに注目しがちです。そこでBRAND STORYでは、編集部がリスペクトするあのメーカーの「他にはない何か」を自分たちの目で確認し、紹介したいと思っています。

Why ARAI TENT/日本のテントメーカーの草分けであり、独自の着眼点から数々のロングセラーとなる「定番」を作ってきたアライテント。シンプルでミニマルなデザインながらも、そのプロダクトの端々にまぎれもない「アライテントらしい」佇まいを持っている。1965年の創業から今日まで、日本のアウトドアカルチャーと伴走し続けているアライテントにある、ギアメーカーとしての哲学を僕たちは知りたかった。

* * *

私たちの目の前に現れたのは、白髪で小柄な老紳士だった。眼鏡の奥の目は鋭く、ひとたび口を開けば、そこから発される一言一言は力強く、自分の仕事や生き方に対して矜持を持ってこられた方であることが分かる。この方が、アライテントの創業者である新井睦(むつみ)氏。今年の4月に長男である新井肇氏に社長の席を受け渡したが、現役を退いたわけではない。創業社長であると同時に職人でもある新井氏は、現在もカスタムオーダーの製品など自らミシンを踏んで製作を手がけ続けている。

■アライテントの原点はツェルト

「なんだかんだ言って、アライテントはツェルトの会社なんでしょうね」

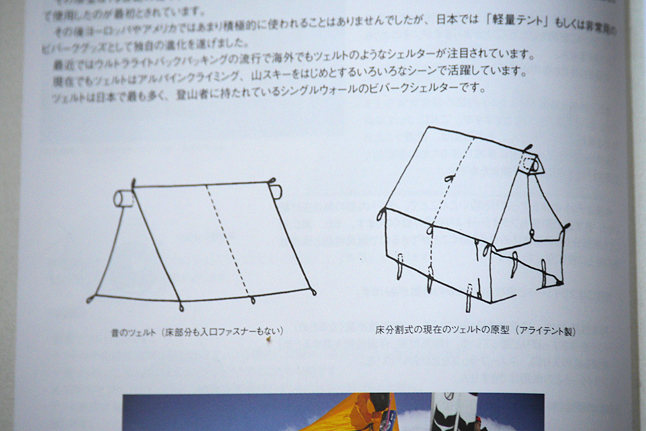

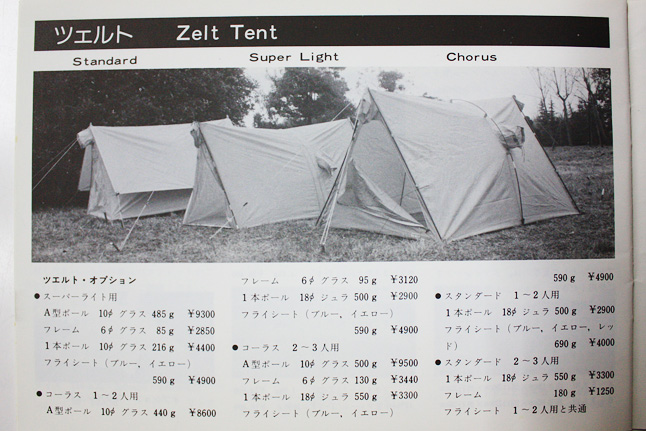

広報担当の福永克夫氏はそう語る。「ZELT」(ツェルト)はドイツ語でテントのことを意味する。現在の日本では、開閉式の床を持つ薄い布地で作られた三角テントのことをツェルトと呼んでいる。ヨーロッパ生まれのこのシェルターは、欧米ではあまり積極的に使われることはなく、日本で軽量テントもしくは非常用のビバークギアとして独自の進化を遂げてきた。

新井睦 「自社製品を作ったりICI石井スポーツのオリジナル製品をOEM生産したりと、忙しかったね。この頃は、ウチみたいに明確に山岳用と謳ったテントメーカーは珍しかった。でも当時はミシンがあるところにいろんなオーダーが来る時代。だからヤッケ(フード付き防寒着)やキスリングザックをはじめ、なんでもやらされたんだよ(苦笑)」

福永克夫 「今でもOEMが続いているのは、そこに会長なりの工夫があったからなんです。言われた通りにやるだけ、という仕事はしない人ですから。遠征用の特殊なテントをはじめ1点モノもたくさん作っていましたしね。そういうところが取引先から評価されていたし、当社の技術力の基盤にもなっている。また、お客様からフィードバックを受けることで多様なものを作れるようにもなりましたからね。技術力だけではなく妥協しない姿勢や柔軟性、発想力も兼ね備えていたのが、新井(睦)のすごいところなんです」

アライテントのプロダクトは、シンプルなデザインでありながらそこには必ず「アライテントらしさ」を感じる。その背景を、このエピソードから垣間見れたような気がした。

■「自立するツェルト」という発想から生まれた代表作

自社ブランドのライペンを立ち上げたのは83年。その最初のヒット作となったのが、「自立するツェルト」というコンセプトの「ライズ1」だった。軽量シェルターを考案するにあたり、自立式テントをより軽くすると考えるのではなく、もともと軽量であるツェルトを自立させるというアイディアに転換し、それを形にした。この発想の柔軟さに驚く。

「ライズ1」が発売された84年当時、小型の自立式テントとして、カモシカスポーツのエスパースや、ダンロップの吊り下げ式ドームテントなどがすでに市場に出ていた。しかし「ライズ1」は、ツェルトと同じように防水生地のみのシングルウォールにして、フライシートを使わないことで軽量化。さらに最小の素材で自立させるべく2本のクロスフレーム構造を採用した。そうすることで、当時小型の自立式テントが2kg程度であった中、「ライズ1」は本体とフレームで1kg程度という革新的な軽量化を実現した。

自立するツェルトという発想で生まれた「ライズ1」(1984年発売)。現在、発売されているモデルの重量は980g(本体+フレーム)。今も軽量の自立式シェルターとして、第一線にいる製品。またシングルウォールで自立式なのに、床部分にL字型のファスナーがあり、シェルター内で土間が作れてしまうところも非常に特徴的。

福永克夫「僕も昔からツェルトを使っていたので、設営の面倒くささはよく分かってました。だから自立するツェルトがあったら喜ばれるんじゃないかということで生まれたのがライズ1なんです。さらにゴアテックスを生地に採用したゴアライズを開発。これは防水性が高くかつ結露もしにくいので評判が良かったですね。ただ、前室も欲しいからとフライシートを一緒に購入する人が増えてきて。それでフライシートを付けるなら本体はゴアテックスじゃなくていいだろうと、ナイロン生地のエアライズが誕生したんです」

前述の福永氏の言葉にもあるように、創業者の新井氏のすごさは、職人としての確固たる技術力だけでなく、同時にデザイン力・企画力とも言える、柔軟性と発想力も兼ね備えていたところにある。このように職人気質の部分と革新性の両面が、新井氏の中で融合されているところに、数々の「定番」を生み出してきた秘密の一端が現れているように思う。

■アライテントには「デザイナー」はいない⁉︎ 全員が作り手の集団

アライテントには、いわゆる「デザイナー」という職種の人はいない。これは今回のインタビューで最も驚いた事実の1つだった。デザイナーは存在しないが、全員がミシンを踏むことができ、全員が企画〜設計〜縫製まで手がけることができるのだ。そして、これがアライテントをアライテントたらしめている、ひとつの特徴となっている。

広報担当の福永氏も、広報の仕事だけでなく自分でミシンも踏む。それぞれの社員が自らの手で作り、自ら山で使ってみる。そしてブラッシュアップする。その繰り返し。デザイン〜製造までをひとりで担えるテントづくりのプロ集団であること。それが、同社がテントメーカーとして生き続けてきた強さになっている。

今年(2016年)の春には、7年ぶりの新製品をリリース。ペグダウンしなくても前室が生まれるテント「オニドーム」だ。作り手は設計担当の宮澤稔氏。土間付きのテントとして有名な「ドマドーム」も彼が手がけたものである。

宮澤稔 「ドマドームは3本のポールを用いるので正直重いんですよね。その軽量版が欲しくて2本のポールで同様の構造になるものを作ろうとしたんです。着手したのは、かれこれ3年くらい前のことです」

宮澤稔 「テント史上まれに見る奇妙な構造で。通常は生地をピンと張ることでカタチが生まれるのですが、これは弛ませる部分があるので、非常に難しいんです。いつもは大抵5回くらい試作&テストを繰り返せばある程度のクオリティになるんですが、今回は10回以上(苦笑)。6〜7回目でできたものをやっぱり違うなと思ってイチからやり直したりして。だから3年もかかってしまったんです」

しかも一旦完成しても、量産に向けて微調整が必要になる。「これで完璧だ!なんてことはないんです」と宮澤氏。発売したから安心というわけではなく、その後もずっと考え続けるそうである。

■「職人になり自分で商売をする」が創業の出発点

なぜアライテントは、このような作り手集団のテントメーカーになっていったのか。それを知るためには、新井睦氏の創業精神に立ち返る必要がある。新井氏は、戦後、まだ世の中全体で職が安定しない時代に「職人になり自分で商売をする」という覚悟を持って、東京に出てきた。

しかし、そう簡単に仕事を見つけられる時代でもなく、新井氏は学校の事務職員や婦人靴の営業など、いくつかの職を転々とする。そして28歳の時に入社したのが「江古田テント」。ここで住み込みで働き、登山用品づくりのイロハを学ぶことになる。

新井睦 「給料は前の職場よりも安かったねぇ。でも、とにかくこっちは食うためっていうより仕事を覚えるために入ったから。給与のことは放っておいて住み込みで働いたの。ミシンとミシンの間に布団を敷いたり、シュラフで寝たりして。ずっと仕事場にいるんだからさあ、いろんなものを勝手に出して見られるわけ。たとえば師匠が大事にしているテント作りのマニュアルとか。夜中に全部見させてもらって勉強してたよ」

実は私たちは創業者の新井睦氏の話を聞いた後に、現社長の新井肇氏にも話を伺った。面白いことに、彼も父の睦氏と同じような体験をしている。

新井肇 「モノづくりはもともと好きで、子どもの頃は、(アライテントの)工場が遊び場でした。工場のミシンの間で寝ていたこともあるんです」

親子代々、職人の性分が受け継がれているのだ。そして、この睦氏の「職人になり自分で商売をする」という精神こそが、アライテントをテントづくりのプロ集団へと発展させていったのである。

■「定番」を作り続けるアライテント

アライテントの製品は、ことのほかロングセラーの「定番」が多い。流行り廃りに左右されることなく、時代を超えて愛される製品を持っているのは幸せなことである。「定番」でありつづける理由として、製品としてのクオリティの高さはもちろんのこと、リニューアルをしてもサイズ変更はしないという方針が大きく影響している。

福永克夫 「山岳会の減少をはじめ日本における登山文化は、昔と比べて大きく変わりました。でもウチはあまり変わっていない。製品の寿命も長いものが多い。それはあえて変えないようにしているからなんです。たとえばエアライズは、フライシートや保温用外張などのオプションがあること、つまり拡張性と互換性の高さが特長でもあるんですが、もしモデルチェンジして本体のサイズを変えてしまったらオプションが使えなくなってしまうんです」

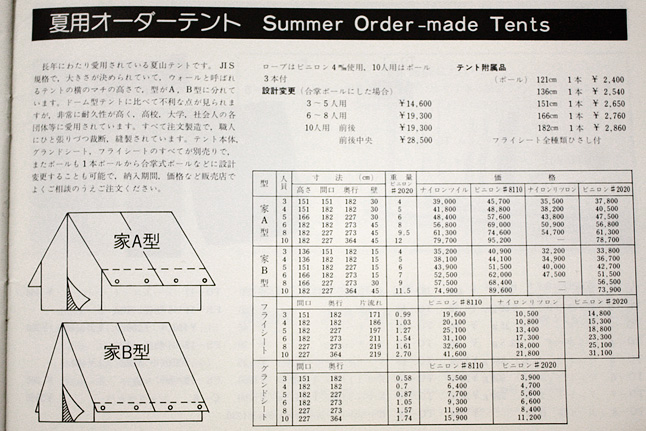

さらに興味深い話を聞いた。アライテント創業当時のテント業界では、テントの形や大きさはすべて定まった規格(JIS)に従って作っていた。現在もこの規格は残っているが、各メーカーは自由な発想でそれぞれのテントの「規格」を決めている。中には毎年変わり続けている規格もある。

しかしアライテントの場合、基準となるサイズを長く変えないことで、他社にはないプロダクト群の拡張性や継続性を生んでいったのである。創業当時に定められた規格でテントを作ってきた経験があるメーカーだからこそ、規格というものが持つ良い部分もよく分かっていたのだろう。規格とは金太郎飴のような画一性を生む側面もあるが、一方で互換性が非常に高まる仕組みでもある。その互換性を活かしたプロダクト群のラインナップを作り上げることができれば、ユーザーもメーカーも拡張性や継続性を最大限に享受することができる。

福永克夫「ひとつは素材の問題。各メーカーが海外生産にシフトすることで、国内に素材が流通しなくなるケースもあるんです。エアライズもそう。実は、昨年にフレーム素材を変えているんです。価格を上げずに同じクオリティのものを探すのはすごく大変なことで、本当に苦労しましたよ。でもお客様のことを考えたら妥協するわけにはいきません。今後もさまざまな製品で素材問題は出てくると思うので、課題は多いですね」

「定番」を変えないこと。それは実は変わり続けるチャレンジを伴うことでもあるのだ。

■社長交代。これからのアライテント。

2016年4月、アライテントに大きな変化が訪れた。社長交代である。前述のように創業社長であった新井睦氏が会長になり、長男の新井肇氏が社長に就任したのだ。

創業社長から2代目へ。同社はいま、大きな転換期を迎えている。半世紀以上の歴史を誇るアライテント、そしてライペンというブランドを一代で築いてきた新井睦氏の跡を継ぐこと。そのプレッシャーたるや、かなり大きいものであるだろう。

新井肇 「それはありません。先代と同じことはできませんし、アライテントの将来のためにできることをやるだけです」

新井肇 「社員の年齢層もかなり高くなってきていますので、若手の育成は不可欠です。数年前から『職人養成プロジェクト』と銘打った人材採用も実施していて、これは今後も継続していくつもりです。もちろんスキルだけではなく、当社が培ってきたモノづくりのDNAも継承していく考えです。ただこのプロジェクトは当社のためだけではありません。日本のモノづくりのためでもあります。海外シフトが加速するなかで、日本のモノづくり文化、技術を守り、そして復権させるためにも、私は全身全霊で取り組んでいきたいと考えています」

新社長が就任して新たなスタートを切ったアライテント。次の半世紀はどんな歴史を刻んでいくのか、非常に楽しみである。いい意味で、これまで同様「変わらない」姿勢を貫いてほしい。

関連記事

HIKING & #004 Marmot / マーモット – 33年前に生まれた『軽量化哲学』への再挑戦

BRAND STORY #003 OMM / オーエムエム – Product is born in the race.

TAGS:

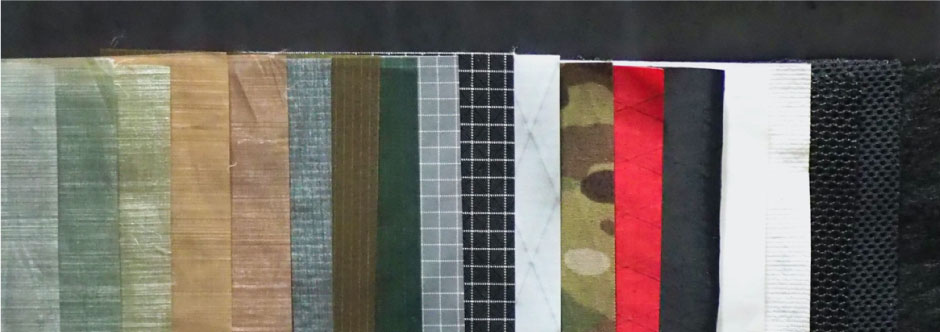

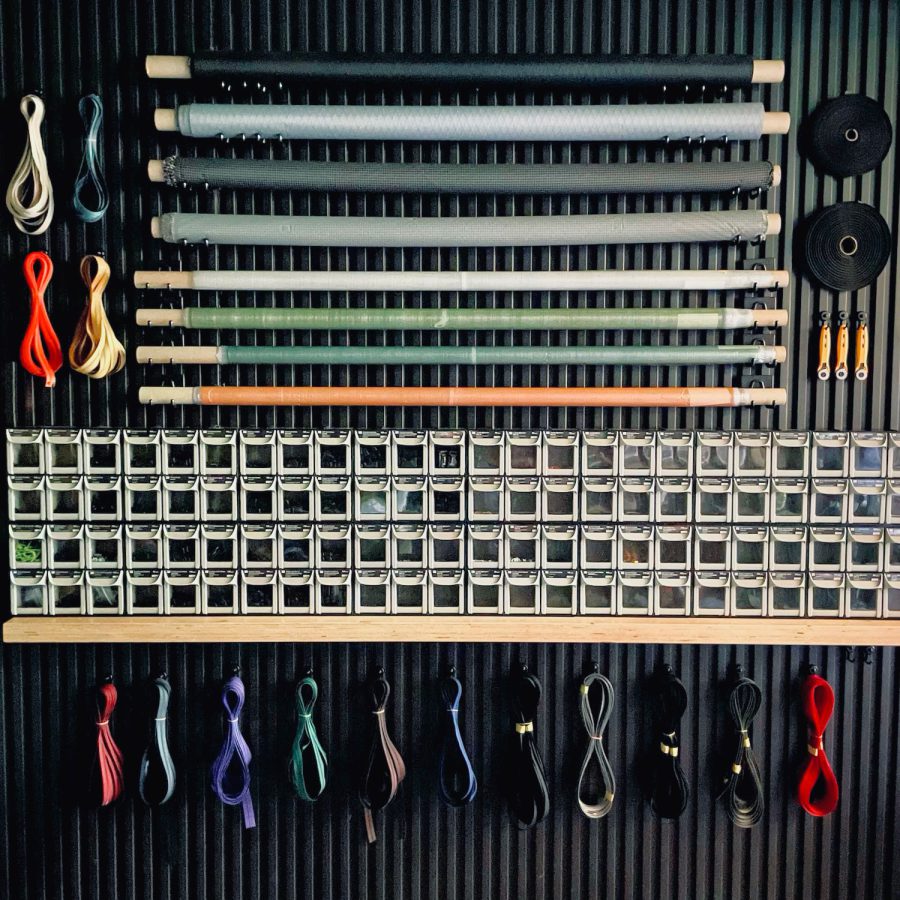

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  Tenkara USA | RHODO (ロード)

Tenkara USA | RHODO (ロード)  Tenkara USA | YAMA (ヤマ)

Tenkara USA | YAMA (ヤマ)  Tenkara USA | Rod Cases (…

Tenkara USA | Rod Cases (…  Tenkara USA | tenkara kit…

Tenkara USA | tenkara kit…  Tenkara USA | Forceps & …

Tenkara USA | Forceps & …  Tenkara USA | The Keeper …

Tenkara USA | The Keeper …  Tenkara USA | 12 Tenkara …

Tenkara USA | 12 Tenkara …  Tenkara USA | Tenkara Lev…

Tenkara USA | Tenkara Lev…