スキーハイキング | #20 トニー、サニー、イエスのBCクロカン & MYOGハンモック・トリップ 2DAYS(ギア編 その2 〜TONYのギアリスト )

『SKI HIKING (スキーハイキング)』は、「歩くスキー」であるBCクロカンにフォーカスした記事シリーズ。

BCクロカンは、滑りながら歩けるその機動力の高さで、スノーハイキングの旅を拡張してくれる (TRAILSがBCクロカンに惹かれた理由はコチラ)

今年はTony (トニー)、Sunny (サニー)という前年のメンバーに、新たにYes (イエス) が加わり、TRAILS Crewらしく「MYOG (※1)」 がテーマとなった。

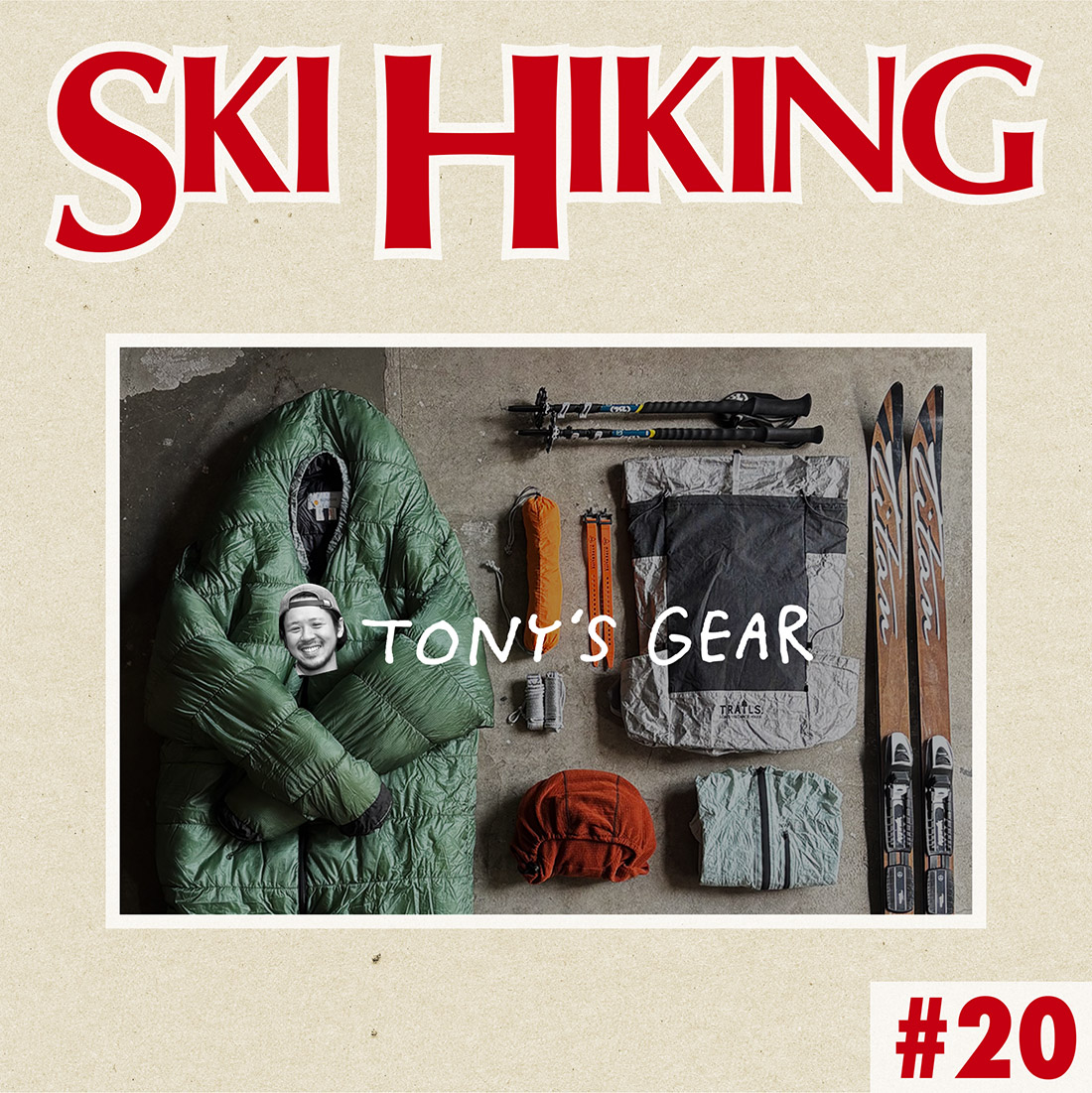

今回の記事は、計画編、トリップ編につづく「ギア編 その2」はTRAILS Crewトニーのギアリストを紹介する。

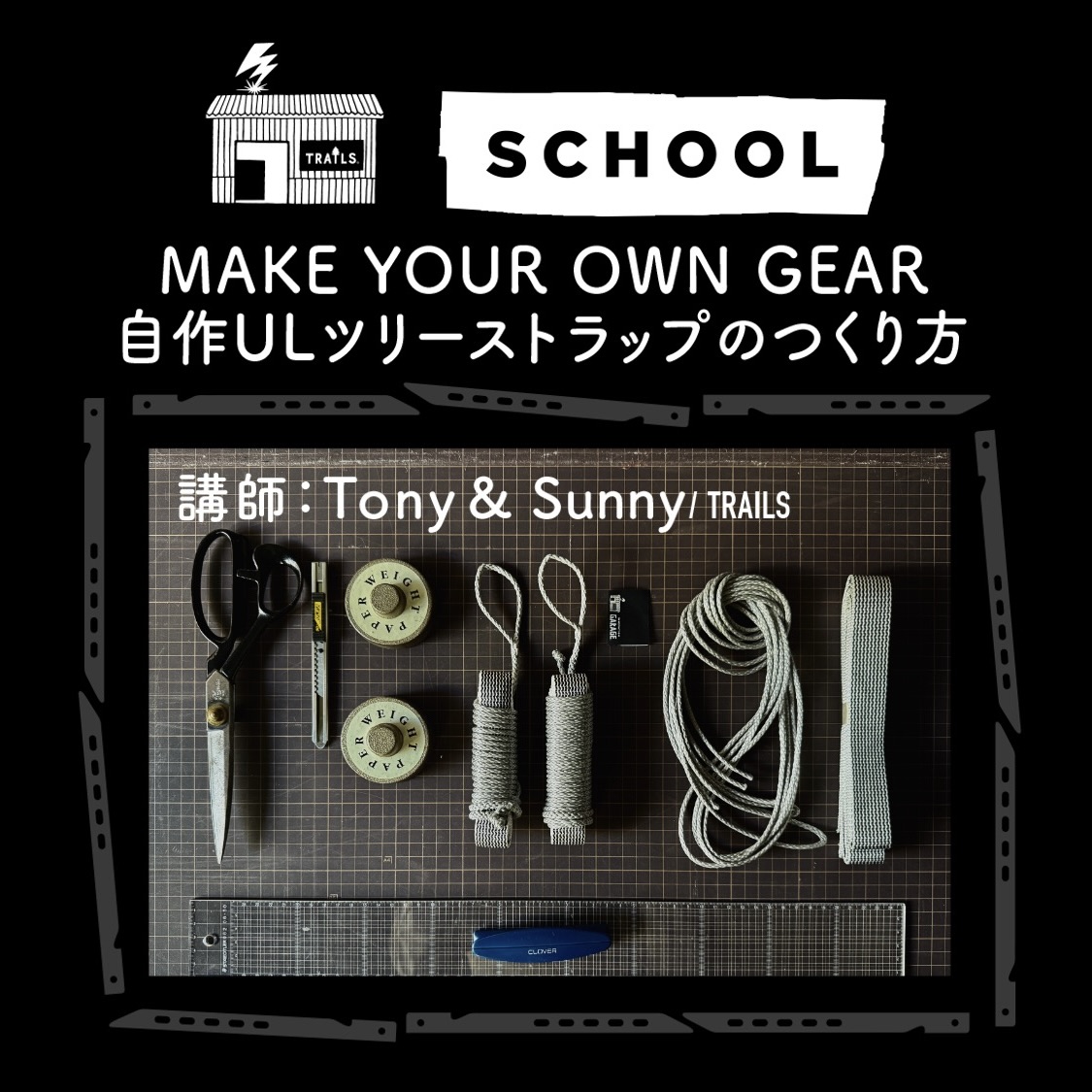

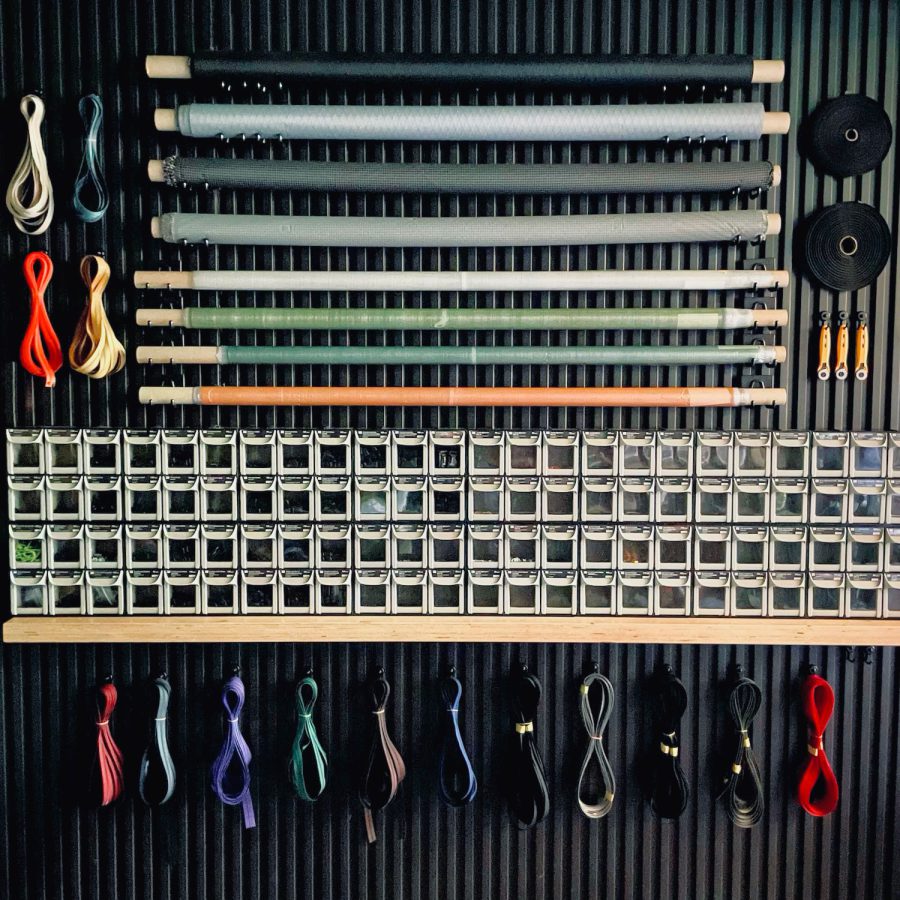

また今回のトリップでも紹介しているULハンモックやULツリーストラップのMYOGについては、SCHOOLもスタートし、また自宅でそれらを自作するMYOG kitもリリースしたので、そちらもチェックしてみてください。(ULハンモック SCHOOL / ULハンモック MYOG kit / ULツリースストラップ SCHOOL / ULツリーストラップ MYOG kit)

※1 MYOG: MAKE YOUR OWN GEARの略。ギアの自作を指す。特にここでは、ロング・ディスタンス・ハイキングとウルトラライト (UL) ハイキングの文脈におけるギアの自作を指す。

今回はトニーのギアリストを紹介。

Tony (トニー)

TRAILS INNOVATION GARAGE(以下、GARAGE) の店長。2015年にPCT (パシフィック・クレスト・トレイル) 、2023年にはCT (コロラド・トレイル) をスルーハイキング。

Sunny (サニー)

GARAGEの「MYOG番長」。2016年にPCT (パシフィック・クレスト・トレイル) 、2019年にCDT (コンチネンタル・ディバイド・トレイル) をスルーハイキング。

Yes (イエス)

学生時代からTRAILSに出入りし、2024年にJMT (ジョン・ミューア・トレイル)を歩いた後、正式にTRAILS Crewにジョイン。JMTではタープやビヴィをMYOG。

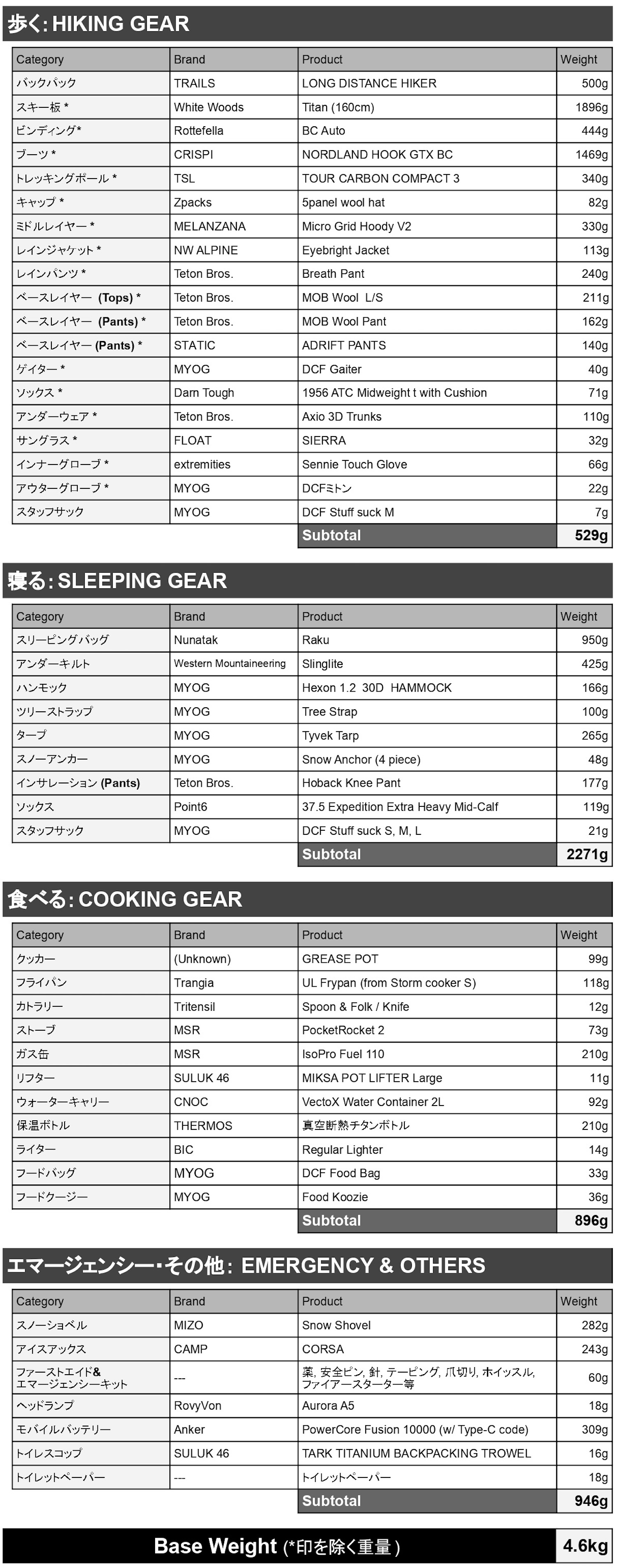

TRAILS Crewトニーのスキーハイキングのギアリスト

※Base Weight (ベースウエイト) :水、食料、燃料などの消費するものを除いたバックパックの重量。背負うバックパックの重量を測るための基準であるため、ハイキング時に着用するウェアやシューズ等はベースウエイトに含まない。ベースウエイト4.5kg以下 (10ポンド以下)が、UL (ウルトラライト) の一般的な基準となっている。また消費するものを含めたバックパックの重量を、パックウエイトと呼ぶ。

厳冬期の1泊2日のBCクロカン・トリップ。今回はTRAILS Crewトニーのスキーハイキングのギアリストを紹介する。

今回は全員の統一のテーマは「MYOG (MAKE YOUR OWN GEAR)」。UL (ウルトラライト) ハイキングのギアをベースにしながら、ハンモックとタープなど、MYOGしたギアを多く取り入れている。

BCクロカンでのスキーハイキングは、TRAILSとしてはスキーというジャンルのアクティビティというよりは、ハイキングの延長としての遊びだと捉えている。そのためギア選びにおいても、スキー専用のものではなく原則ハイキングで使用しているギアを選んでいる。

歩く&滑る:SKI HIKING GEAR

[バックパック] TRAILS / LONG DISTANCE HIKER

使用したバックックは、TRAILSのULTRA LIGHT CLASSIC Seriesの『LONG DISTANCE HIKER』 (容量55L、重量500g)。

スキーハイキングでは、BCクロカンのスキー板を担いだり、厳冬期の雪中キャンプのためのギアが増えたりするが、スキー用のバックパックではなく、コロラドトレイルの旅などでも使用しているハイキング用のバックパックを使用した。

メインのファブリックは、超軽量でありながら強度と耐久性と防水性を兼ね備えた生地『ULTRA200』。雪上での防水性や耐久性は、昨年から続けて使用したが十分なものであった。

また今回は宴会用の食材なども多めに担いだものの、腰荷重により快適に背負うことができた。拡張性という観点では、オプションのアイスアックスループを用いてアックスも装着でき、スノーショベルも『ULTRA STRETCH』を用いた強度の強いフロントポケットにより、収納力も強度も十分であった。

[スキー板] White Woods / Titan (160cm), [ビンディング] Rottefella / BC Auto, [ブーツ] CRISPI / NORDLAND HOOK GTX BC, [トレッキングポール] TSL / TOUR CARBON COMPACT 3, [キャップ] Zpacks / 5panel wool hat, [ミドルレイヤー] MELANZANA / Micro Grid Hoody V2, [レインジャケット] NW ALPINE / Eyebright Jacket, [レインパンツ ] Teton Bros. / Breath Pant, [ベースレイヤー(Tops)] Teton Bros. / MOB Wool L/S, [ベースレイヤー(Pants) ] Teton Bros. / MOB Wool Pant, [ベースレイヤー(Pants) ] STATIC / ADRIFT PANTS, [ゲイター] MYOG / DCF Gaiter, [ソックス] Darn Tough / 1956 ATC Midweight t with Cushion, [アンダーウェア] Teton Bros. / Axio 3D Trunks, [サングラス] FLOAT / SIERRA, [インナーグローブ] extremities / Sennie Touch Glove, [アウターグローブ] MYOG / DCFミトン, [スタッフサック] MYOG / DCF Stuff suck M

歩く際のギアにおける今回の収穫は、前回の記事でもレポートした、FLOATのサイドカバー付きサングラスSIERRA。サイドカバー付きサングラスでありながら、曇りづらさを検証できたことが大きかった (詳細はコチラ)。サイドカバーで雪の吹き込みを防いでくれながら、通気口による換気機構でレンズの曇りを軽減してくれることを実感できた。

ウェアに関しては、保温力がありながらも蒸れにくいウェアリングを意識し、ベースレイヤーには今まで冬季の使用でも抜群の信頼を置いている、速乾性・汗冷え対策と保温性のバランスの優れたTeton Bros.のMOB Woolに、コロラドトレイルを旅してから愛用し続けているコロラド州レッドヴィルに拠点を置くMELANZANAのMicro Grid Hoody V2のフリースという組み合わせ。これでうまくオーバーヒートしないで行動し続けることができた。

防水ウェアとしては、ハイキングでも使用しているNW ALPINE のEyebright JacketとTeton Bros. / Breath Pantを着用。

トレッキングポールは、今回はスノーシューハイキングなどのギアをつくるフランスのブランドTSLの、TOUR CARBON COMPACT 3を試した。カーボン製で、340gと軽量さが魅力。ただし、カーボン製であるため、極端な加重がかかったり、強い衝撃が加わると折れる心配もあるため、使用方法としては体のバランスをサポートすることに重点を起おいた。斜面の滑走するシーンが少ないメロウなスキーハイキングのときには有用と感じた。

今までの記事でも紹介したように、ゲイター、ミトンはDCFでMYOGしたものを使用した。

寝る:SLEEPING GEAR

トニーの野営システム。

[スリーピングバッグ] NUNATAK / Raku, [アンダーキルト] Western Mountaineering / Slinglite、[ハンモック] MYOG / Hexon 1.2 30D HAMMOCK, [ツリーストラップ] MYOG / Tree strap

今回の雪中ハンモック・キャンプでのスリーピング・システムについては、寝袋はNunatakのRaku、アンダーキルトはWestern MountaineeringのSlingliteという組み合わせ。

NunatakのRakuは、見た目の奇抜さによらず、実際に使用すると想定以上に利便性とULの合理性を感じたアイテムであった。このアイテムは残念ながら今は廃盤となっているもので、今回はGARAGEに置いてある佐井 (編集長) の私物を使用。手と足を出せるユニークな形状で、野営地で着たまま行動できるのが特徴。トイレなどちょとした移動のときも、寝袋内で保温した熱を逃さずに暖かさをキープできる点も実用的であった。ULの観点でも、野営地で保温したまま着たまま行動できるのは、寝袋とダウンジャケットを兼ねるマルチユースのひとつであり、追加のダウンジャケットは持たずに、ベースウェイトの軽量化を図ることができた。保温力については、800FP(フィルパワー)のダウンを400g程封入されており、今回の最低気温-12℃の環境でも寒さを感じることはなかった。

このRakuに組み合わせたのはダウン量225gのアンダーキルト、Western MountaineeringのSlinglite。このシステムで、朝方に一番の冷え込み時でも寒さを感じることなく、快眠することができた。

就寝時のスタイル。雪の吹き込み帽子のためレインウェアを足元にかぶせる対策をとった。

[タープ] MYOG / Tyvek Tarp, [スノーアンカー] MYOG / Snow Anchor (4 piece), [インサレーション (Pants) ] Teton Bros. / Hoback Knee Pant, [ソックス] Point6 / 37.5 Expedition Extra Heavy Mid-Calf

タープについては、サイズと構造の改善が必要だと感じた。今回使用したのは、タイベック・ハードでMYOGした180cm x 220cmのサイズのタープ。小さめのサイジングであることは認識していたため、できるだけ体に近づけて張ることと、想定以上の粉雪の吹き込みについては足元にレインジャケットをかぶせることで対応した。次回は雪中キャンプにおける必要十分なタープのサイズを再考するとともに、吹き込み防止のためにビーク (くちばし状のひさし) を付けるなどのアップデートを図ってみたい。

ウェアでは保温のブーストについては、パンツのTeton Bros.のHoback Knee Pantでブーストした。スノーアンカーはDCFでMYOGしたものを使用。今回の新雪の深い雪であったも、しっかりと埋めることで機能してくれた。

食べる:COOKING GEAR

[クッカー (Unknown) / GREASE POT, [フライパン] Trangia / UL Frypan (from Storm cooker S), [カトラリー] Tritensil / Spoon & Folk / Knife, [ストーブ] MSR / PocketRocket 2, [ガス缶] MSR / IsoPro Fuel 110, [リフター] SULUK 46 / MIKSA POT LIFTER Large, [ウォーターキャリー] CNOC / VectoX Water Container 2L, [保温ボトル] THERMOS / 真空断熱チタンボトル, [ライター] BIC / Regular Lighter, [フードバッグ] MYOG / DCF Food Bag, [フードクージー] MYOG / Food Koozie

クッキングギアでは、今回ウォーターキャリーはCNOC VectoXを使用した。VectoからVectoXへのアップデートで、使用可能な対応温度域の上限が49℃から100℃に上がった。これにより寒い時のお守りとして湯たんぽとしても使用することができるようになったため、今回の雪中キャンプでも持ち込んだ。

クッカーは、アメリカのULハイカーにとってはお馴染みの「GREASE POT」。容量900mlで重量99gと超軽量。これに加え、今回はお好み焼き用のフライパンとして、Trangiaのストームクッカー (S) のセットに入っているUL Frypanに、SULUK 46のMIKSA POT LIFTER Largeの組み合わせを持参。やや慎重に行なったものの、このリフターでお好み焼きをひっくり返すこともできた。

また保温用のクージーは、DCFとリフレクティクスでMYOGしたものを持参した。

エマージェンシー・その他:EMERGENCY GEAR & OTEHRS

[スノーショベル] MIZO / Snow Shovel, [アイスアックス] CAMP / CORSA, [ファーストエイド & エマージェンシーキット] — / 薬, 安全ピン, 針, テーピング, 爪切り, ホイッスル, ファイアースターター等, [ヘッドランプ] RovyVon / Aurora A5, [モバイルバッテリー] Anker / PowerCore Fusion 10000 (w/ Type-C code), [トイレスコップ] SULUK 46 / TARK TITANIUM BACKPACKING TROWEL, トイレットペーパー

基本的には、いつものハイキングと同じエマージェンシーギアを用意した。昨年からの変更点として、今回、ヘッドランプはRovyVonのAurora A5を使用。18gという軽量さが魅力で、ULハイカーの定番であるPetzleのe+LITEの26g (電池込み) と比べてもさらに軽い。ゴムバンドがないタイプなので、キャップのつばにクリップで取り付けて使用。照度は、最大は650ルーメンのLEDフラッシュライト。持ち時間は、25ルーメンだと8時間。e+LITEは20ルーメンで9.5時間と比べれば劣るものの、いざというときは充電式なのでリカバリーが可能だ。

スノーギアとして必須のショベルは、MIZOの取り付け式のSnow Shovelに、CAMPのアイスアックスCORSAという組み合わせ。525gの軽さであり、アイスアックス単体としても使えるマルチユースを兼ね備えたギアだ。

スキーハイキングするトニー。

スキーハイキングのトニーのギアリストはいかがだっただろうか。厳冬期の雪中キャンプながら、気候条件やフィールド環境を踏まえ、ベースウェイト4.6kgという軽さに抑えた。そこには一つずつのギアの軽量さと合わせて、いくつかのマルチユースの工夫も見られた。次回は、他のTRAILS Crewのギアリストも紹介したい。

TAGS:

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  ZimmerBuilt | TailWater P…

ZimmerBuilt | TailWater P…  ZimmerBuilt | PocketWater…

ZimmerBuilt | PocketWater…  ZimmerBuilt | DeadDrift P…

ZimmerBuilt | DeadDrift P…  ZimmerBuilt | Arrowood Ch…

ZimmerBuilt | Arrowood Ch…  ZimmerBuilt | SplitShot C…

ZimmerBuilt | SplitShot C…  ZimmerBuilt | Darter Pack…

ZimmerBuilt | Darter Pack…  ZimmerBuilt | QuickDraw (…

ZimmerBuilt | QuickDraw (…  ZimmerBuilt | Strap Pack …

ZimmerBuilt | Strap Pack …