TRAIL TALK #002 Luis Escobar / ルイス・エスコバル

取材:TRAILS 文:三田正明 訳:大島竜也 写真提供:ルイス・エスコバル

トレイルランニングやウルトラマラソンに興味のある人なら、写真家ルイス・エスコバルの名は知らなくとも、彼の撮影した写真を見た機会が一度ならずあるはずだ。

たとえばいまや現代のランナーのバイブルとなったクリス・マクドゥーガル『BORN TO RUN』の印象的なカバー写真。たとえばその『BORN TO RUN』で描かれた伝説的な第一回Copper Canyon Ultra Marathonでメキシコの「走る民族」タラウマラ族と走る現代最高のウルトラランナー、スコット・ジュレクの写真(ジュレクの著書『EAT & RUN』に掲載されている)。たとえばそのタラウマラ族から伝統的なサンダル作りの技法を教わるルナ・サンダルの創始者、ベアフット・テッドの写真…。

彼は2006年のタラウマラ族と世界屈指のウルトラランナーたちとの邂逅の瞬間を写真に納めたのみならず、過去30年に渡って数々のランニング ・レースに参加し、撮影し続けてきたシーンの生き字引ともいえる存在で、現在では『BORN TO RUN』と同名のランナーズ・イベントも主催する、まさにカリフォルニアのランニング・コミュニティのキーパーソン。

TRAILSではそんな彼とのコンタクトに成功し、光栄にもアメリカのランニング・シーンについてのレポートを連載していただくことになった。けれどまずその前に、今回のTRAIL TALKでは彼の人となりと経歴を紹介する本邦初のロングインタビューをお届けする。

2時間近くに及んだインタビューはCopper Canyon Ultra Marathonの裏話や実際に出会ったタラウマラ族の印象、カリフォルニアのランニング・コミュニティの現在まで、アメリカのランニング・カルチャーに興味のある人や『BORN TO RUN』の読者ならずとも興味深いものになった。ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。

■土の上で走ることはとても自然で、有機的で、気持ちが良い体験

――日本では『BORN TO RUN』や『EAT & RUN』といった書籍を通じてあなたのことを知っている人が多いのですが、改めて日本の読者向けに自己紹介をしていただけますか?

「OK! 僕の名前はルイス・エスコバル。年齢は50歳だ。カリフォルニア州サンタバーバラ郡のサンタマリアという街にある自分のポートレイト・スタジオでイベント用の写真や地元の企業向け写真を撮りながら、ハイスクールのクロスカントリーのコーチやランニング・レースのディレクターも務めている。もちろんランナーとしても30年近いキャリアがあるよ。」

――サンタマリアはカリフォルニア州のどの辺りに位置しているのですか?

「サンタマリアはロスアンゼルスとサンフランシスコのちょうど中間地点にある街で、ロスまでは車で3時間くらいだね。住んでいる場所は沿岸の農耕地帯なので、家のまわりは農場や牧場がたくさんあるよ。」

――それは良い環境ですね。生まれ育ちもサンタマリアなのですか?

「育ったのはサンタマリアの少し北にある小さな町で、サンタマリアの写真スタジオで働き始めて以来ここに住んでいる。

――Escobarという苗字はヒスパニック系だと思うのですが、家族のルーツはメキシコですか?

「その通り。僕はメキシコ系アメリカ人の3世なんだ。ここには多すぎる位のメキシコ人が住んでいるよ(笑)。僕の祖父が初めてこの国に来て、父親はテキサスのエルパソ出身でLAで育ち、その後サンタマリアに移り住んだんだ。」

――なぜ写真を志したのですか?

「僕の父もフォトグラファーだったんだ。小さい頃から父のスタジオに出入りしていて、父が家族やイベントの写真を撮る様子を見ていたので、自然と大きくなったら父の仕事の手伝いをしようと考えていた。」

――ランニングに関わるようになったきっかけは?

「昔テニスをやっていて、そのトレーニングとして走り始めたんだ。ただ、自分がテニスよりも長距離ランニングの方に適性があるとわかるにはそんなに時間がかからなかったね。テニスはそんなにうまくなかったから(笑)。1985年に義理の兄がLos Angels Marathonへ一緒に出場しないかと誘ってきて、その時はマラソンそのものをよく理解してなかったけれど、彼がぜひ挑戦すべきだと言うので、当時22歳で初めてマラソンを走った。タイムは良くなかったけれど、その日家に帰って思いを巡らせていると、もっとトレーニングを積んで来年もマラソンに出場して、もっと早く走りたいと感じる自分がいたんだ。だから翌年に再挑戦して、より早いタイムでゴールできた。その後、Los Angels Marathon以外の大会にも出場するようになると地元のランニング・コミュニティとも色々な繋がりができて、ランニングのコーチをしてもらったり、他のマラソン大会への紹介を受けたりするようになっていった。」

――走ることのどこにそんなに惹かれたんですか?

「これはみんなが感じていることだと思うけれど、屋外で、太陽の下で、土の上で走ることはとても自然で、有機的で、気持ちが良い体験だよね。それに走っている間は僕にとって1人になれる貴重な時間で、いろいろもの思いにふける事もできるし、体力的にも精神的にもタフだけどとても健康的な体験なので、そういう部分も気に入っている。」

■今はSelf-Supportedなレースに興味がある

――ランニングのなかでも特にウルトラマラソンに傾倒した理由は?

「1990年に出場したSanta Barbala 9 Trailsという35マイル(約56km)の大会が僕にとって初めてのウルトラマラソンだったんだけれど、当時は通常のマラソンの距離と時間に体が慣れていた。けれど高低差が3,000mもある中を自然と対峙して走ることにはとても喜びがあって、それほど距離を感じないで走ることができたんだ。それ以来Santa Barbala 9 Trailsには毎年参加していて、今年で25回目になる。1994年からはWestern States 100 Milesにも毎年参加しているので、少なくとも年2回はトレイルランニングのレースに参加していることになるね(笑)。ちなみにH.U.R.T Hawaii 100(ハワイの炎天下で160km、累積標高7200m以上を走る世界でもっとも過酷なレースのひとつ)の第一回大会では僕が優勝したんだ(笑)。」

――ウルトラマラソンを走っているときにはどんなことを考えていますか?

「トレイルで目にするすべてのもの、例えば地形の状態や、天気、気温等に気を配って走っているね。特に注意しているのは栄養と自分のペースで、僕は自分自身をアクティブ・ランナーだと思っている。おそらくランナーには2つのタイプがあって、ひとつは走ることそのものに集中するAssociated Runner。もうひとつは走りながら音楽を聞いたりハンズフリーで電話をしたり、そのことに距離を置くタイプのDis-Associated Runner。Dis-Associated Runnerは僕はすこし奇妙に感じるけどね。個人的には走る時はトレイルにもっと耳を傾けて、走ることに集中するべきだと思う。」

――ウルトラマラソンのどんな時が一番楽しく、遣り甲斐を感じる瞬間ですか?

「ウルトラマラソンにはひとつの特別な瞬間というのはない。あるとすれば数ヶ月前に申込み用紙に記入して参加表明をして、自分でゴールを設定する瞬間がもっともエキサイティングな瞬間かもしれないね(笑)。ゴールに向かって準備をすることはとてもタフだけど、とても楽しいことでもある。レースのゴールに到達するためには、それまでにたくさんの小さなゴールを積み重ねなくてはならないんだ。その一つ一つの対策を練って、レース当日にスタートラインに着く事はとても感慨深いものがある。でも最終的にゴールに到着してしまうと今まで時間をかけて準備をしたことすべてが終わってしまうので、ハッピーな反面ゴールがなくなってしまう悲しさもあるんだ。毎回反省をする点があるし、ゴールをしても100%満たれされることがないから、ウルトラマラソンは面白いんだと思う。」

――今興味を持っているウルトラマラソンの大会はありますか?

「今は係の誘導やエイドステーションのないSelf-Supportedなレースに参加したいと思っている。Self-Supported Marathonとは、色々管理された環境の中で走る一般的なレースと違い、より自立した形で走るレースのこと。ワシントン州のカスケード山脈で開催されるPlain 100という100マイル(160km)のレースがあるんだけど、この大会ではコース上に誘導する人がおらず、自分で衣服や補給用の飲食料を用意して走るんだ。コースにマークもないから、参加者は地図を見て自分で道を探してゴールを目指す必要がある。僕はこのレースのコンセプトが好きで、強い関心があるんだ。もちろん、今のマラソン大会が悪いものだとか、文句を言うつもりはまったくないよ。ただ大会に多く出場するベテランになると、一般的な大会で用意されている数々のサポートは必要ないので、全く異なるスタイルの、そしてより自然に近く、また難易度の高いレースに次は挑戦したいという気になるんだ。」

――日本でも同じような現象が起きています。大きな大会にたくさんのランナーがエントリーする一方、自分の山のスキルを試すような岩を登ったり川を渉ったりするようなレースが少しずつですが生まれてきています。

「一般的にレースは他の人と競争をするものだけど、そのコンセプトに対して、徐々に異なる考えが出始めているということだと思う。もちろん競争そのものは楽しいし、僕も今でもそのコンセプトの下で走ることは大好きだ。けれど異なるコンセプトでは『競争ではなく、どれだけ何も管理されてない自然の中で長い距離を走ることができるか?』という考えの下でランニングをする。とても興味深い動きだ。」

――常に挑戦することが好きな性格なんですね。

「そうかもしれないね。最初はテニスのトレーニングで走り始めて、最初の1週間走れたから次は2週目に挑戦だという感じで次々と距離が延びていって、気付いたらマラソンを走っていた。それはトレイルランニングでも同じで、この調子がどこで終わりを遂げるのかは自分でもわからないね(笑)。ウルトラマラソン以外では、実はバックパッキングに興味があるんだ。バックパッキングもトレイルランニングと同様に1人の時間を楽しむ貴重な機会が得られることが僕にとっては一つの新しい発見で、最近もタホ・リム・トレイル(カリフォルニア州とネバダ州にまたがるレイク・タホを周遊する全長266kmのトレイル)を妻と二人で17日間歩いてきたんだ。毎日移動して、テントを張っての生活を楽しんできたよ。」

■2006年のコッパーキャニオン

――世界的ベストセラーになったクリス・マクドゥーガルの『BORN TO RUN』はメキシコの「走る民族」タラウマラ族を一躍有名にし、現在のナチュラル・ランニング隆盛の大きなきっかけとなりましたね。本のクライマックスに登場するタラウマラ族とウルトラマラソン・ランナーたちが一同に会したCopper Canyon Ultra Marathonにはルイスさんも参加し多くの写真を残されていますが、その経緯を教えていただけますか?

「 そもそもはスコット(・ジュレク。ウルトラマラソン界のトップランナー。自身のランニング経験と完全菜食主義の食生活を綴った著書『EAT & RUN』もベストセラーに)から誘われたんだ。マイカ(・トゥルー。『BORN TO RUN』に登場する伝説的人物。カバーヨ・ブランコとしても知られる。2012年に死去)が彼がオーガナイズしたCopper Canyon Ultra Marathon(2013年からはマイカを追悼してUltra Caballo Blancoという名称に変更)にスコットを誘って、スコットが写真を撮るために僕を誘って、僕はスペイン語の通訳として父を誘った。僕と父とスコットがLAの空港で落ち合って、その後エルパソに向かい、クリス(・マクドゥーガル )やベアフッド・テッド(ルナサンダルの創始者で、『BORN TO RUN』にも登場)、ビリー&ジェン(ビリー・バーネットとジェン・シェルトン。同じく『BORN TO RUN』に登場するウルトラマラソンランナーのカップルで、ジェンは100マイルレースの女子記録保持者)と落ち合ってタラウマラの人々が住むメキシコのコッパーキャニオンへと向かったんだ。

――コッパーキャニオンでの経験はどんな影響をルイスさんに与えましたか?

「この旅で僕には写真を撮ることと走ること、ふたつの目的があったんだけれど、写真を撮る方ではとてもよい経験になったし、とても勉強になった。実はタラウマラの人々が自然の中を走っている写真はそれまで殆どなかったからね。ちなみにグーグルで検索したら2006年に僕たちが撮った写真の多くが検索できるよ(笑)。」

――写真を通じて、ルイスさんはどんなことを伝えようとしましたか?

「僕は目の前にあるタラウマラのシンプルな生活をなるべくそのまま伝えたかったんだ。だから照明やフィルターはあえて使わなかった。写真の撮り方によっては事実とは異なるストーリーを作り上げて、社会的な影響を与えかねないからね。そして僕がそうしようと考えた背景には、マイカの言葉があるんだ。彼は『タラウマラの人々をリスペクトすべきだ』といつも言っていた。写真の撮り方、表現の仕方によってはタラウマラの存在を利用したり搾取する事もできたかもしれない。でもマイカは『決して搾取してはいけない』ということを明確にしていた。だから僕の写真によって見る人達がシンプルにタラウマラの生活を理解してくれて、そしてリスペクトする気持ちを持ってくれたらとても嬉しいね。そして走る方では50マイルの部で9位に入って、500パウンド(約225kg)のコーンを景品としてもらったよ(笑)。タラウマラの人々と一緒に走ることは、シンプルに、そして必要最低限で走ることの良さを再認識させてくれた。彼らは僕たちが日常手に入るものを何一つ持っていない。たとえば時計やGPS、ランニング用の衣服もない。膝の手術をする医者もいないし、マッサージを受けるようなサポートもない。ただあるのは、体一つと足に巻かれた古タイヤの端切れでできたサンダルだけ。でも、彼らはそれらだけで僕たちより走ることに優れているんだ。彼らの走りを見ていると『環境が整っている僕たちの方がより良いのでは?』という考えがどこかにいってしまう。タラウマラのエリートの中には心拍数がわかる時計をして走る人もいるけれど、多くの人々はコーンと湧き水だけのとてもシンプルな生活をしているんだよ。」

――タラウマラの人々は本当に速かったですか?

「 たしかに彼らは速いけれど、決して僕たちのレベルより格段上に速いという訳ではないし、むしろそれ以下かもしれない。そしてもちろん人によっては速くない人もいるよ(笑)。彼らの特徴は長距離をその速さで走れて、年をとっても変わらず長距離を走れることだね。彼らはとてもアグレッシブで、競争を好み、一生懸命走ることが好きなんだ。走るスタイルも僕たちと違っていて、彼らは決してコース上のマーカーに従わない(笑)。自分が納得のいく道筋を選択して、中継ポイントのみを目指して走るんだ。」

■ランナーズイベント“Born to Run”について

――ルイスさんが主催している“Born to Run”というあの本と同名のイベントについても教えていただけますか?

「Born to Runはトレイルランニングのイベントで、10km、50km、100km、160kmの部がある。現在ではレースだけではなく長距離ランニングをセレブレイトするソーシャル・イベントでもあるんだ。実は今のこういう形になるとは開催当初は意図していなかったんだけどね。もともとは、4年前に友人の牧場主が4,000エーカー(=約490万坪=東京ドーム約346個分!)の場所を貸してくれて、週末を使って走りに行こうと友人を招待したのがきっかけだった。その週末に約75人が集まってくれて、その中にはマイカとそのガールフレンドやテッドもいた。その週末3日間でキャンプファイヤーを囲んで楽器を演奏しながらビールを飲んで、走ったりBBQをしたり、とても楽しい時間を過ごしたんだ。だから翌年も開催して、更に大勢の人が集まって、その中には『BORN TO RUN』の著者のクリスもいた。彼がこのイベントに“Born to Run”という名前をつけてミュージシャンも呼んで、3~4日のイベントにすべきだと提案してくれたんだ。結局一般にも解放して事前登録制にしたところ、メデイアが取り上げてくれたこともあって175名の登録申込があった。175名の登録者がその友人を同伴していたから、実際には200名以上の人が参加してくれたと思う。その多くは本の『BORN TO RUN』を読んでマイカたちに会いたいと思って来た人たちだったよ。Born to Runは今年は500名で登録を締切る予定だけど、現時点で300名の登録申込が来ている(取材時。2014年大会は6月にすでに開催済み)。」

――それはすごいですね!

「ここまで参加者が増えた理由は、実はマイカの死が大きく影響しているんだ。2012年3月にマイカがメキシコでCooper Canyon Ultra Marathonに参加した後に、彼は車でニューメキシコへ向かって3週間の休養の後、アリゾナでガールフレンドをピックアップしてから5月に開催するBorn to Runに参加する予定だった。けれどニューメキシコで彼は消息を絶ってしまい、僕と友人らで3日間ニューメキシコで彼を探したけれども見つからず、4月の初旬に彼は亡骸で発見された。死因は心不全だった。だからその年のBorn to Runには彼の訃報を聞いた彼のフォロワーや友人らが彼を弔うために、そしてマイカが好きだったBorn to Runのイベントを祝うために多くの人が参加してくれたんだ。」

――Born to Runというイベントのコンセプトはどんなものなんでしょうか?

「 “Create an environment for runners, not commercial purpose”ってことだね。商業的な面を極力排除した、ランナーによるランナーの為のイベントなんだ。もちろん運営上、最低限のビジネス的な関わりは必要だけど、あくまで規模を比較的小さくおさえることでランナーがより心地よく感じるレース環境を作ることや、ランナー同士のコミュニティが広がることの助けになることを意識している。だから記録に対して派手な景品を用意したりはしないんだ。またコンセプトの一つとして、僕の昔のトレイルランでの経験も反映されている。僕が1990年に初めてSanta Barbara 9 Trailsに参加した時は、皆で車に寝泊まりをしてレースに参加していた。当時他のレースに参加をしたときも前日にテントを張ってスタートラインの横で寝泊まりしたりすることがとても楽しかった思い出があるんだ。だけど、現在の一般的な大会ではそういったことはなく、僕がLos Angels Marathonに参加した際は、みんな清潔な都会のホテルに泊まったりして、まったく異なる感じだった。Born to Runは、そんな当時の記憶を思い出させてくれるようなイベントにしたいと思っている。コマーシャルベースじゃなくて、皆でたき火を囲んで夜を過ごしてテントで寝泊まりするような、そんな体験ができるイベント。参加する人もそんな長距離ランナーのコミュニティを肌で感じられることを楽しんでくれていると思う。もちろん、世にある他のトレイルランニングのイベントやレースを否定する気はないけどね。」

■『BORN TO RUN』が残したもの

――なぜよりシンプルな形を貫く方が良いと感じるんですか?

「これまでに沢山のイベントに参加して、また企画もしてきた経験から、より良い形を模索するようになったんだと思うよ。マクドナルドのハンバーガーを毎日食べると飽きてしまうのと一緒で、出場回数が多くなった僕や僕の友人たちは毎回コマーシャルなレースに出場したいとは思わなくなっていった。もちろん商業的に成功している大きな大会にも意義はあるし、素晴らしいイベントもあるし、僕もまだ参加したりはするよ。でも、徐々に”Something old is now new again”という言葉があるように、土の上を走る、昔ながらのシンプルな形がより良いと感じるようになっていった。そして僕のその思いを確固たるものにしたのが、やはり2006年に走ったCopper Canyon Ultra Marathonだったんだ。そこで初めてタラウラマの人々の生活スタイル、走り、着ているものを見て、シンプルなものこそがベストだという思いを再認識した。」

――『BORN TO RUN』の本は世界的ベストセラーになり多くのランナーに影響を与えていますが、どう思われますか?

「本のお陰で多くの人がナチュラル・ランニングを知り、ランニング・スタイルや、ランニング・カルチャーそのものに影響を与えていることは良いことだと思う。ただ、同時にLeadville Trail 100 Run等のレースに多すぎる人の申込があったり、あまり良くない面も出ていると思う。そう意味では、シーンにポジティブな影響を与えていると同時に、ダメージを与えている部分もあるかもしれないね。」

―― 最後にすこし下世話な質問ですが、ルイスさんは走るときにどんな靴を履いてますか?

「 良い質問だね(笑)。11年間モントレイルのウルトラマラソン・チームの一員としてレースに参加していたからその間はずっとモントレイルを履いていたけど、スポンサー契約が解かれてからはテッドが作っているルナサンダルを履いているよ。とても履き心地が良くて気に入っている。でもルナはどんな場所でも履いていけるものではないから、他にホカオネオネの靴も履いている。ホカはどんな環境でも走ることができるからね。基本的には簡単なランニングはルナを履いて、過酷な環境ではホカを履いてといった形で併用しているね。ルナサンダルを履いているとよく人から『君はミニマリストだね』と言われるんだけど、僕は自分をどんな環境でも走りたがる”マキシミスト(Maximist)“だと思っている(笑)。」

――長時間ありがとうございました。今後の連載も楽しみにしています!

「連載では僕が住んでいるカリフォルニアのランニング・コミュニティの最新のシーンや、クリスの書いた『BORN TO RUN』の影響について、シンプル・ランニングの考え方について、カリフォルニアのトレイルランニング・スポットやレースなどをレポートしていきたいと考えているよ。こちらこそありがとう!」

TAGS:

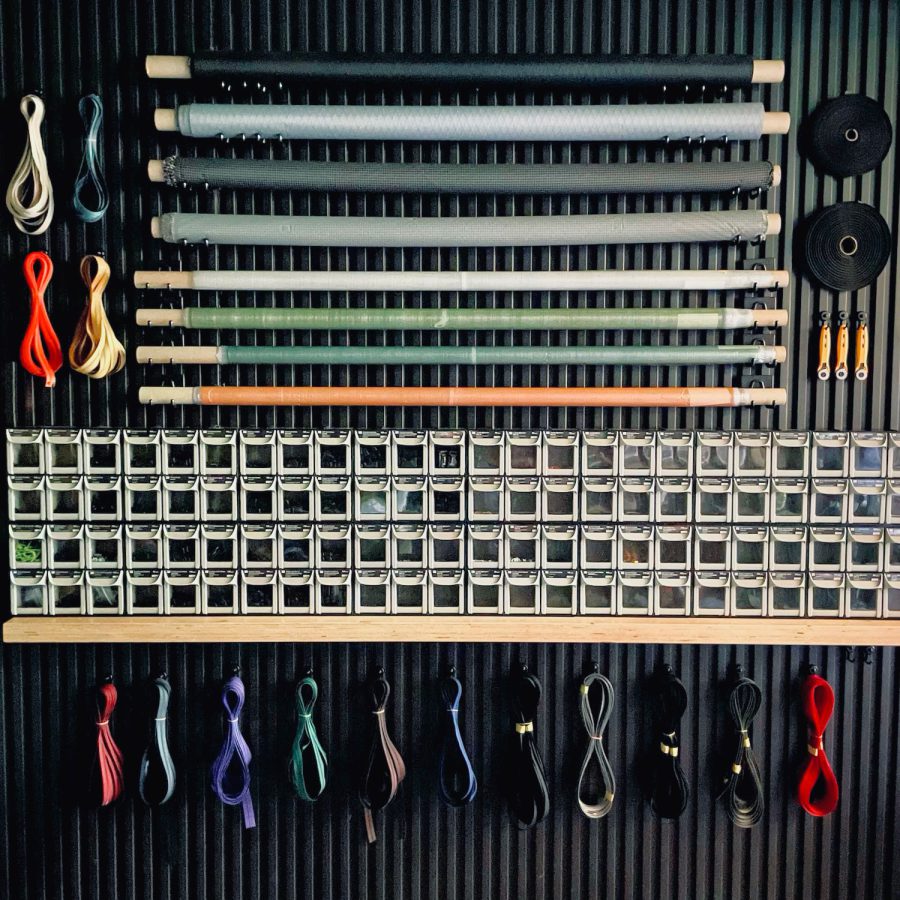

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  Tenkara USA | RHODO (ロード)

Tenkara USA | RHODO (ロード)  Tenkara USA | YAMA (ヤマ)

Tenkara USA | YAMA (ヤマ)  Tenkara USA | Rod Cases (…

Tenkara USA | Rod Cases (…  Tenkara USA | tenkara kit…

Tenkara USA | tenkara kit…  Tenkara USA | Forceps & …

Tenkara USA | Forceps & …  Tenkara USA | The Keeper …

Tenkara USA | The Keeper …  Tenkara USA | 12 Tenkara …

Tenkara USA | 12 Tenkara …  Tenkara USA | Tenkara Lev…

Tenkara USA | Tenkara Lev…