patagonia trip | パタゴニア・トリップ #01フィッツロイへゆく

パタゴニア創業者のイヴォン・シュイナードが『Mountain of Storms』の伝説的な冒険をした後、椎名誠もまた「未開」のパタゴニアを旅した。それらの旅から遡ることおよそ100年前、『種の起源』の進化論で世の中にセンセーションを起こす前の若きダーウィンも、パタゴニアを旅していた。

ダーウィンがパタゴニアを訪れたときに、ビーグル号という名の船に乗っていた。そのビーグル号の船長の名が、フィッツロイであった。先住民のテウェルチェ族が呼んだ「チャルテン山」(「神の山」の意)ではなく、パタゴニアを始め世界の「未開拓地」を発見した、この船長の名で今は親しまれている。

パタゴニアについての文献や記録を探していくと、インパクトのある物語が次々にでてくる。本レポートは、TRAILSのクルーが旅したパタゴニアと、そんな先人の旅したパタゴニアの物語がクロスしながら話が進行していく。TRAILSがバックパッカー視点でつくった、パタゴニアのカレイドスコープのようなものをイメージしてつづったレポートだ。少しでも「かの地」パタゴニアが、身近なものに感じてもらえればと思う。

若きイヴォン・シュイナードが旅したパタゴニアを想う

プエルト・ナタレスの街を出発したバスは、順調にフィッツロイの方向に向かっていた。5時間あまりのバスの長距離移動。バスの車窓には、一面の茶褐色の大地。手が届きそうなところにただよう低い雲。まったく何もない景色。不毛の土地。バスで移動したおよそ250kmのあいだ、おそろしく変化がなく続くこの景色。このことが僕にパタゴニアの広大さを思い知らせた。パタゴニアの旅を振り返れば、いつもこの「なにもないこと」を思い出す。車という現代の移動手段のなかにある自分にさえも、地球が持つ野生をつきつけてくるようだった。それだけでパタゴニアという土地に畏敬の念を覚えさせるのに十分だった。 イヴォン・シュイナードとダグ・トンプキンス(ザ・ノース・フェイス創業者)は、若き頃ともにパタゴニアを旅した。この素敵すぎるほどにバカな旅は、 16mmのビデオカメラで記録しており、『Mountain of Storms』(※)という映画としてまとめられた。この映画は、とあるフィルムフェスティバルでアワードを獲得した。現在も、カルト的な人気をもつ伝説的なアウトドア映画のひとつだ。そのときの獲得賞金はまったくお金にならなかった。しかしその代わりに多くの人に愛されることになるアウトドアブランドの名として“パタゴニア”という名前が使われ、のちにザ・ノース・フェイスを創業したダグは、その後、パタゴニアの保護地を買い取り、私有の自然保護地区として、パタゴニアの自然の永久的な存続を夢見た。

※ 『Mountain of Storms』: 1968年にのちに”パタゴニア”を創業するイヴォン・シュイナードと、のちに”ザ・ノース・フェイス”を創業するダグ・トンプキンス。それと彼らの仲間たちが、ボロいヴァンでカリフォルニアからパタゴニアまでを旅した様子をまとめた映像。カルト的な人気をもつアウトドア映画のクラシックのひとつ。(https://youtu.be/jJ0QedUEnOQ)のちにこの映像に刺激された若者が、このときの旅を自ら辿りなおした旅は、『180°SOUTH』(クリス・マロイ監督)という映画になった。

フィッツロイという憧れを共有するバックパッカーが集まる、エル・チャルテンの街

僕らが乗ったバスは、フィッツロイのふもと街のエル・チャルテンに到着した。すぐそこにフィッツロイを象徴する尖塔をいだいた山が、街のなかから見える。日本の富士吉田の街のように、その国を代表する山が、街のなかの景色にいつも溶け込んでいる街だ。エル・チャルテンの街にはフィッツロイを目指すバックパッカーたちで賑わっている。

僕らも、フィッツロイ・ハイキングの前にバックパッカーズホテルに一泊し、近くのスーパーマーケットでキャンプ用の食材とお酒などを調達した。キャンプを豊かにするはずだったパスタソースがおそろしくまずいことに、翌日のキャンプサイトで知ることになるのだが。スーパーマーケットで売っている食材にかぎらず、レストランでも全般的にパタゴニアのメシはお世辞にもおいしいとはいえない。

フィッツロイへ向かうクライマーも滞在する、ポインセノットのキャンプサイト

フィッツロイのトレイルヘッドは、このエル・チャルテンの街の北の端にある。フィッツロイはデイハイクでも楽しむことができるが、僕らはクライマーのベースキャンプとしても使われるポインセノット(Poincenot)のキャンプサイトで一泊することにした。

キャンプサイトでは、ZpacksやTarptentなどのUL系テントを張っているハイカーも見かけた。他にはMSRやHillebergなどアメリカ系、ヨーロッパ系それぞれのブランドが入り混じっている。トレイルで出会ったハイカーも、アルゼンチン、ブラジルなど南米系の人、それにアメリカ、ヨーロッパのハイカーも多く見かけた。「遠くの国」とはいえ、アメリカやヨーロッパならば、日本から行くよりもその半分の行程で来られるのだから、それもうなづける。

ちなみにトイレはぼっとん式の仮設のものを使用するか、森のなかでご自由にというスタイル。森のなかでする場合はスコップが置いてあり、「うんちをする人は森のなかで。このスコップで掘ってしてください」という、にかっと笑ってしまう注意書きがある。このキャンプサイトは、ある意味でフィッツロイを感じさせてくれて、フリーでよい雰囲気の粗雑さが残っている。

野生の時代のパタゴニアを旅した日本人たち:椎名誠あるいは津田正夫

椎名誠がパタゴニアを旅したのは、まだ日本にアウトドアブランド“パタゴニア”が上陸する前の1983年。彼の『パタゴニア あるいは風とタンポポの物語り』(集英社文庫)には、現代的なツーリズムの手が入る前のパタゴニアの様子が描かれている。その椎名誠よりも、そしてイヴォン・シュイナードたちの旅よりも前に、津田正夫という日本人がパタゴニアの旅の記録を残している。

「聞きしにまさる荒涼の大陸、狂気を催すような自然の姿である。水も木もない、いや岩石すらもない、不毛の呪いが地にあふれている。」(津田正夫『火の国・パタゴニア』中公新書)

このように津田正夫は、パタゴニアの風景を表している。津田はアルゼンチン大使を務め、この書籍は1961年に津田夫婦で1ヶ月のあいだパタゴニアを旅したときの体験をもとに書かれている。

津田は、1906年からフィッツロイで牧畜業を始めたマゼドンという老人に会い、当時の話を聞いている。その頃のフィッツロイは、住みつく人もなく、まったく人に会わない生活を続けていた。訪れる人もいない、淋しい辺境に暮らしていた老マゼドンは、年に一度か二度来る羊毛を買う人が帰った後に、人に出会えた高揚感で体が湧き上がり、性的興奮を動物でまかなったという話が書かれている。「その人が商売して帰ったあとは、とても人恋しくなっちゃってわれとわが身がどうにも仕方なくなるんですよ。(・・・)来た人は男なのに、身のうちが燃えてくる。勃然と性欲がわいてくるんですよ。(・・・)身体中に血がたぎってしかたなかったことをおぼえています。どうにもしようがなかった。それでどうしたかって?いや、お恥ずかしい。雌羊の御厄介になったんですよ。」(津田正夫『火の国・パタゴニア』)

移動手段とツーリズムの発達によって世界の「辺境」は消費され、その恩恵のもとに僕たちは世界中を旅できるようになった。パタゴニアのような場所に来ると、そんな人間の業のような部分と、旅へと駆り立てる欲求がないまぜになる。

フィッツロイのハイキングルート

今はバックパッカーズホテルも、ハイキングルートも整備されているフィッツロイ。あの尖塔をおがむハイキングは、短ければ日帰りでも可能だ。トレイルヘッドからフィッツロイを間近で眺められるロス・トレス湖まで往復で約9時間。でも、できればキャンプサイトに泊まり、一度はフィッツロイの山の中で寝起きをしたいものだ。そして、朝日に赤く照らされるあのそそり立つ山頂をゆっくりと眺めながら、コーヒーでも飲みたい。

フィッツロイのふもとのエル・チャルテンのバスターミナルから、街の反対側にあるトレイルヘッドまでは歩いて15〜20分程度。トレイルヘッドからポインセノットのキャンプサイトまでだいたい片道2時間30分。ポインセノットからロス・トレス湖までがだいたい片道2時間。緯度が高いので、夏のあいだはかなり21時くらいまでは明るい。見ていて不安になるが、16時頃にキャンプサイトから登っていくハイカーも見かけた。

いままでには見えていなかったパタゴニア

残念ながら、イヴォン・シュイナードの盟友であり、ザ・ノース・フェイス創業者のダグは、2015年にカヤックの転覆事故により、帰らぬ人となった。湖でカヤックをしているときに、高い波にあおられて転覆。氷点下の水温のなかに体が転落し、重度の低体温症のため亡くなった。その湖はカレーラ湖という名前の、パタゴニアにある湖だった。

バックパッカーの憧れの地パタゴニア。僕にとっては、アウトドアブランドのパタゴニアこそが憧れの源泉であり、だからこそパタゴニアという土地もまた僕にとってはまぎれもない聖地であった。しかし恥ずかしながら、実際に自分で行ってみるまでは、どこにあるのかすらよく知らずにいた。自分で旅をし、パタゴニアに関する文献をあさるようになって、僕のなかでのパタゴニアの物語は多層的になり、豊かに育まれた。

TAGS:

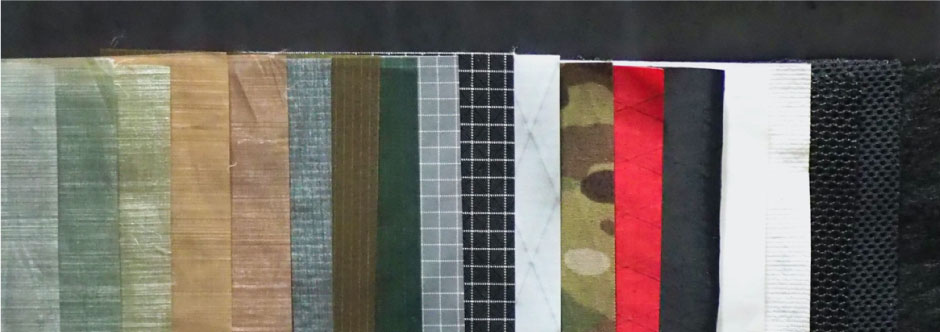

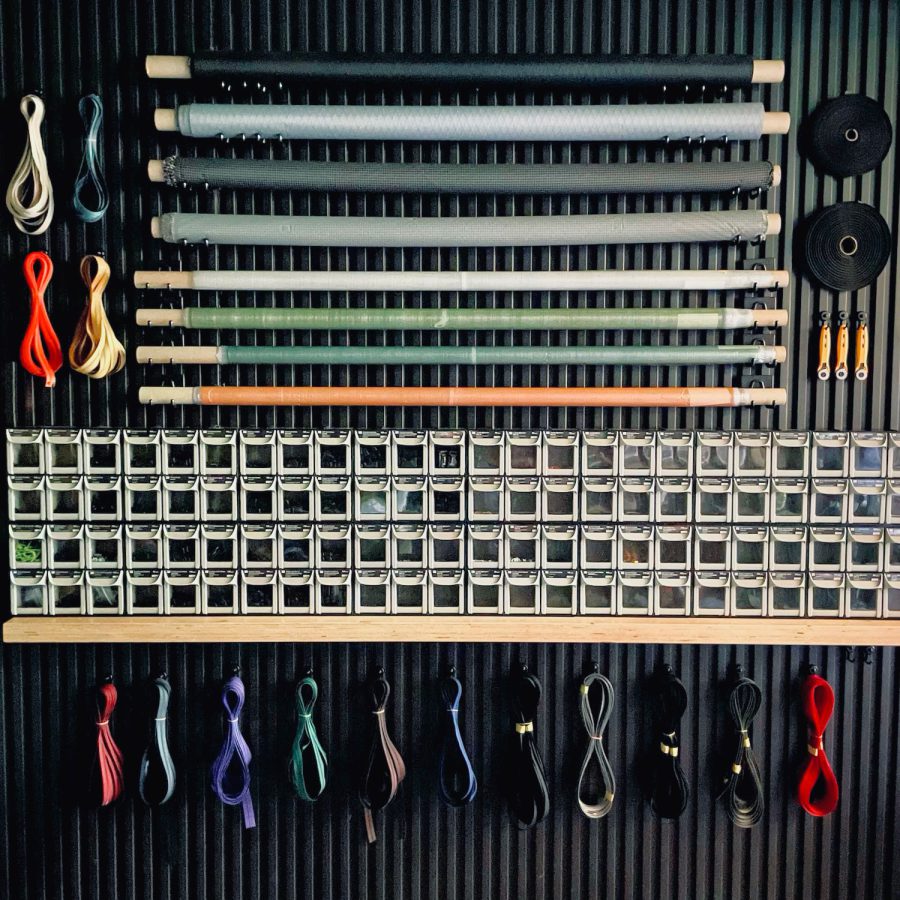

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  Tenkara USA | RHODO (ロード)

Tenkara USA | RHODO (ロード)  Tenkara USA | YAMA (ヤマ)

Tenkara USA | YAMA (ヤマ)  Tenkara USA | Rod Cases (…

Tenkara USA | Rod Cases (…  Tenkara USA | tenkara kit…

Tenkara USA | tenkara kit…  Tenkara USA | Forceps & …

Tenkara USA | Forceps & …  Tenkara USA | The Keeper …

Tenkara USA | The Keeper …  Tenkara USA | 12 Tenkara …

Tenkara USA | 12 Tenkara …  Tenkara USA | Tenkara Lev…

Tenkara USA | Tenkara Lev…