リズ•トーマスのハイキング•アズ•ア•ウーマン#01 / 私が『ハイカートラッシュ』になるまで。

写真提供/文:リズ・トーマス 訳:雅子・トーマス

10月17日に掲載されたTRAIL TALK#004にも登場してくれた、女性のロングディスタンスハイカー、リズ・トーマスの連載がスタート!AT、PCT、CDTを踏破したトリプルクラウン・ハイカーにして、ATスピードハイクの記録(ノン・サポートによるす女性最速)ホルダーでもあるリズによる、女性ハイカーの視点で綴る連続コラムです。どうぞお楽しみください!

■プロローグ

過去8年間、夏になると居心地の良い家を離れ、山へハイキングに向かった。それは私を極度な寒さや暑さ、汗の臭い、そして、空腹にさせた。自分で全ての荷物を背負い、時には何ヶ月も歩いた。とはいえ、昔からこうだった訳ではない。当たり前のように郊外で生活をしていた私から、毎年何ヶ月も山道をハイキングする私に、どう変わっていったのだろう。学生の頃は、自分が将来いつも旅に出てばかりいて、やっと生計を立てていけるような生活を幸せだと思っているなんて、想像もしていなかった。これから、なぜ私がノーマルなアメリカンライフを捨てて、どのように、ハイキングコミュニティの中で親しみをこめて呼ばれている『ハイカートラッシュ』になっていったのか、幼少期からの変遷をたどってみたいと思う。

■幼少期の生活

私は、アウトドアを中心とする環境で育てられた訳ではない。母は日本で生まれ育った日本人で、家族は自然を重視していたが、私は運動選手とかアウトドアマンになるようには育てられなかった。それどころか、母は教育ママで、私は勉強とピアノの練習をすることを期待されていた。 90年代、アメリカの都市で育った多くの女の子は、楽しいことと言えば、モールでのショッピングだった。私が何年も住んでいた家は物があふれていて、「物を沢山買い集めることが幸せへの道だ。」と言う典型的なアメリカンドリームを長年信じていた。しかし、それが実際そうだと感じた事はなかった。

私が幸せだと感じられたことは、実際物ではなかった。特にそれは自然と関わることができる旅などの体験だった。私は自転車に乗ったり、歩きまわったりするのが大好きだったが、その機会が少なかった。日本と違って、私の育ったカリフォルニアの都市では、大抵みんなはどこへ行くにも車で行く。市の交通機関が自転車や歩行者を考慮されていなかったので、両親は子供が一人で外へ行くのは安全ではないと思っていた。外へ出かけたければ、親を待って、公園まで連れて行ってもらって遊んだ。しかし、それは親が休みの週末だけだった。その結果、私はテレビを見たり、コンピューターでゲームをしたりして多くの時間を室内で過ごした。

■家族で行ったヨセミテ国立公園

五年生と六年生の時、二度ほど家族でヨセミテ国立公園にあるTuolumne Meadows(トワロミメドーズ)へ行った。私達はテントキャビンで泊まり、昼間は短いハイキングをした。学校のクラスの中でも運動神経があまり発達してない方だった私にとって、それは大変だった。でもハイキングは楽しくて、全力を尽くして岩をはい登って頂上に立ったときの感激は何とも言えなかった。

同じ頃、夏休みのはじめに日本へ行き、日光に住んでいる祖父母と過ごし、小学校に体験入学した。毎朝、近所のお友達と町中を通って歩いて登校した。アメリカでいつも車で送迎してもらっていたので、最初は面倒だったが、そのうち、一日で一番の楽しみとなった。山の中で過ごして、外を歩き回る自由を満喫した。 交通手段ではあったが、「歩く」ということがどんなに楽しいかということを日本の生活が教えてくれた。アメリカに帰ってきて、歩くことを重視している文化をもう一度体験したいと強く思った。

高校へ行く頃には、やっと一人で自転車でいろいろな所に行けるようになったが、そのような趣味に費やす時間があまり無くなった。秋にはウォーターポロのチーム、春には競泳のチームに属し、毎週、合唱隊、課外勉強、美術管理の勉強、そして、模擬裁判チームのキャプテンもしていた。進学校だったので、みんな競争心が強く、疲れきってしまうのも稀ではなかった。そんな時、自然の中でのサイクリングが私を癒してくれた。水泳やウォーターポロのない週末はバイク・トレイルに向かった。

高校時代、勉強や課外活動がたくさんあって、忙しすぎた。それでいて、自分の時間を費やしてしていることに何一つ満足していなかった。自分の故郷にしばられて、やきもきして、旅に飛び出したくなった。広大な自然で大きな冒険をしたかったのだ。夏休み中は大抵、川沿いを100km位行って、建物がなくなって視野が広まるまで毎日できる限り遠くまでサイクリングをした。時には、行ったことのない所に行くため、市営バスに終着点まで乗ったこともあった。 私は探究心で燃えていた。例え、家からたったの30kmでもまだ行ったことがない所に行って、その旅から何かを得たいと思っていた。

■旅の楽しさを知る

大学に入る前の夏、高校のドイツ語のクラスでヨーロッパへ一ヶ月の旅行をした。 ユースホステルに泊まり、バックパックを背負ってヨーロッパ中を歩き回る貧乏旅行だったが私はすっかり気に入った。新しい所を見て楽しんだり、知らない人に会ったり、そして、必要なものは全部背中のバックパックにあった。一カ所にとどまりすぎず、次から次と探検して行った。一緒に行った16人中、バックパックが一番軽かったのは私。 軽く動けたから、他の人よりいろいろな所に行けた。また、荷物が軽かったから、ヨーロッパのチョコレートをもらうことを交換条件にして、友達の荷物を持ってあげた。この身軽な旅の体験が、ウルトラライトの利点を教えてくれたと確信できる。

住んでいるのにまだほとんどの所を見ていない自分の国でも、そんな旅行をしたい思いから、夏の間バイトをして一ヶ月間のアメリカ横断列車旅行をした。18歳のバックパック一つでの女一人旅。 友達の家に泊めてもらえたのは二、三ヶ所。携帯もスマホもない時代に、地図と交通網を確認しながら宿を探した。出発する二、三ヶ月前から図書館をいくつも回って地図、交通網、そしてガイドブックを借りて計画をたてた。バックパック一つだけで、常に歩き回れるような旅が楽しめた。生きてこの目で新しい場所を見、そこから学ぶ。この冒険旅行は計画から実施までのプロセス全て楽しかった。

■初めてのロッククライミング

大学は競争率の高い大学に入り、成績も良かった。教授も博士課程に進むよう推薦してくれたし、それはそれなりの喜ばしい結果が出たかもしれなかったが、私の弱点は友達が少ないことだった。パーティは苦手で、授業以外に何か情熱を持てる事が必要だった。大学はロス。でも私は車なし。朝6時に起きては自転車に乗り、そのうち大学から半径80マイル(50km)を探索するようになった。そのうち、もっと自然のままの姿が残っている場所に行きたくなり、ロッククライミングのクラスを取った。

私はすぐに病みつきになり、毎日のように授業とバイトが終わるとクライミング・ジムに通った。始めの頃は、他の学生と一緒に登りに行ったが、若い学生は宿題やパーティのほうが大事で、ロッククライミングは二の次だった。気がつくと、一緒にトレ−ニングをしている人たちは、なんと白髪まじりの登山家ばかり。ほとんどが60代のおじいさん。そして、彼らがアウトドアスキルを教えてくれ、大きな山に登る冒険に連れて行ってくれた。19歳の女子一人と白髪まじりのおじいさん山男達が一緒にハイシエラ山脈の大きな峰をアルパインクライミングしている。他の人が見たら、私たちは滑稽なグループに見えたことだろう。彼らは私に熱心に山で必要なスキルを教えてくれた。

■PCTハイカーとの出会い

在学中の夏は、三年とも専攻の環境研究の仕事をヨセミテの直ぐ外側にある東部シエラネバダ山脈で行った。世界中の中でとても好きな所で、ピークバッギングやクライミングにとっておきの場所だ。最初の年、Tuolumne Meadows(トワロミメドーズ)にまた行くことができた。そこで、あるふたりの汚い格好をした疲れきったハイカーに出会った。メキシコからカナダまでのPCTをハイキングして来たが、もうへとへとに疲れてお手上げで、ここで止めると言った。その年PCTを歩き始めたハイカー100人中3人がもう死んだというのだ。変に思うかもしれないが、それを聞いた私は、「これに挑戦したい!」と叫んでいた。それからというもの、peakpaggingの旅でPCTのサインを見るたび、カナダへの山道を歩きたい気持ちがどんどん増していった。秋になって大学に戻っても、寮の部屋に閉じこもって、トレイル・ジャーナルやスルーハイクの話を読んでいた。夜はパーティに行くどころか、PCTを夢見ていた。

■タホ・リム・トレイルのスルーハイク

大学を卒業後、シエラでの最後の夏を仕事をして過ごし、今までの自由気ままなアウトドアライフに「さようなら」をした。夏が終わったら、バックパックをおろし、四角いオフィスで働くようになると分かっていた。だから休みの日にはクライミングをした。しかし大きな転落事故をしてしまった為、その夏の後半はハイキングにもっと集中することにした。そして、七月に265kmあるタホ・リム・トレイルを単独でハイクしようと決めた。私にとってこれは二度目のバックパッキング・トリップだった。それまでに何度も旅行でバックパッキングをしたり、険しい岩山でキャンプしていたので、アウトドアでのバックパッキングはそんなに大変ではないと思っていた。できるだけ軽いパッキングをし、食べ物と水で14kgで一日45kmという意欲的な目標を立てて出発した。

実のところ毎晩寝るとき、哀れにも苦労してやっと木に吊り下げた食料を熊がたたき落としに来るのではないかと、怯えた。二日目の晩には、ストーブが壊れる始末。三日目には食料が無くなり、買い足さなくてはならなかった。五日目には水もな無くなり、ちょっとしゃれた山のマンションの庭のスプリンクラーの水をこっそりもらった。その上、足がずきずき痛く、生まれて初めて痛み止めを飲まなくてはならなかった。それでもなんとか目的を達成できた。スルーハイクを完全に単独でし終え、 何とも言えない喜びで満たされた。

■自分の生きる道

このハイクを終え、スルーハイクに比べて日帰りのハイキングはなんとストレスが多いのだろうと思うようになった。私の場合、現実の世界のあらゆる心配事から心を洗い流すのには少なくても二週間かけたスルーハイクが必要だ。日帰りでは妨害物が多くて問題の解決まで至らない。車、コンピューター、そして、日常の義務などが無くて、歩き続けるスルーハイクのみが、私の心を数多くの心配事から解放してくれる。スルーハイクをしているとき、「生きているんだ。」と感じる。

タホ・リム・トレイルのスルーハイクは今までで一番大変だったが、それをした事によって、すっかりスルーハイクが好きになってしまい、すぐに次の計画を始めた。それまでしてきたことが、何かとの戦いか、自分には不自然な事ばかりのように思えた。モールでの買い物、ピアノの練習、そして勉強。どれだけたくさんの時間を費やしてきたんだろう。やっと、「自分はすべき事をしているんだ。」と感じられるものが見つかった。

あの初めてのスルーハイクの後、私は、四角い部屋で働く仕事はできないと確信した。スルーハイクが私の人生の意味となった。美しい場所を歩くことと、自然の中で簡素に生活することの二つを同時に楽しむこと。自由で、自立することによって得られる誠実さ。スルーハイカーのように、所有物は少なくとも、私は満足して生きられると思う。人生がこんないいものだと分かった今、私は何でもするべき事をしようと思う。そうすれば、私は夏の間自分の人生を自分の思うように正直に生きられる。それは自然の中でのハイキング。

TRAILS AMBASSADOR / リズ・トーマス

リズ・トーマスは、ロング・ディスタンス・ハイキングにおいて世界トップクラスの経験を持ち、さまざまなメディアを通じてトレイルカルチャーを発信しているハイカー。2011年には、当時のアパラチアン・トレイルにおける女性のセルフサポーティッド(サポートスタッフなし)による最速踏破記録(FKT)を更新。トリプルクラウナー(アメリカ3大トレイルAT, PCT, CDTを踏破)でもあり、これまで1万5,000マイル以上の距離をハイキングしている。ハイカーとしての実績もさることながら、ハイキングの魅力やカルチャーの普及に尽力しているのも彼女ならでは。2017年に出版した『LONG TRAILS』は、ナショナル・アウトドア・ブック・アワード(NOBA)において最優秀入門書を受賞。さらにメディアへの寄稿や、オンラインコーチングなども行なっている。豊富な経験と実績に裏打ちされたノウハウは、日本のハイキングやトレイルカルチャーの醸成にもかならず役立つはずだ。

(英語の原文は次ページに掲載しています)

- « 前へ

- 1 / 2

- 次へ »

TAGS:

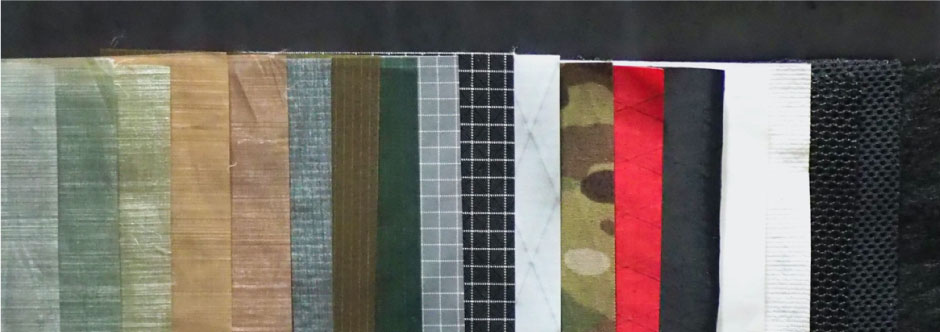

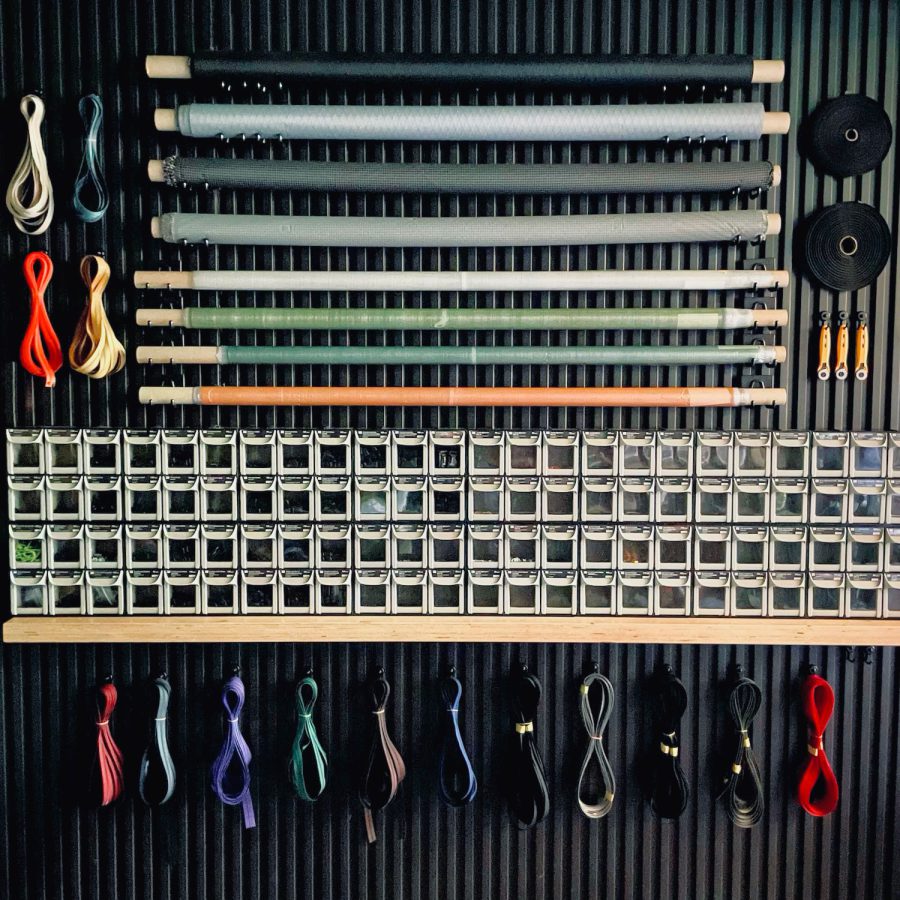

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  Tenkara USA | RHODO (ロード)

Tenkara USA | RHODO (ロード)  Tenkara USA | YAMA (ヤマ)

Tenkara USA | YAMA (ヤマ)  Tenkara USA | Rod Cases (…

Tenkara USA | Rod Cases (…  Tenkara USA | tenkara kit…

Tenkara USA | tenkara kit…  Tenkara USA | Forceps & …

Tenkara USA | Forceps & …  Tenkara USA | The Keeper …

Tenkara USA | The Keeper …  Tenkara USA | 12 Tenkara …

Tenkara USA | 12 Tenkara …  Tenkara USA | Tenkara Lev…

Tenkara USA | Tenkara Lev…