ジョン・ミューア・トレイル (JMT) | #06 トリップ編 その3 DAY7~DAY9 by NOBU(class of 2022)

文・写真:NOBU 構成:TRAILS

ハイカーが自らのロング・ディスタンス・ハイキングの体験談を綴る、ハイカーによるレポートシリーズ。

今回は2022年にジョン・ミューア・トレイル (JMT) をスルーハイキングした、TRAILS crewのトレイルネーム (※1) NOBUによるレポート。

全6回でレポートするトリップ編のその3。今回は、JMTスルーハイキングのDAY7からDAY9までの旅の内容をレポートする。

※1 トレイルネーム:トレイル上のニックネーム。特にアメリカのトレイルでは、このトレイルネームで呼び合うことが多い。自分でつける場合と、周りの人につけられる場合の2通りある。

John Muir Trail (ジョン・ミューア・トレイル):アメリカ西部のヨセミテ渓谷から米国本土最高峰のホイットニー山まで、シエラネバダ山脈を南北に貫く211mile (340㎞) のロングトレイル。ハイカー憧れのトレイルで、「自然保護の父」として名高いジョン・ミューアが名前の由来。この旅では、JMTの本ルートより南のコットンウッドレイクのトレイルヘッドからスタートし、NOBO (北向き) でヨセミテを目指した。

リサプライ (補給) 後、淡々と山へ帰る。(DAY7)

早朝でも営業しているローン・パインのMobil。ありがたい。

9月13日、5:30起床。ホステルの薄暗い部屋で、ドイツ人の2人が静かにパッキングを始めていた。僕も準備を進める。ダニエルに別れを告げ、早朝から唯一やっているガソリンスタンド付属のコンビニで朝食を買う。まだひんやりとした空気の中でスマートウォーターとバーを流し込み、再び山に向かう。

ヒッチハイクは予想外に苦戦した。無視され続けている僕を見ていたのか、ふと向かいの業務用トラックのお兄さんが「乗ってくか?」と声をかけてくれた。インディペンデンスまで運んでくれた。

インディペンデンスからは、再びオニオンバレーまでヒッチハイク。次はすんなり見つかった。24歳の若者。トラクターで生活し、山で働いているという。彼の後部座席は、いい感じのベッドになっており、楽しそうだった。

道行く人の親切心を感じながら、ヒッチハイクを乗り継いでオニオンバレーに戻る。

キアサージュ・パスの登りは思ったよりもスムーズだった。体が山の歩き方を思い出していたのかもしれない。だが次のグレン・パスはそうはいかなかった。今日2度目のパス越えに体は悲鳴をあげていた。雨も降り出す。すれ違うハイカーたちも「It’s too bad today」と肩をすくめていた。

それでも、グレン・パスの頂上で出会った二人のおじさんとの会話や、レイ・レイクスの景色が、確かに心を動かした。天気は回復し、光が湖に反射していた。先日、出会ったハイカーとも再会し、「また会ったね」と。これがたまらなく嬉しい。

曇天のグレン・パスは、とてもタフだった。

トレイルは雨でぬかるみ、小川のようになっていた。慎重に進み、スタートから275km地点でステイ。日が落ちると何も見えなくなる。ああ、山に帰ってきたんだ。

2つのパス越えで体は疲れていた。でも、この疲労感が、どこか懐かしくもあった。過剰な高揚や不安ではなく、ただ歩き、ただ暮らしていくことに、身体も心も少しずつ順応してきていたのだと思う。驚きや劇的な出来事はなくとも、こうして日々を積み重ねることの中に、旅の意味がにじみ出てくるように感じていた。

寒さにより十分な睡眠が取れない悩み。(DAY8)

久々の山での朝は、清々しい空気だった。

9月14日、5:50起床、気温5℃。野営していた谷間には夜の雨の湿気が残り、タープもビビィも濡れていた。だが空には雲ひとつない。今日は久々に晴れそうだ。

タープの中、寝袋に入ったまま朝食をとる。身体を冷やさないように、足元を重点的に温めながら装備を整えていく。9月も中旬になり、次第に気温が下がってきていることを体感していた。7:40出発、今日はピンチョット・パス越えだ。

歩き始めてすぐ、左膝に違和感。寒さのせいかもしれないが、しばらく歩いても違和感が残る。内心ヒヤリとするが、1時間ほどで解消。無理はせず、少しずつ調整しながら歩いていく。

晴天の中、誰もいない道をただ歩いていく。

この日は人とのすれ違いが少なかった。静かな時間が流れ、自分の身体や心の声に耳を傾けることが多くなる。次第に、思考は今この瞬間から離れていく。

「歩く」という人間にとって基本的な動作の中で、動きはいつしか無意識的なものになり、意識が思考に向いていくのだ。旅の序盤は強い目的意識と高揚感に溢れていたが、今は昂ぶることなく、ただ一歩を出し続けている。

ぼんやりと進んでいると、突如人の姿が見える。その時初めて、人である感覚を取り戻す。ピンチョット・パスの上で交わした短い会話すらも、貴重な出来事になっていく。

課題は睡眠。寒さにより、体を完全に休めていなかった。リッジレストを短く切った影響で、足元が冷えてしまっていた。軽量化を追求する中で、快適性をどう担保するか。快適さを諦めるのではなく、自分なりに工夫して作っていくことが大切なのだと思い始めていた。

15:00にはピーナッツバター。習慣のようになってきた甘い栄養が、小さなご褒美になる。日々のルーティンの中に、確かに喜びは存在している。最後の登りは、日本に帰ってからの次の挑戦に思考を巡らせながら進む。没頭するうちに4kmが終わっていた。

今日の野営は風を避けて低く設営。満天の星空が広がっていた。これまで以上に空気が冷えそうだ。

雪の予報に備え、VVRへの到着を急ぐ。(DAY9)

朝起きると、何もかもが凍りついていた。

9月15日、4:00凍えて目覚める。気温-5℃。寝袋の中で丸まっていても寒さで眠れず、5:00頃に諦めて起床。

タープ内の結露は凍りつき、ベア缶も凍結。全ての氷を落とし、寝袋で温まりながら朝食の準備を進める。外に出て腕立て伏せをして体を温める。やがて朝日が差し込んできた。ギアの氷を溶かして乾かし、日差しで体も温めて8:30にようやく出発。寒がりの自分にとっては、かなり厳しい朝になった。

日差しが入ると、みるみる温まり、乾いていく。

マザー・パスの登り。体が温まる。いいリズムで進み、10:00登頂。その後は1200mを一気に下る。標高2800mを下回ったあたりから、景色も空気も変わってきた。

昼はしっかりと温かいものを食べ、体力を回復させる時間にあてた。こうした中休みが、午後の行動にとって非常に大きいと実感する。改めて装備を太陽で乾かし、リフレッシュして再出発。

生態系の変化に気づく。トカゲ、虫、草木、そして松ぼっくりの大きさまで違う。標高2500mを下回ると、空気が少し日本に似てくる。歩いているだけなのに、世界の変化を体感できるのは、こうした旅ならではの面白さだ。

標高が下がると緑が豊かになり、肌に感じる空気も蒸し暑くなる。

最後の登りでは、翌日以降の戦略を組み立てていた。ナイトハイクの選択肢が現実味を帯びる。理由は2つ。1つは最も寒い6〜7時台に体を動かしている状態にしたいからだ。そして、もう1つは週明けに控える雪の予報が理由だ。

明日のうちにミューア・パスを越え、明後日の土曜に標高3326mのセルデン・パスを越えていれば、日曜には標高2343mのVVRに到着できる。そうすればトレイル上で雪を回避できるだろう。すべては、明日の1歩目から始まる。

今日は31km歩き、標高2800mの地点でステイ。これ以上進むとまた標高が高くなる。昨日は標高3300mだったので、今日は標高差だけでも3.5℃ほど暖かいはずだ。自分で選び、動けているという確かな実感があった。「抗えないものを受け入れ、自分を変えることで環境を楽しむ」ということを、ここまでの旅路で学んできた。

明日は3:30起床、4:00出発。冷えた空気の中でも、また一歩を踏み出す準備は、出来ている。

綿密に計画を立て、安堵の中どこか自信がある表情。

TAGS:

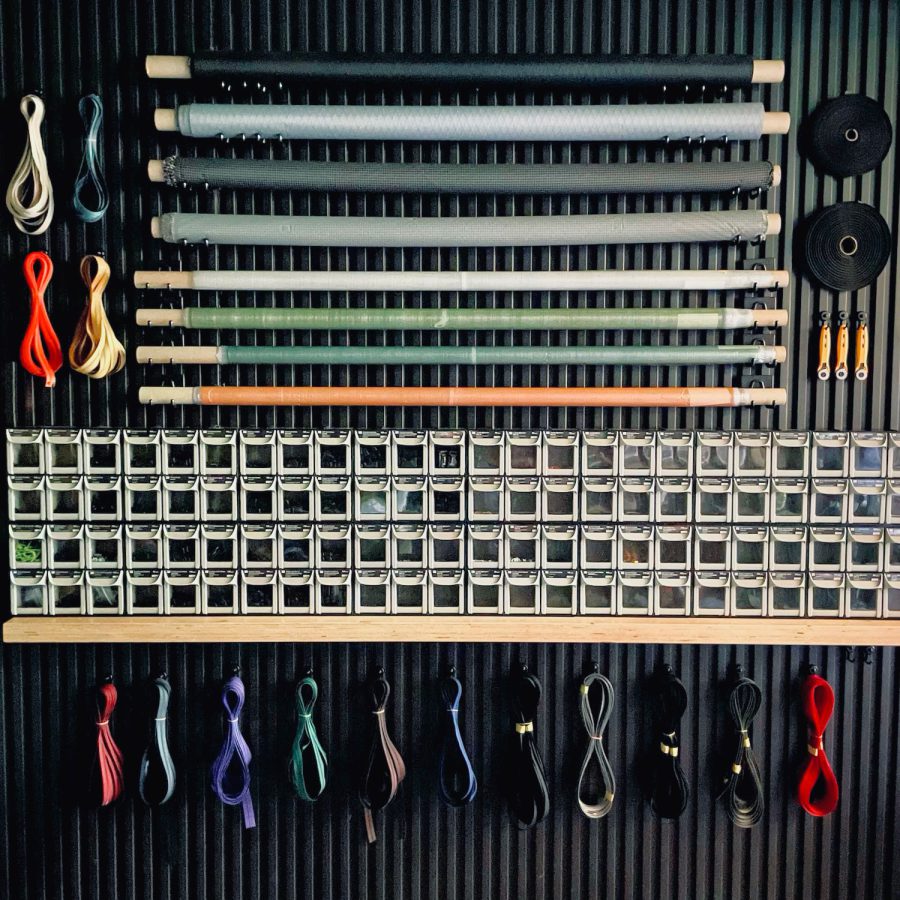

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  ZimmerBuilt | TailWater P…

ZimmerBuilt | TailWater P…  ZimmerBuilt | PocketWater…

ZimmerBuilt | PocketWater…  ZimmerBuilt | DeadDrift P…

ZimmerBuilt | DeadDrift P…  ZimmerBuilt | Arrowood Ch…

ZimmerBuilt | Arrowood Ch…  ZimmerBuilt | SplitShot C…

ZimmerBuilt | SplitShot C…  ZimmerBuilt | Darter Pack…

ZimmerBuilt | Darter Pack…  ZimmerBuilt | QuickDraw (…

ZimmerBuilt | QuickDraw (…  ZimmerBuilt | Strap Pack …

ZimmerBuilt | Strap Pack …