Crossing The Himalayas #9 / トラウマの大ヒマラヤ山脈横断♯9

文/写真 ジャスティン・リクター 訳/構成 三田正明

遂に旅の終わりが見えてきたトラウマのCrossing Himalayas。今回はインドでトラウマが体験した、両極端な、しかしそれぞれ素晴らしいふたつの夜のお話です。この連載の読者ならもうお気づきでしょうが、いつも食べ物のことばかり考えているトラウマ(笑)。そんな彼が「この旅で最高の食事」と語ったメニューとは…?

僕はロビン(ボーステッド。グレート・ヒマラヤ・トレイルの発案者)が教えてくれた店の名前を道行く人に尋ね、レストランへの暗く、狭い道を入っていった。店に入ると、ロビンは8~9人の友人とテーブルに座っていて、彼らにはロビンが事前に僕が来るかもしれないと伝えていてくれたので、僕が入っていくと皆こちらを向いて笑いかけてくれた。彼らは皆、僕に冒険の話を聞くことを楽しみにしていてくれたようで、僕がロビンの隣に座ると、テーブルの上はすぐに会話で溢れ返った。

1年のうち数ヶ月をカトマンズで過ごすロビンはオーストラリア出身で、他の人々も皆オーストラリアとイギリス人だった。ひと月程前にペッパーと別れて以来、誰かと他愛のない普通の会話ができないことに僕はすこし疲弊していたので、英語を母国語とする人と会話できることは嬉しかった。

たしかに、たくさんのインド人が英語を話せるし、コミュニケーションに十分な英語を喋れる人もいる。けれど、それでもやはり越えられない壁がある。僕はドライなユーモアが好きなのだけれど、英語を母国語にしない人に僕の冗談を理解することは難しいだろう。冗談をいわないでいるということは、僕にとって自分自身でいるのをやめるということだ。ひと月ぶりに僕は思う存分冗談をいって、自分自身でいることができた。僕の注文したピザとデザートについてここで書かなくとも、その夜は充分に素晴らしい夜だった。新しい友人もたくさんできて、僕とロビンとは旅の後も連絡を取り続けた。「ハイカー・ミッドナイト(訳注:朝早くから行動を始めるスルーハイカーにとって、午後9時頃はすでに真夜中だという意味)」を過た頃、僕はホテルへと戻った。疲れきっていたけれど最高の夜を過ごし、ハイキングからの精神的な休養を取ることができた僕は、旅の最後の一週間の前に生き返った気分だった。

■ラダック/レーへ。翌朝は旅の最後の一週間の食料を補給するため、町のすべての屋台や食料品店を回った。幸運にも乱雑に積み重なった棚の後ろに隠れたコーンフレークの箱を見つけることができ、ライターをもうふたつと少々のガソリンを手に入れ、僕は町から歩き出した。

これから向かうラダック/レー地域は旅行者に人気のトレッキング・エリアなので、僕はルート上で食料を補給できたりティーハウスで食事ができるのではないかと期待していた。ラダック/レーではあまり歩く人の多くないトレイルから人気のあるトレイルへと向かう予定だったので、僕は食料補給のできそうな2日間にとくに期待していた。

町からほぼ丸一日舗装路を歩いた後、高い峠を越えるためよく歩かれたトレイルに入っていった。あたりが暗くなった頃、放牧地の草原に出た。そこはキャンプに適した地形だったけれど、何組かの羊の群れと羊飼いが放牧地の平らな場所を占有していた。普段の僕は安全と余計な気苦労をしないため、人から離れた場所でキャンプすることにしている。けれど、それは標高4000m地帯にいて、この地域の主要な放牧地にいる場合は選択肢になかった。いちばん大きな群れへと近づいていくと、羊たちは彼らの飼い主の方へ駆けていった。羊飼いが僕に合図を送ったので、僕は彼と話すため近づいていった。

■この数ヶ月で最高の食事彼は最低限の英語しか喋れなかったけれど、要点は伝わった。僕に小屋の横でキャンプさせてくれるうえ、家に客人として招いてくれるという。英語での片言の会話から、彼の名前がム―ランだということもわかった。僕は彼の羊と山羊たちが夜を安全に過ごせるように、小屋のまわりに集まる手伝いをした。

廃材から作られた彼の小屋は2m×2mほどの大きさで、高さは1.5mほど、地面にブランケット2枚を広げるには充分な大きさで、角には調理用の焚火スペースがあった。数匹の犬と羊と山羊の群れが小屋を囲んでいた。羊と山羊の牧畜がムーランと彼の兄弟の生業で、彼らは夏の間ここで群れを放牧し、夏が終わると谷下に住む家族のもとに帰るのだという。ムーランが小屋を離れてどこかへ行ったので、僕は小屋から10mほど離れた場所にテントを張った。羊たちは僕を観察しにきて、テントを食べようとした。

ふと見ると、ムーランは小屋から離れた場所で一匹の羊を絞めていた。解体した羊肉を兄弟に手渡すと、今度は山羊の乳を搾り、金色の大きな花瓶に入れた。僕はただ立って彼を眺めていた。そして彼は僕を家に手招きした。僕たちは時々おきまりの質問をしては短い会話をする以外は、黙って座っていた。

修理の不完全な橋。石や他のものが修理のためにそこに置かれていることが理解できない。Sketchy bridge repairs. I don’t understand putting rock as and more things on the bridge to try to fix it.

ムーランは今日は客人がいるから羊を絞めたのだと伝えてくれた。 僕は感謝の気持ちでいっぱいになり、彼らにもてなしを受けたことに光栄を感じた。食事が始まると、ムーランは彼の兄弟と僕に山羊のミルクの入ったカップを手渡した。非殺菌で無調整のミルクで病気にならないかと一瞬考えたけれど、食べ始めるとそんな考えはどこかへ飛んでいってしまった。それは僕がこの数ヶ月で食べた最高の料理だった。

筋張った固い羊肉にいつ当たるかと思っていたけれど、そんなものはどこにも見当たらなかった。こんなにも優しくとろける肉を僕は食べたことがない! 僕は昇天した。天国は小さなあばら屋で、僕はそこで、これまで出会ったもっともホスピタリティに溢れた赤の他人と、ブランケットの上で膝を突き合わせていた。そこら中で羊がメーメーと鳴くなかで眠るとき、僕の空腹は完全に満たされていた。

■ムーランとの別れ翌朝、日の出前に起きると、ムーランはすでに起きて歩き回っていた。彼らの群れを守るため、あばら屋の外で寝ていたという。すべての料理を作る彼の兄弟は小屋で眠り、ムーランは外で眠る取り決めなのだそうだ。ムーランはふたたび山羊の乳を搾りに行った。でも、今度は立ち止まって僕を指差した。一瞬、僕は不安になったけれど、彼の大きな笑顔がすぐにそれを流してくれた。今度は僕が金の花瓶に山羊のミルクを入れる番だった。ムーランは僕の手つきに大笑いをして、きっと幸せな気分になってくれたと思う。

彼はミルクティーを入れるため、金の花瓶を火で温めた。僕のパッキングが終わると、新鮮なミルクで作られたミルクティーをくれた。それは一日の最高の始まりであり、この旅行を締めくくる素晴らしい体験だった。僕はムーランに感謝と別れを告げ、歩き始めた。

僕は悲しかった。あの大ヒマラヤ山脈の頂と草原の間でなら、僕はそこで生きてもいいと思った。けれど、先に進む時間だった。

(♯10に続く。英語原文は次ページに掲載しています)

- « 前へ

- 1 / 2

- 次へ »

TAGS:

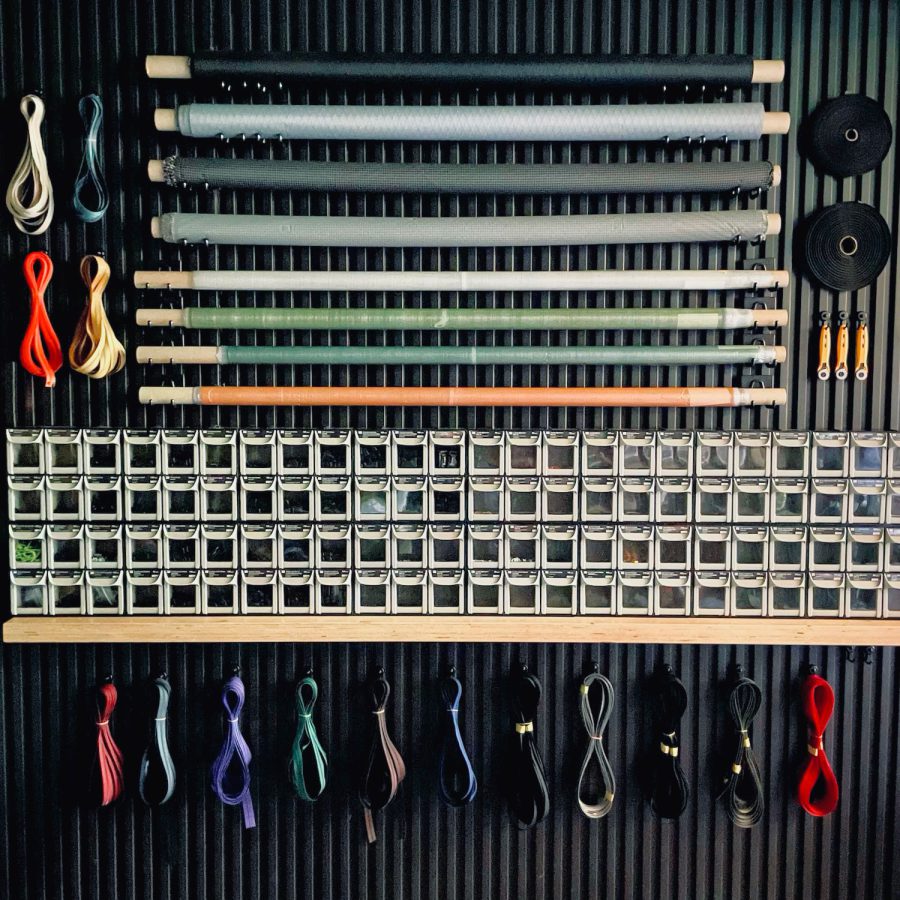

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  Tenkara USA | RHODO (ロード)

Tenkara USA | RHODO (ロード)  Tenkara USA | YAMA (ヤマ)

Tenkara USA | YAMA (ヤマ)  Tenkara USA | Rod Cases (…

Tenkara USA | Rod Cases (…  Tenkara USA | tenkara kit…

Tenkara USA | tenkara kit…  Tenkara USA | Forceps & …

Tenkara USA | Forceps & …  Tenkara USA | The Keeper …

Tenkara USA | The Keeper …  Tenkara USA | 12 Tenkara …

Tenkara USA | 12 Tenkara …  Tenkara USA | Tenkara Lev…

Tenkara USA | Tenkara Lev…