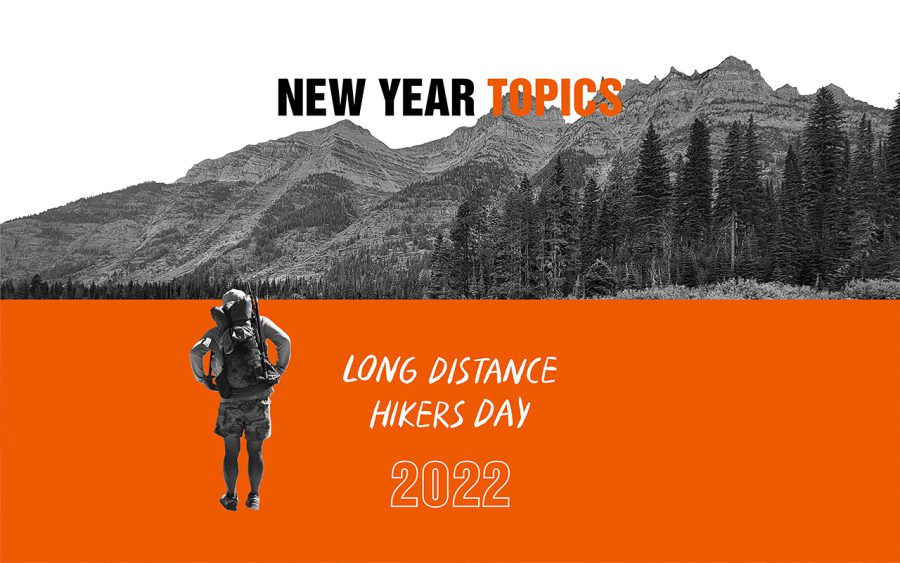

LONG DISTANCE HIKERS DAY 2022 イベントレポート① | NEW YEAR TOPICS

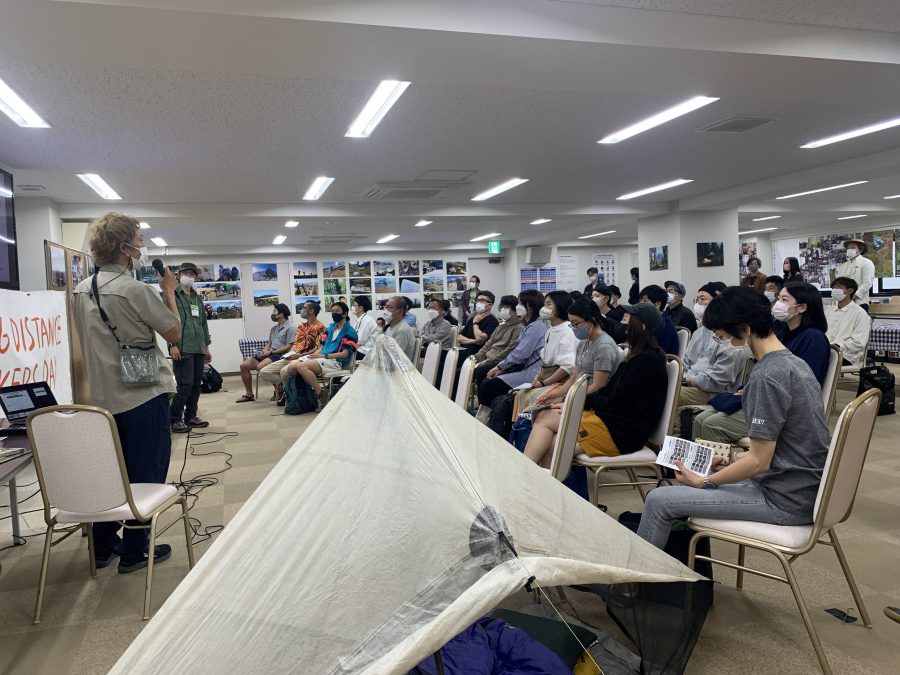

2年ぶり6回目の開催となった『LONG DISTANCE HIKERS DAY 2022』。

コロナ対策で入場数制限し、1日2部制にしたものの、チケット完売の回もあったほど大勢の人が集まり、大盛況のうちに終えることができた。

イベント初参加のハイカーもたくさん来場し、ロング・ディスタンス・ハイキングのカルチャーが、少しずつ大きくなってきている。

これからロングトレイルを歩きにいきたいハイカーが、そのトレイルを歩いたハイカーに相談する。海外のトレイルを歩いたハイカー同士が、情報交換する。そんな光景を久しぶりに目にすることができた。

入場数を制限したが、各回ともかなりのハイカーが集まり、会場は熱気に包まれていた。

今回の記事では、『LONG DISTANCE HIKERS DAY 2022』のコンテンツから、恒例のNEW YEAR TOPICSをピックアップ。国内外のロングトレイルの最新情報を共有するので、ぜひ今年のロング・ディスタンス・ハイキングの旅のプランニングに活用してほしい。

ハイカー同士の交流は、会場の至るところで目にすることができた。

カリフォルニアの積雪量は、例年の30〜40%。今年のPCT & JMTの雪は少ないかも!?

4月1日時点におけるシエラの積雪量は、平均の3〜4割程度。このままであれば、雪の少ないドライイヤーになる可能性もある。

しかし、先日4月22日に北カリフォルニア全域で大雪と雨が降ったので、つねに最新情報をチェックしておきたい。

JMTの残雪。今年の雪はどうなるのか。随時、最新情報を入手しておこう。

大切なのは、雪の状況を正しく把握して、それに合わせた準備を行なうこと。参考サイトとしては、PCTAのトレイルコンディションやスノーインフォメーションのページ、postholer.com (アメリカで有名なトレイル関連のコミュニティサイト) など。

山火事には絶対に近づかないこと。

また、カリフォルニア州では、記録的な乾燥状態が3カ月連続でつづいており、山火事も数多く発生している。

山火事でトレイルがクローズになることもよくあるため、山火事に関するアップデートもつねに入手しておこう。

2020年はコロナでハイカーが激減するも、復活の兆しあり。

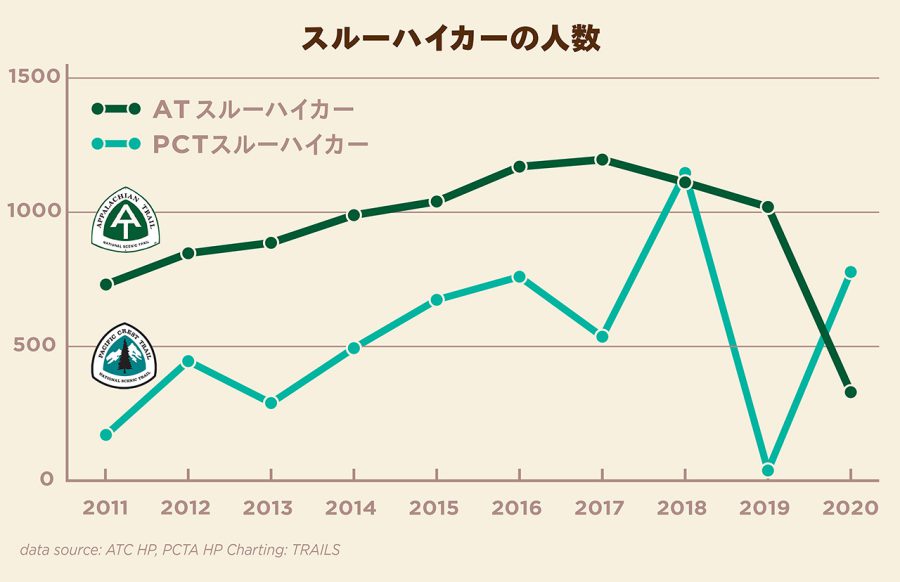

AT (アパラチアン・トレイル) のスルーハイカーは、2011年の720人から右肩上がりで増えつづけ、2017年には1138人に。

PCT (パシフィック・クレスト・トレイル) のスルーハイカーも、2011年の158人から右肩上がりで増えつづけ、2019年には1175人に。

コロナによって、2020年のスルーハイカーは、ATで約300人、PCTで761人と激減したものの、翌年以降は回復傾向である。

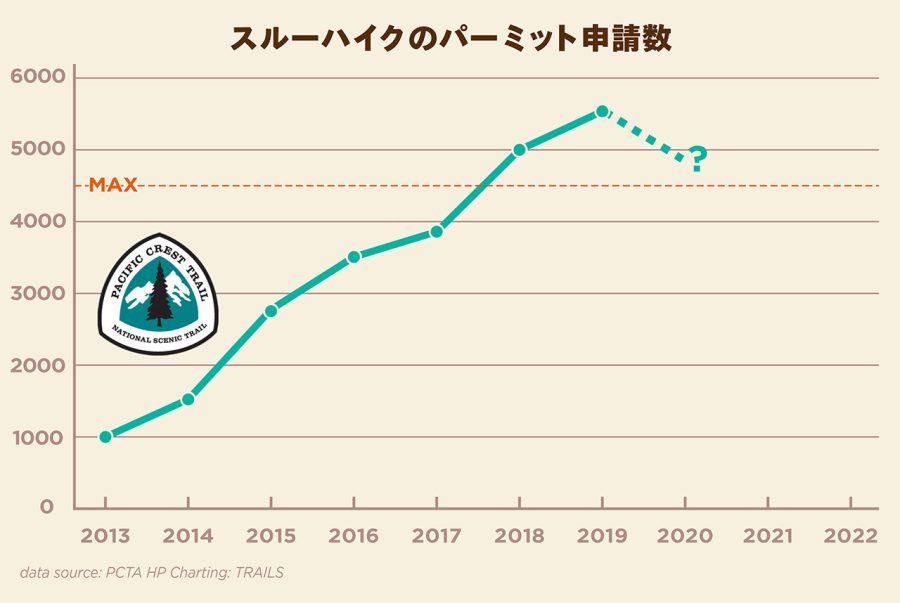

ちなみに、PCTをスルーハイクする際に必須のロング・ディスタンス・パーミットの申請数の推移は、下図の通り。

2019年は、実に5,000人を超える人がスルーハイクに挑戦した。しかし2020年から人数制限が設けられたこともあり、最大でも4,500人を超えることはない。

トレイルに人が増えたことによって、どんな影響があるのか? ここから、パーミット(トレイルを歩く際に必要な許可証)とトレイルエンジェル(ハイカーにボランティアで宿泊場所や食事を提供してくれたりする人)について紹介したい。

スルーハイカーの人数制限および負荷分散

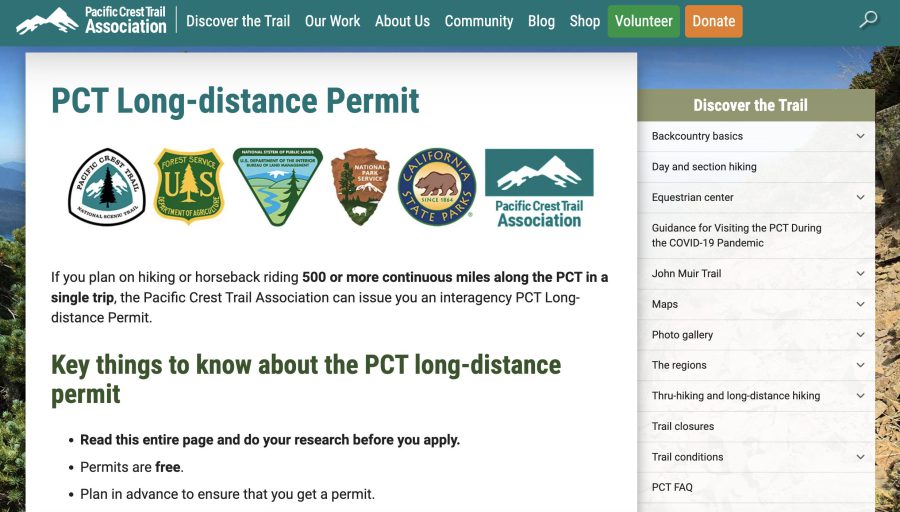

PCTA (PCTの運営団体) のパーミット取得ページ。https://www.pcta.org/discover-the-trail/permits/pct-long-distance-permit/

PCTでは、2020年から1日にスタートできるハイカーは最大50人まで、という上限が設けられた。

人数制限により、ハイカーの分散や、環境負荷の軽減が期待できる一方で、パーミットの取得は困難になってきている。

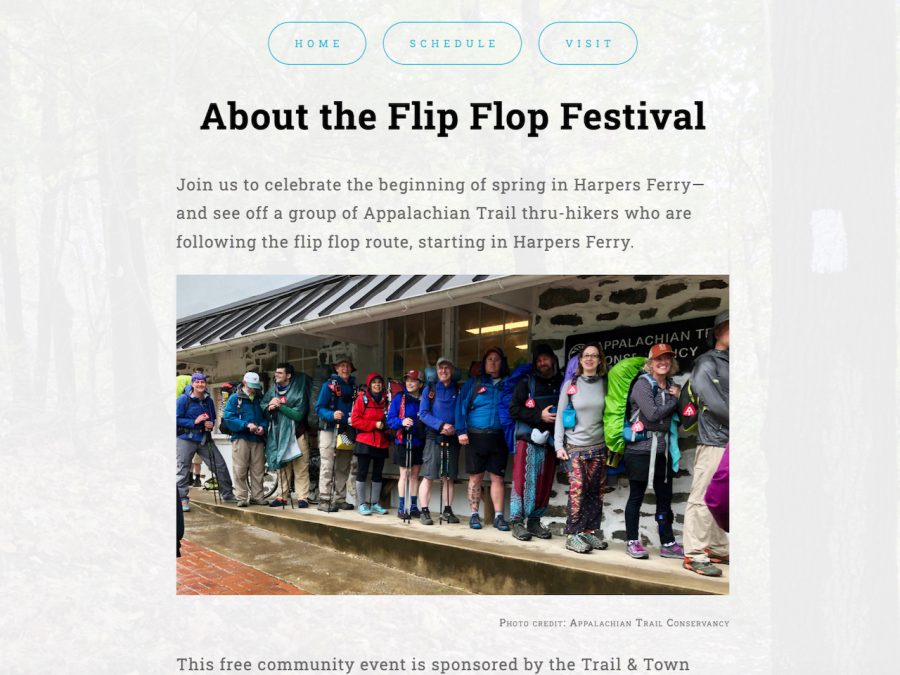

今年ATで開催された『Flip Flop Festival』。https://flipflopfestival.org/

またATでも、トレイルの保護およびハイカーの混雑軽減を目的に、トレイルの中間地点からのスルーハイキングのスタートを推奨。

今年はその取り組みのひとつとして、中間地点であるウエストバージニア州のハーパーズフェリーで、『Flip Flop Festival』を開催した。

トレイルエンジェルの引退および高齢化

つい先日撮影した、スカウト&フロド (中央) とハイカーたち。photo by Masaki Miyazaki

ここ数年、PCTのトレイルエンジェルとして、長年ハイカーをサポートし、ハイカーから愛されつづけていた人が、次々と引退している。

PCT最南端近くのスカウト&フロドは、今年がトレイルエンジェルのラストイヤーだと表明した。

PCT Dad&PCT Momとしても親しまれていた、ジェリー&アンドレア・ディンスモア。

PCTのハイカーヘイヴンとして有名な、ジェリー&アンドレア・ディンスモア夫妻。奥さんのアンドレアは2017年12月に、夫のジェリーは今年2月に他界。日本人で二人と親交のあったハイカーも多く、二人の訃報に多くのハイカーが悲しんだ。

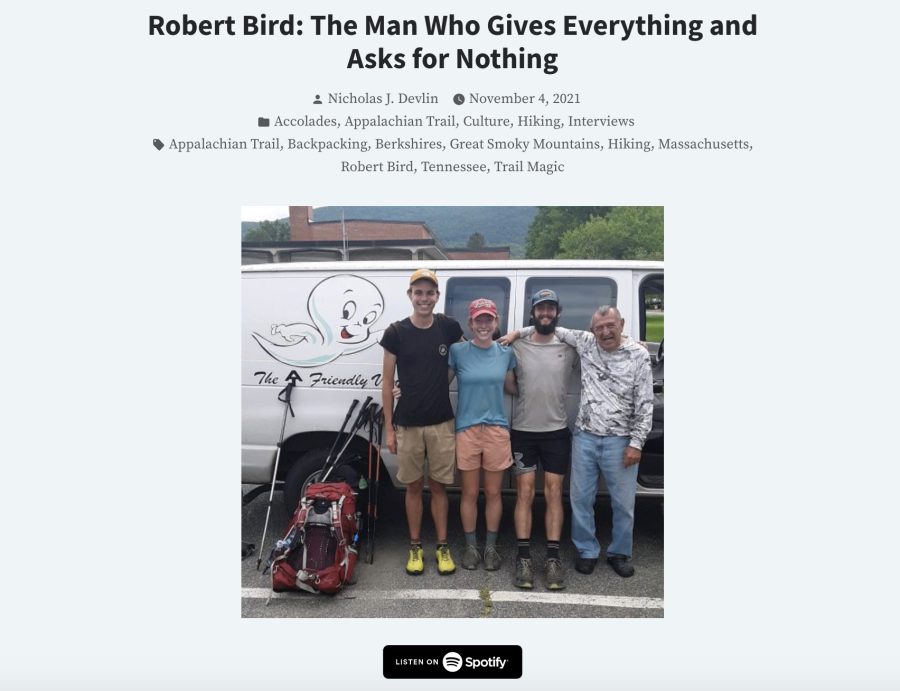

ATで長年活動してきたロブ (右端)。Boomというハイカーが運営するウェブメディアより。https://boomsplayground.com/

またATで、自分のバンに乗ってハイカーをサポートしつづけてきたロブも、今年2月にこの世を去った。

トレイルエンジェルは、アメリカにおけるロング・ディスタンス・ハイキングのカルチャーを象徴するものの1つではあるが、それが経験できなくなる日も、そう遠くないのかもしれない。

5月2日より、ニュージーランドへの入国が可能に。

テ・アラロア photo by Yuya Oikawa

ニュージーランド政府は、2022年5月2日より日本を含むビザ免除国からの旅行者に対する入国制限を撤廃すると発表。

これにより、渡航前に新型コロナウイルスのワクチン接種が完全に完了し、陰性証明がある場合、管理隔離施設での隔離および自主隔離なしでニュージーランドへ入国できるようになった。

詳しくは、在ニュージーランド日本国大使館のホームページを参照。

信越トレイル、みちのく潮風トレイル、摩周・屈斜路トレイルのトピック

■信越トレイル

苗場山まで延伸して全長110kmとなった信越トレイルと、現在計画中のあまとみトレイル。

信越トレイルは、2021年9月に、苗場山まで延伸し、全長110kmのトレイルとなった。信越トレイルのハイキングシーズン終盤での開通ということもあり、歩くチャンスに恵まれなかった人も多かったかもしれない。そのぶん、今年はこの延伸区間を歩くハイカーが増えることだろう。

また、信越トレイルの東側には、現在あらたなトレイルが計画中である。それは、長野県と新潟県をまたぐ妙高戸隠連山国立公園にあり、斑尾山から戸隠、長野駅までを結ぶ86㎞のトレイル『あまとみトレイル』だ。

まだ開通の目処は立っていないものの、オープンしたとすれば、信越トレイルと合わせて約200kmのトレイルとなる。

信越、北信のエリアが、日本のロングトレイルのひとつの中心地として、そのカルチャーが息づいていく場所になるかもしれない。

■みちのく潮風トレイル

「うつくしま浜街道トレイル (仮)」の福島沿岸ルート。©︎Michinoku Trail Club

みちのく潮風トレイルは、2019年の全線開通以来、スルーハイキングするハイカーも徐々に増えつづけ、2021年も前年を上回るスルーハイカーが歩いた。

また現在、みちのく潮風トレイルの南側、福島県沿岸部に「うつくしま浜街道トレイル (仮)」の計画があり、福島浜通り地域の市町村が取り組みはじめている。

まだ暫定ルートだが、2020年、2021年と連続でモニターツアーが開催されるなど、今後の展開に注目が集まっている。

■摩周・屈斜路トレイル

仁伏半島の入口にある看板。

摩周・屈斜路トレイルは、屈斜路湖の南側にある仁伏半島の散策路が、正式ルートに加わった。

仁伏半島の散策路は、静かな森の道で、屈斜路湖畔の自然を堪能することができる。摩周・屈斜路トレイルにあらたな魅力が加わったので、今年歩こうと思っている人はぜひ立ち寄ってみるといいだろう。

What’s LONG DISTANCE HIKERS DAY?

過去最高の来場者でにぎわった今年の『LONG DISTANCE HIKERS DAY』。

日本のロング・ディスタンス・ハイキングのカルチャーを、ハイカー自らの手でつくっていく。そんな思いで2016年に立ち上げたイベントです。ロング・ディスタンス・トレイルを歩いたハイカーが、リアルな旅の体験を発信できる場。ロング・ディスタンス・ハイキングの旅の情報や知恵を交換できる場。旅のあとのライフスタイルについて語り合える場。そんなふうに、ロング・ディスタンス・ハイキングの旅を愛するハイカーにとって、最もリアルな人と情報が交流する場となればと思っています。

このイベントを立ち上げる前に、私たちは『LONG DISTANCE HIKING』(※)という書籍を出しました。この本は、ロング・ディスタンス・ハイキングのカルチャーとTIPSを詰め込んだ本。しかし書籍というフォーマットは、リアルタイムな情報の更新は不向きです。書籍とは別に、必ずリアルタイムで、ダイレクトな情報を届ける場が必要になると考えていました。それが、このイベントが生まれたきっかけのひとつでもあります。

数百km、数千kmにおよぶ歩き旅とは、どんな体験であり、どんな感覚を与えてくれるものなのか?映像や雑誌などの情報からだけでは感じられない、ハイカーの生の言葉で語られる旅の記憶や記録。またそのハイカー自身の人柄。そこには旅への憧れや臨場感を刺激してくれる、豊かでリアリティある情報が溢れています。

※『LONG DISTANCE HIKING』:TRAILSの出版レーベル第一弾として出版した書籍。Hiker’s Depot(ハイカーズデポ)長谷川晋氏による、自身の経験と数多くのロング・ディスタンス・ハイカーのリアルな声をもとに制作した、日本初のロング・ディスタンス・ハイキングにフォーカスした書籍。

TAGS:

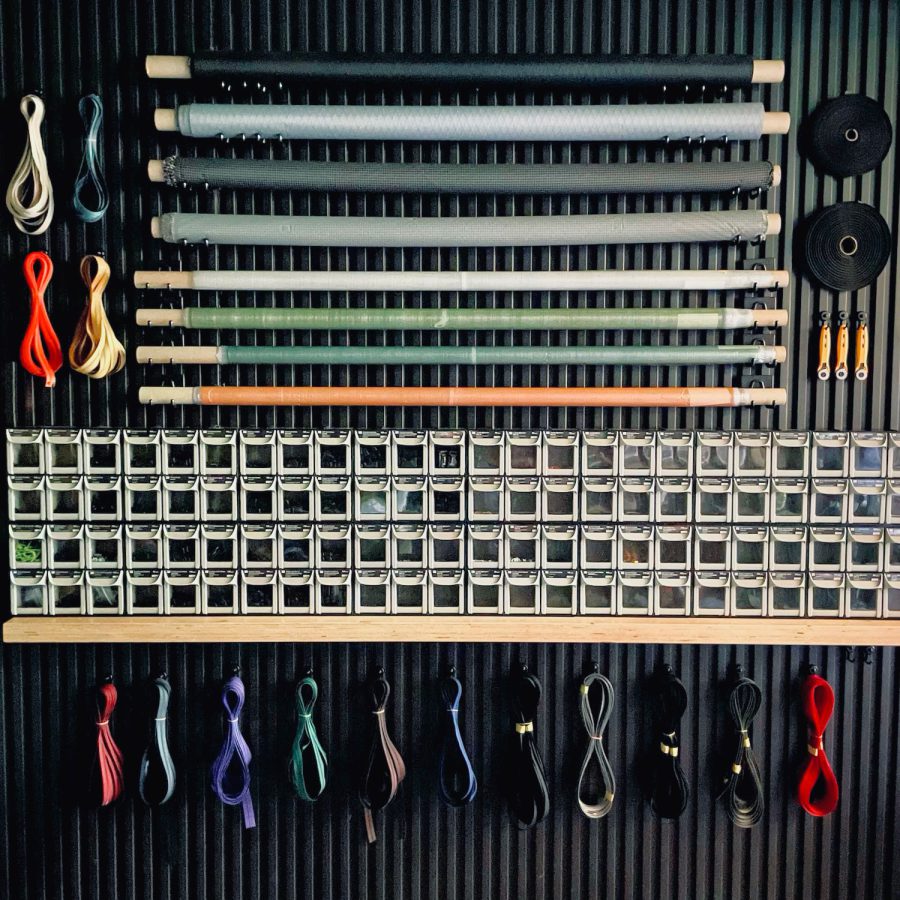

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  ZimmerBuilt | TailWater P…

ZimmerBuilt | TailWater P…  ZimmerBuilt | PocketWater…

ZimmerBuilt | PocketWater…  ZimmerBuilt | DeadDrift P…

ZimmerBuilt | DeadDrift P…  ZimmerBuilt | Arrowood Ch…

ZimmerBuilt | Arrowood Ch…  ZimmerBuilt | SplitShot C…

ZimmerBuilt | SplitShot C…  ZimmerBuilt | Darter Pack…

ZimmerBuilt | Darter Pack…  ZimmerBuilt | QuickDraw (…

ZimmerBuilt | QuickDraw (…  ZimmerBuilt | Strap Pack …

ZimmerBuilt | Strap Pack …