北海道・歴舟川 パックラフティング & 河原キャンプ 2 DAYS(後編) | パックラフト・アディクト #61

文:國分知貴 写真:國分知貴、成田大海、下村雄太 構成:TRAILS

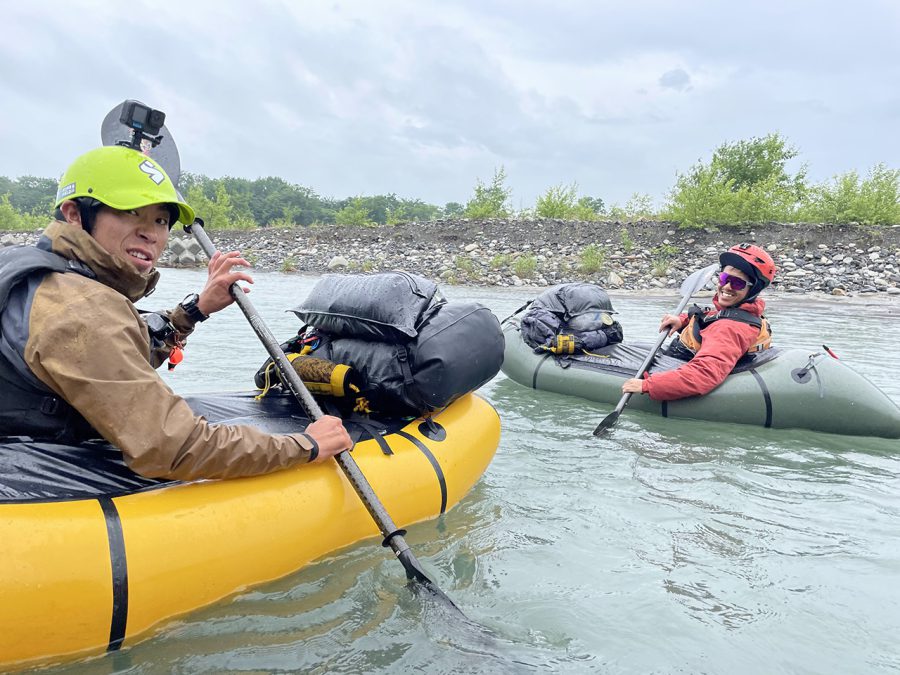

今回のパックラフト・アディクトで紹介するのは、北海道のなかでも指折りのリバーツーリングの名川である歴舟川 (れきふねがわ)。レポートをしてくれるのは、TRAILSのウェブマガジンで初登場となる、國分知貴くん (以下、國分くん) だ。今回の後編はダウンリバーの詳細をレポートする。

國分くんは北海道生まれ、北海道育ち (出身は中標津) で、小さい頃から北海道の大自然のなかで遊び続けてきた。今後、『パックラフト・アディクト』の連載においては、「北海道のパックラフターによる、北海道の川のパックラフティング・レポート」を、彼から届けていってもらう。

現在、國分くんは、屈斜路湖、釧路川源流部を拠点にカナディアンカヌーのガイドをしている。その一方で、パックラフトの旅の拡張性と自由度 (※1)に魅了され、パックラフトを使った、北海道でのあらたな川旅の形を模索している。

國分くん(写真左)と、今回の旅をともにしたユータくん(写真中央)、ウミくん(写真右)。みんな北海道民。

パックラフトについては、國分くんはまだアディクトになりたてのステージ。だからこそ感じられるパックラフトに対する初々しい感動や、UL (ウルトラライト)スタイルの試行錯誤も、彼には届けてもらおうと思っている。

ちなみにTRAILSと國分くんは、トレイルカルチャーを通じて出会った仲間。TRAILSと北根室ランチウェイ (※2) が登壇したイベントに、彼が遊びに来てくれたのが最初の出会いだった (2016年)。その後、摩周・屈斜路トレイル (※3) の計画段階から、ともに同トレイルのトレイルづくりに関する活動をする間柄となった。

では、國分くんによるレポート第一弾、北海道内・歴舟川のトリップ、その後編の記事をお楽しみください。

※1 パックラフトの旅の拡張性と自由度:パックラフトは、軽量でパッキングできる舟であるがゆえ、持ち運びがしやすく、またそれにより旅の自由度を広げてくれるのが特徴のひとつ。川旅においてもルート設計もより自由することができ、またハイキングやスキーなど他のアクティビティとの組み合わせも可能で、旅の自由度を拡張してくれる。

※2 北根室ランチウェイ: 中標津〜摩周湖〜美留和までの71.4kmのトレイル。北海道の「ランチ=牧場」のなかを通り、北海道らしい雄大な景色のなか歩くことができる。2020年10月より閉鎖中。

※3 摩周・屈斜路トレイル: 阿寒摩周国立公園内にある全長44kmのトレイル。「火山と森と湖の壮大なカルデラをたどる道」というコンセプトのとおり、摩周湖と屈斜路湖という2つのカルデラ湖を渡り歩き、火山がつくり出した独特の自然景観、温泉街や野湯、また古くからあるアイヌのコタン(集落)を通りながら歩くトレイル。

今回の歴舟川の行程。

スタート地点の坂下取水堰。

今回は、坂下取水堰をスタートし、太平洋への流れ込む河口までの約36kmを3日間で漕ぐプランを立てていた。結果的に、前日の上流部での雨による増水による流れで進みが早かったことと、近づいていた次の低気圧による影響を鑑み、2日間で河口まで下った。もともと2日間でも、無理なく下れる距離ではある。

最初のプランでは、大樹橋の近くで2日目にキャンプをし、旅の途中で町の居酒屋にも繰り出す予定であった。なお、当日の水位は、歴舟川 尾田の地点で、102.83m。前回にカナディアンで旅したときは、102.59mだった。水位計の数値上は、0.2m程の増水だが、体感的にはかなり増水しており、流れも勢いが上がっていた。歴舟川は雨天時は増水しやすい川。つまり、反対に渇水時には水の減り具合も激しく、川の上を相当歩くことになるらしい。そのため天気と水位は要チェックだ。

歴舟川の川地図。今回のスタート地点は、坂下浄水場付近にある坂下取水堰の左岸。ゴールは太平洋へと注ぐ歴舟川河口の左岸に上陸 (約36km)。1日目のキャンプ地は、カムイコタン公園キャンプ場より少し上流の河原 (約8.6km、所要約3時間)。2日目はここからゴールの河口まで(約27km、所要約7時間)。なお大樹町より2kmほど下流の場所は、増水時に落ち込みや瀬ができるので注意。歴舟橋手前あたりから川幅が広がり、雄大な流れになる。当日水位 尾田 102.83m。

パックラフトに乗って、旅のスタート。美しいゴルジュ帯を漕いでゆく。

スタート地点。山に囲まれた景色のなか漕ぎ始める。

あぁ自由だ。川に浮かんだこの感覚。衣食住を舟に乗せ、川を流れて海まで行くんだ。世間と見えない何かを切り離した浮遊感覚。この感覚はどんな舟だって変わらない。川旅の始まりだ。

しかし今回は更に特別そう感じた。パックラフトは、背中に担ごうと思えばいつでも担げるのだ。UL (ウルトラライト) のスタイルで、必要最低限のギアしかないから身軽だ。移動の自由度が違う。いつどこで切り上げても歩けばなんとかなるし、プラン変更の柔軟性も上がる。素晴らしい!自由感の上乗せがスゴいなパックラフトよ!こりゃ病みつきになりそうだ。

そして驚くのはその操作性。バウ (船首) に2泊分の荷物を括り付けていても、パドルを軽くひと漕ぎすると簡単に1回転する。ダウンリバーがほぼ初めてのユータくんも感覚的に操作することができていた (ユータくんは冬山やスキーはエキスパートだが川はまだビギナー)。

TRAILSから借りたアルパカラフトのクラシックなパックラフトで、川に浮かぶ。

しかしそれはいいことばかりではないと思っている。比較的簡単に操作できるということは、パックラフトには、川の特徴やリスクを理解せずとも「なんとなく」川下りできてしまう怖さがあるからだ。

潜むリスクを考慮して、自分のガイドのスキルをもとに、ユータくんにまずはレクチャーすることにした。川の上でコミュニケーションをとる際に必要なリバーサイン (※4)。川の流れの特徴や、フェリーグライド(※5)、エディキャッチ(※6)、ストリームイン(※7)などの基本的な技術。それからフリップ (転覆)して流された時の対処法などだ。

いずれもこのクラスの川を旅する上で、必要最低限の情報とスキルだ。30分ほどのレクチャーで、だいたい理解し、習得できてしまうユータくんの野外行動基礎スペックの高さには感服した。しかしそれもさることながら、操作性の高いパックラフトだからこそ、すぐに舟になじめるのだとも感じた。カヤックやカナディアンカヌーでは、こんなにすぐに操作できるようにはならない。

※4 リバーサイン: 川下りの最中に同行者と、主にジェスチャーとホイッスルを使ってコミュニケーションをとる手段。OK、ストップ、注意、方向の指示など、さまざまなサインがある。川の上は音が大きく、声が届かないことが多い。リバーガイドだけではなく、川遊ぶをする人全般に有益なコミュニケーション手段。

※5 フェリーグライド: 水の力を利用して、流れの中で左右に移動するテクニック。船首(バウ)を斜め上流に向け、ボートの底で流れを受け止めながらパドリングし、水の力を使って効果的に横方向にスライドする技術。

※6 エディキャッチ:岩などの障害物に流れがぶつかると、その下流には水がとどまり渦巻いている箇所が生まれる(エディ)。本流から抜け出てこのエディに入るテクニック。下流を観察したり、水上で休憩したり、上陸する際に必要な止まる技術。

※7 ストリームイン:エディから出て流れに乗ること。フェリーグライドの要領で上流方向に漕ぎ、ボートの底で流れを受け止めることができれば、速い流れに安定して合流、急加速ができる技術。

カナディアンカヌーでは避けがちな瀬にも、パックラフトなら突入できる。

僕とウミくんが、川下り経験の少ないユータくんを鼓舞し、サポートしていく。

「さぁ、あとはとにかく行ってみよう!何かあったら俺たちがなんとかするよ。」

「危なそうなところは都度スカウティングしつつ、カバーにも入ろう。いい波がたってるよ!そこ!真っ直ぐ突っ込んでいけ〜!」

久しぶりに波に突っ込んでいく感覚にアドレナリンがドバッと出る。カナディアンでの川旅の場合、水抜きの億劫さから突っ込みたい波もつい避ける傾向にあった。久しぶりのラフト感覚に気持ちが高ぶった。

スタート地点からしばらくすると現れる、素晴らしいゴルジュ帯。

さて、散々えらそうにレクチャーしておきながら、実はこのあとしょーもないシーンで僕がフリップ (転覆) をしたのは内緒の話。そしてスターン (船尾) のグラブループとロープ (※8)はあったほうがいいと痛感。今回のヴィンテージのパックラフトは、スターン側にロープを張っておらず、すぐに掴めないのが厄介だった。

こうしてゴルジュの中へ身も心も吸い込まれていった一行。瀬に入るたびに歓声があがる。気持ちがいいったらありゃしない!

※8 スターンのグラブループとロープ: フリップ(転覆)した際などににボートを掴みやすいように、スターン(船尾)側の2箇所のグラブループに (ない場合は追加をし)、ロープを通してセーフティラインを張ると、ダウンリバーでの安全性が向上する。

ゴルジュ帯の瀬を抜け、ひと休憩。

広い河原キャンプ地に到着。買いすぎたビールを流し込む。

2時間半程ダウンリバーを楽しんだところで早々にキャンプ地を探す。川キャンプにはいくつか条件がある。「1.明るいうちに余裕を持って到着すること。」「2.焚き火用の流木が豊富にあること。」「3.周囲に人の気配がないこと。」「4.ある程度の増水でも安全が確保できること。」この4つだ。

特例として、市街地を経由する場合は1〜3の条件は放棄して、町で繰り出すことを優先するのが僕のスタイル。今回の旅では、2泊目に、特例パターンの町に行ける場所でキャンプをする予定であった。

広い河原に各々野営の準備をする。

それからもう1つ「鮭の遡上がある支流が近くにないこと」。季節によってはこの条件も加える。彼らの餌場でキャンプなんて絶対に避けたいこと。なぜならヒグマのエサ場でキャンプなんて絶対に避けたいからだ。もちろんキャンプ地以外でも北海道の河川にヒグマのリスクは常時付き物、べアスプレーの携行は必須だ。出会った時どうするかの対策もそうだが、そもそも出会わないように情報を得て行動したい。

今回のキャンプ地の河原。

川のキャンプ地選びは一期一会と行ってもいい。「ここか?」「いや次のカーブの先によさそうな場所が?」とか言ってると、どんどん流されて決まらないのだ。必要条件を満たすのであれば、雰囲気と直感で即決。これに限る。「住めば都」。決めたキャンプ地を最高の場所だと信じ切るのだ。

ULがテーマだったにも関わらず我慢できず、しこたま持ってきてしまったビールたち。

キャンプ地が決まったら、皆黙々と作業を始める。濡れたギアを干し、テントを張り、調理用の水を浄水、焚き火用の流木を拾う。ちなみに流木は十分すぎるくらいに集めておく。酔っ払って気持ちよくなってからまた拾うのはゴメンだからね。

火が熾きたら、明るいうちに宴会スタート。ULスタイルを体験するという今回のルールに反して、買い込んだビールをプシュっと開ける。この日のメニューは、まずはローストポーク。出発前に調味料でマリネしておくと、味が染み込んで抜群に旨い。それに道の駅で買ったチーズの味噌漬け他いろいろ。酔っ払ってるので食事写真がないのはお察しのとおりだ。

豚肩ロースを、焚き火でじっくり火を通す。最高に旨い。

火を囲んで、飯を食い、酒を飲み、話をして、寝る。話の内容なんてたいして覚えてなくたっていい、ただそのシンプルで人間くさい行為が僕らは大好きだ。ゴロンと寝転がり夜空を仰げば星が降ってくる。パチパチと木が弾ける音と虫の声が子守唄となって、そのまま火の側で夢の中へ。火が消えるころ、寒さで目を覚ました奴からゴソゴソと片付けを済ませてシュラフへ潜りこんでいった。

いい気持ちに酔っ払って、焚き火のそばでゴロ寝するウミくん。

言わずもがなだが、キャンプ地ではゴミは絶対に残さない。あまった食料もジップロックなど使い、なるべく匂いが出ないようにする。ヒグマやキツネを寄せ付けてはならない。焚き火跡もできるだけ残さない。「Leave No Trace」は、野外行動の基本だ。

テンカラやったり、途中で町に上陸してラーメン食ったり、気ままに川を下っていく。

パックラフトは、最高の野外ベット!

2日目の朝、少々二日酔いの目を擦りつつ川の水で顔を洗う。初めてパックラフトをベットにして寝てみた。「野外でこんな極上な寝心地いいんですか?」というくらいにパックラフトの寝心地は最高だった。朝食後も二度寝してしまいなかなか準備が進まない。

眠気覚ましにテンカラ竿をちょいと一振り。歴舟川ではヤマメ、ニジマスなどが釣れる。この時期はサクラマスもいるが、もし釣れてしまっても必ずリリースしよう。北海道の河川でサクラマスを釣るのは違法だ。テンカラはシンプルかつ軽量な道具でパックラフトとの相性も良さそうだ。

ウミくんはパックラフトに乗りながらテンカラ竿を振ってみた。

次第に曇りがかってきた空。もともとの予定では、河口までにもう1泊する予定であった。しかし低気圧が接近していることや、増水気味で流れも早いことから、今日のうちに海までの約27kmを一気に下ろうと、みんなで判断した。天候状況やフィールドの状況に合わせて、臨機応変にプラン変更をするのも川旅の醍醐味であり必要なスキルだ。

2日目のダウンリバーのスタート。やや増水していて、ぐいぐいと進んでいく。

約3時間ほど漕ぎ、本日の行程(キャンプ地〜海まで約27km)の半分程下ったところで大樹橋 (たいきばし) に到着。時計を見ると11:30。

ちょうどランチタイム。僕らは橋の近くにある、大樹町の街に上陸することにした。立ち寄ったのは橋から5分ほどの場所にある中華屋「龍月」。

のれんをくぐるとすでにたくさんの人。定食から丼もの、麺類とメニュー豊富な昔ながらの町の人気店のようだ。僕らは、何やら気になる「ローメン」を全員注文。補給ついでにカレーライスも追加注文し、皆でシェア。額に流れる汗を拭いつつ「旨い!満腹!」。

大樹町の中華屋「龍月」で食べたローメン。あんかけラーメンのような感じで美味!身も心も温まる。

市街地を経由するルートの場合、素通りするのはナンセンス。小さな街にこそディープな魅力が詰まっているのだ。可能な限り寄り道して、町の魅力に触れるのが川旅の魅力とも言える。本当はこの町にハードスタックし、銭湯から居酒屋やスナック(小さな町はスナックに人も情報も集まるのだ)へと攻め込みたかったが、それはまた次回のお楽しみにとっておく。

ランチで大樹町の町に繰り出した後、再びパックラフトに乗り込み河口を目指す。

さて、話を川に戻そう。大樹橋を超えてもまだまだ瀬は続いていく。さすがは日高山脈水系。標高差があるので、川の流れはダラつくことなく海まで一気に流れている。晴れていれば、この辺りから背後を振り返ると雄大な山々とその稜線を望めるのだ。本当はその景色を、初川旅のユータくんに見せたかったのだが、この天気では仕方がない。

次第に雨風が強まってきた。低気圧が迫ってきているぞ。お腹いっぱい満たされた僕らは、時おり現れる大きな波にパックラフトと胃袋を揺らしながら、少し漕ぐスピードを早めながら下流域へと舟を進めた。

晴れていれば下流部からはこの景色。振り返ると雄大な日高山脈が望めるのだ。

山から川へ。川から海へ。歴舟川の旅のゴールは太平洋。

歴舟橋をこえると川幅はグンと広がる。河原も入れると幅100mを超える場所もある。下流域は増水の度にその様相を変えるのだろう、前回見た景色と大分変わっていた。

潮の香りが鼻を抜け、波の音がきこえてきた。太平洋はすぐそこだ。

河口が近づいてくると、雄大な流れになってくる。

ちなみに歴舟川は環境省の調査で「清流日本一」に何度もなっている。だがこの川の素晴らしさをそんなお堅い言葉でまとめたくはない。

何度漕いでもその美しさに魂を奪われる。山の奥、切り立ったゴルジュ帯の中を流れ、気持ちのよい瀬をこえるたび顔に飛沫を浴びる。下を覗けば思わず飲みたくなるほどの透明な水、川底の砂利にキラキラ光が差し込むその中をサクラマスが勢いよく泳ぐ。

中流域、振り返ると聳え立つ日高山脈。エゾシカの群れが川を横断していく。徐々に川幅が広り、雄大な景色が見渡せる。「ここはどこだ?」日本離れした雰囲気にどっぷりと浸るころ、潮の香りが鼻をぬけ、波の音が聞こえてくるのだ。

ゴールの歴舟川の河口に到着!

山から川へ、川から海へ、海から山へ、自然の偉大さと循環を全身で感じる。達成感に包まれる。あぁ、これだからやめられない。海辺でリパッキングし、パーキングポイントまで歩いたところで今回の川旅は終わり。

スタートポイントの車を回収したら一路帯広へ(車で約1時間)。この日の気温は17度、濡れると寒い!雨で冷え切った身体をモール温泉で温め、この日は各々宿をとり、充実感たっぷりで夜の帯広へと繰り出した。「歴舟川、最高だったね〜!乾杯!」

海辺でパックラフトをパッキングし直し、夜の打ち上げに帯広へと向かった。

TAGS:

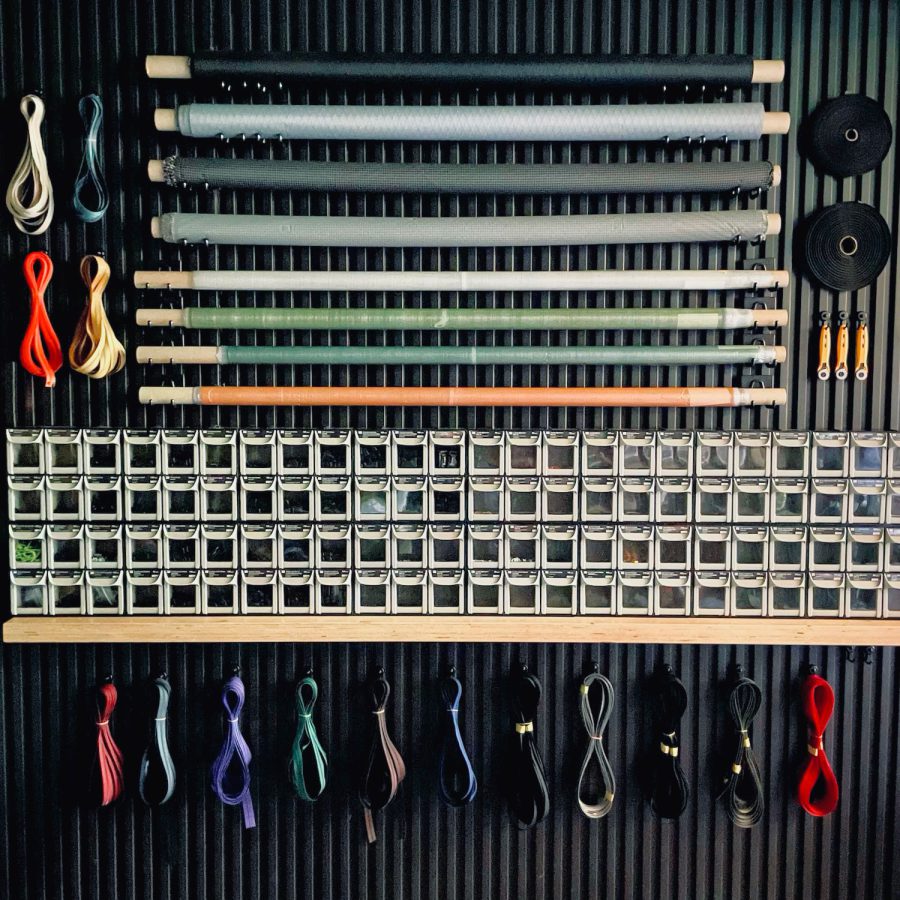

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  Tenkara USA | RHODO (ロード)

Tenkara USA | RHODO (ロード)  Tenkara USA | YAMA (ヤマ)

Tenkara USA | YAMA (ヤマ)  Tenkara USA | Rod Cases (…

Tenkara USA | Rod Cases (…  Tenkara USA | tenkara kit…

Tenkara USA | tenkara kit…  Tenkara USA | Forceps & …

Tenkara USA | Forceps & …  Tenkara USA | The Keeper …

Tenkara USA | The Keeper …  Tenkara USA | 12 Tenkara …

Tenkara USA | 12 Tenkara …  Tenkara USA | Tenkara Lev…

Tenkara USA | Tenkara Lev…