MYOGer NIGHT | メーカームーブメントの新たな系譜となるか。2020年代のMYOGerたちによる熱狂 (前編)

取材・文・写真・構成:TRAILS

2024年2月某日。TRAILS INNOVATION GARAGE (以下、GARAGE) にて、第1回「MYOGer NIGHT」が開催された。異様な熱気に包まれた、この夜の出来事をここに記録しておきたい。

もしかしたら今後10年、この日のことがMYOGカルチャーにおいて語り継がれることになるかもしれない。そう予感させるイベントであった。

経験があるMYOGerから始めたばかりのMYOGerまで入り混じった会場。各自が持ち寄った熱量のこもったMYOG (MAKE YOUR OWN GEAR) したギアたち。GARAGEに訪れるMYOGerたちから予感していた熱狂が、その場でカオスとなって新たな化学反応を起こしていた。その会場の空気は、新しいMYOGerのうねりが誕生しているのを感じさせるのに十分だった。

今回のMYOGer NIGHTのレポートは、前編・後編の全2回でお届けする。

今回の前編は「MYOGer NIGHTとは?」を中心に、後編では「参加者したMYOGerたちの体験談」を中心にレポートする。

なお、第2回のMYOGer NIGHTは、2024年9月末に開催を計画中。8月中旬~下旬には詳細日程等を告知する予定なので、お楽しみに!

第1回のMYOGer NIGHTに集まってくれたMYOGerたち。

What’s MYOGer NIGHT?

乾杯してMYOGer NIGHTのスタート!

ビール片手にワイワイとMYOGについて語り合うのがMYOGer NIGHTの大前提。そうです、MYOGerたちの飲み会なのです。

すでにMYOGをやっている人はもちろん、これからMYOGやりたい!という方もウェルカムなイベント。MYOGに興味があること、そしてトレイルで遊んでいること、それだけを共通項にした仲間が集まる場所だ。

MYOGしたギアがある人はそれを持参してもらい、当日は参加者で投票した「MYOG AWARD」も実施した。

どんなMYOGerたちが集まってくれるのかと、僕たちもそわそわしていたが、実際に蓋を開けてみれば、僕たちの想像を軽く超えた、熱量と個性を持ったMYOGerたちが集まってくれた。

当日は、それぞれが持参したMYOGのギアを紹介していくだけで、場がボルテージがぐんぐんと上がり、MYOGerたちの熱狂がカオスとなって新たな化学反応を起こしていた。気づけば、2時間を予定していたイベント時間も延長し、ずいぶんと遅い時間までみんなで盛り上がった。

参加者が持参したMYOGのギア。

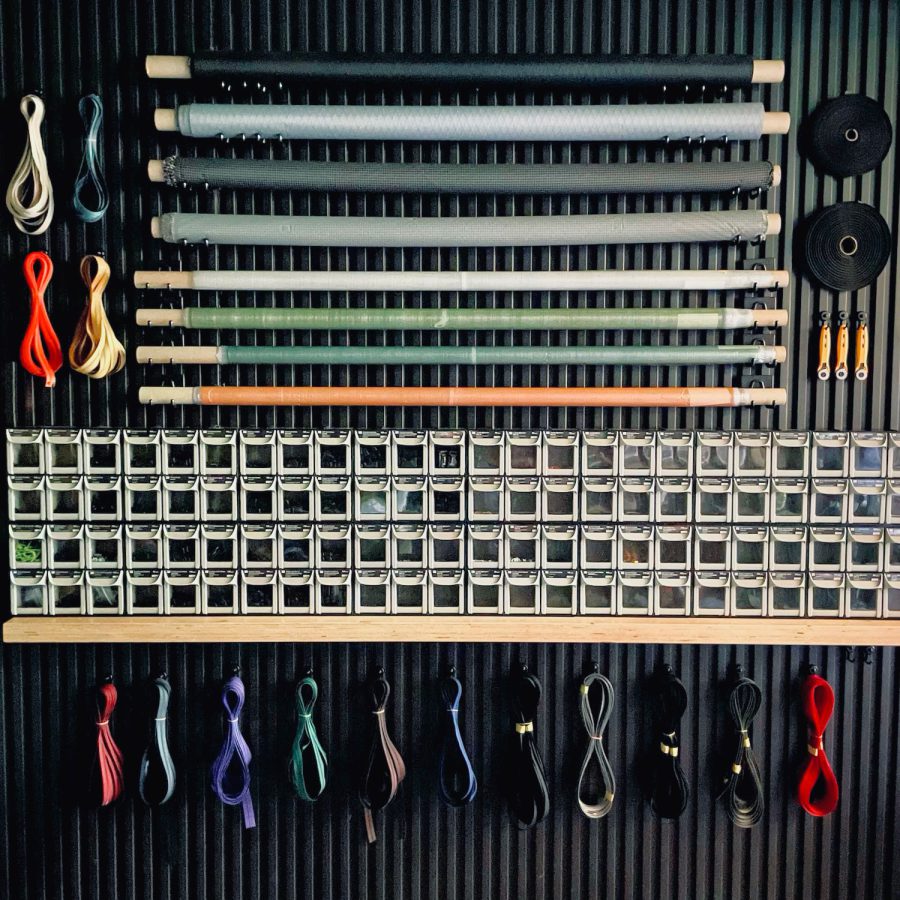

“自分の旅をハンドメイドするためのリアルな場”をコンセプトに、TRAILS INNOVATION GARAGE (GARAGE) をオープンしたのが2019年。オープンの年から、MYOGのSCHOOLも開催してきた。またアップデートも重ねて、販売しているMYOGマテリアルのラインナップも拡充してきた。

オープン以来、GARAGEにはハイカー、ランナー、パックラフターだけでなく、毎週のように高い熱量を持ったMYOGerたちが訪れる場となっていた。このMYOGerたちが持っている熱狂を、もっと盛り上げられる場をつくりたいという、GARAGEオープン時から持っていた計画を本格的に発動すべきタイミングが来ていると感じていた。そして、2024年。これまでGARAGEに遊びに来てくれているMYOGerたちを中心に、MYOGer NIGHTを開催することになった。

トレイルカルチャーにおける”MAKER MOVEMENT”

第三次産業革命にあたる製造業のパラダイムシフトが2000年代以降に起こっていることを捉え、それを「メーカーズムーブメント (メイカーズムーブメント)」という概念で定義した、クリス・アンダーソンによる『MAKERS 21世紀の産業革命が始まる』。(※1)。

MYOGer NIGHTを立ち上げた背景として、トレイルカルチャーにおける「メーカームーブメント (MAKER MOVEMET) 」とも言えるイノベイティブな熱狂を、一過性のものではなく長期的に成長していくカルチャーとして健全にブーストしたいという思いがあった。

そのためウェブマガジンでの発信やSCHOOLの開催にとどまらず、グラスルーツ的にMYOGer同士が同じグルーブを共有し、みんなで一緒にシーンを育てていくためのオープンソース的な環境づくりや、健全なMYOGカルチャーを維持するための啓蒙として、目指したい世界観の共有などを、直接的かつ双方向でコミュニケーションができる場が必要だと感じていた。

メーカームーブメントの象徴的な場所のひとつであった、デジタル工作機などが使えるスペース「Tech Shop」の風景。(https://www.researchgate.net/より)

メーカームーブメントとは、2000年代以降、インターネットや新しいテクノロジーの普及とともに、製造業全般に世界中で起きたイノベイティブな潮流だ。

大きな製造業が支配的だった世の中に、ITなど新しいテクノロジーの力とDIY精神により、世界中の「ガレージ」 (自宅の作業部屋・工作室) からインディペンデントで、イノベイティブな新しいメーカーが多く立ち上がった。

3Dプリンターやレーザーカッターのような新しいテクノロジーが個人でも使用可能になり、インターネットを通じてオープンにアイディアを交換し議論できる環境がつくられ、また素材の調達や製造・発注もインターネットにより個人でできるようになった。これらのことが契機で起きた世界的な「メーカー革命」だ。

トレイルカルチャーにおける世界的なULガレージメーカー (※2) の勃興も、大きくはこの世界的なメーカームーブメントの潮流のなかにあったと捉えることもできるだろう。

2013年のイベント「TRAILS in 妙高」では、勃興したばかりULガレージメーカーも多く集まった。

こと日本のULの世界では2000年代から2010年代に第一世代のULガレージメーカーが誕生した。この頃の日本のUL界隈では、IT関連などTech系企業で働くULハイカーたちや、何かしらイノベイティブなものづくりが好きな人たちが多くいたことは偶然ではないだろう。

実はTRAILSも、同時期に日本を代表するTech系企業の先鋭メンバーが主催するミートアップに参加するなど、当時のメーカームーブメントの熱狂を、肌身を持って体感していた。あるミートアップでは、TRAILSの2人用ULスリーピングバッグ「BUDDY BAG」について、「世界最軽量級と保温性の両立を目指した2人用寝袋」として、このプロダクトの開発ストーリーを英語でピッチするという機会もあった。

※1 クリス・アンダーソン『MAKERS 21世紀の産業革命が始まる』:著者は元・WIRED誌の編集長。21世紀の製造業のパラダイムシフトが、ウェブの世界で起こったツールの民主化により起こったことを捉え、それを「メイカーズ・ムーブメント」と名付け、その潮流に大きな影響を与えた著作。

※2 ガレージメーカー:マスプロダクション・メーカーとは異なり、個人や小規模の集団でDIYをベースに製造を行なうメーカー。ガレージ (自宅の作業部屋・工作室) で製作することに由来した名称。英語ではCottage manufactures (コテージ・マニュファクチュアラー) とも呼ばれる。

TRAILSが目指す”ULTRALIGHT GARAGE MAKER MOVEMENT”

MYOGer NIGHTを立ち上げたTRAILSの思い。

2020年代の現在は、新しいMYOGerやガレージメーカーが、当時とはまた違う形で広範に誕生している。2010年代と比べてインターネットを通じて得られる、MYOGのノウハウに関する情報量は爆発的に増え、それらの情報へのアクセスのハードルも大きく下がった。 またファブリックなどのMYOGマテリアルも、国内外を問わずECで調達しやすい環境が広がった。

TRAILSでも、ULギアをMYOGするための多くのマテリアルに直接触れた上で購入できる日本初の場所としてTRAILS INNOVATION GARAGEを運営し、SCHOOLではMYOGの哲学やノウハウを直接共有するオープンソース的な環境をつくっている。

MYOGer NIGHTにおけるルール。

そんな新しいMYOGerたちの場として立ち上げたMOYOGer NIGHT。TRAILSとしては、MYOGer NIGHTを通じて、MYOGの「楽しさ」を感じること、MYOGを「始める」機会をつくること、MYOGに関する「知恵を交換」することなどを提供できればと思っている。

またMYOGer NIGHTでは、楽しいバイブスを健全につくるために、「作り手をリスペクトする」、「何を考え、何を作るかは自由」、「MYOGer NIGHTで売買しない」、「とにかくMYOGを楽しむ」といったルールを設けた。これは、MYOGerと議論しながら柔軟にアップデートしていきたい。

MYOGer NIGHTでは、参加者たちがMYOGしたギアの思いやこだわりを語り合った。

What’s “MYOG”?

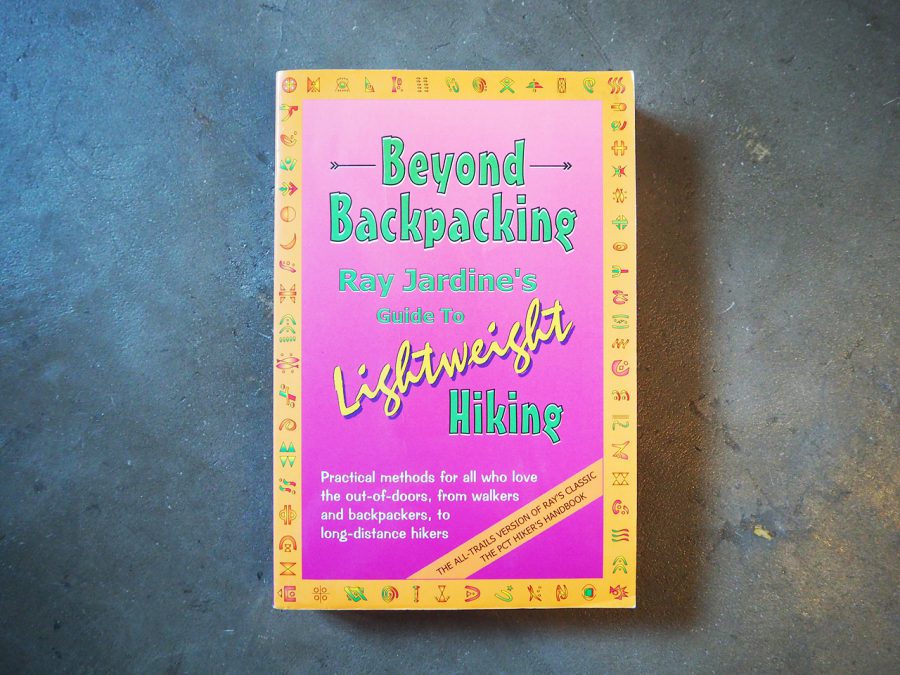

現在のMYOGとULの源流であるレイ・ジャーディンの著作。1992年に『PCT Hiker Handbook』を出版し、それが2000年に『Beyond Backpacking』、2008年に『Trail Life』に改題された。

そもそもMYOGとは何か?ということにも、改めて触れておきたい。

現代のMYOGのルーツには、ロング・ディスタンス・ハイキングがある。ロング・ディスタンス・ハイキングから、UL (ウルトラライト) とMYOGが生まれている。

現在のULは、1990年代にレイ・ジャーディンが自身のロング・ディスタンス・ハイキングの経験から提起した、思想と方法論をベースに進化してきた。彼独自の「レイ・ウェイ」という方法論、およびその方法論にもとづく「MAKE YOUR OWN GEAR (MYOG)」が、現在のULのルーツにある。

「レイ・ウェイ」のバックパック。(レイ・ジャーディンのウェブサイトより。https://www.rayjardine.com/ray-way/Backpack-Kit/index.php)

レイ・ジャーディンは、1980年代後半からロング・ディンスタンス・ハイキングに傾倒した。しかしその時代の既製品のギアは、アメリカの3大トレイル (※3) のように何千kmという距離を旅するには、単純に重すぎた。

そこでギアを自作し、既製品の余計なものをそぎ落とし、自分にとって本当に必要なもの (必要十分) は何かを徹底的に追求した。その「レイ・ウェイ」が現在のULとMYOGの源流となっている。

GVP gear (のちのGossamer Gear) のG4。型紙 (パターン) を公開しMYOGカルチャーにも貢献。

レイ・ウェイに見られるULのイノベイティブな方法論と実験精神は、その後、ULの黎明期、90年代に誕生したGOLITEとGVP gear (のちのGossamer Gear)、2000年代に誕生したMountain Laurel DesignsやZpacksなどのULガレージメーカーにも多大な影響を与えた。

UL界のレジェンドのグレン・ヴァン・ペスキ (GVP Gear創業者) は、G4というモデルを、誰もがMYOGできるようにその型紙を公開した。このようなオープンソース的なイノベイティブな動きも、MYOGやガレージメーカーのカルチャーをブーストするのに大きな役割を果たした。

アメリカのULガレージメーカーが集まるミニマリスト・パーティ (2013年、TRAILSも参加)。

日本でも2000年代後半〜2010年代に、アメリカのコアなULカルチャーにインスパイアされてMYOGを始めたハイカーたちが、第一世代のULガレージメーカーとして次々と誕生していた。その頃に誕生したのが、Locus Gear、山と道、Hariyama Productions、OGAWAND、Great Cossy Mountain、Wanderlust Equipment、Jindaiji Mountain Worksなどのメーカーだ。

MYOGとULのスタイルでアメリカをロング・ディスタンス・ハイキングした舟田靖章。

ハイカーでは、日本において「MYOG × UL × LONG DISTANCE HIKING」という組み合わせを実践した第一人者である、舟田靖章 (以下、舟田くん ※4) の存在が大きい。

舟田くんは、アメリカ3大トレイルすべてをスルーハイキングした、日本人初のトリプルクラウナー (※5) である。2009年〜2011年の間にトリプルクランを達成しているが、このときにバックパック、タープ、インサレーションウェアなどをMYOGして、そのギアを使って歩いている。多くのハイカーが、彼のスタイルや考え方を参照した。

※3 アメリカ三大トレイル:アパラチアン・トレイル(AT)、パシフィック・クレスト・トレイル(PCT)、コンチネンタル・ディバイド・トレイル(CDT)のこと。

※4 舟田靖章:日本人で、早期にMYOGとULのスタイルでアメリカのロングトレイルを歩いたハイカー。TRAILSの「LONG DISTANCE HIKER」でも登場している。 https://thetrailsmag.com/archives/33134

※5 トリプルクラウナー:トリプルクラウン (アメリカ3大トレイル – アパラチアン・トレイル、パシフィック・クレスト・トレイル、コンチネンタル・ディバイド・トレイル – のこと)をスルーハイキングしたハイカーを、トリプルクラウナーあるいはトリプルクラウンハイカーと呼ぶ。

新しい時代のMYOGerたち。

時代は下って2020年代の現在。ULは一般化し、インターネットの普及により、MYOGの世界においてもギアの制作やマテリアルの調達の敷居が下がり、MYOGerやガレージメーカーの裾野は広がった。

そのような現在のMYOGカルチャーをさらにブーストしたいという思いが、TRAILS INNOVATION GARAGEおよびMYOGer NIGHTの出発点のひとつにある。

MYOGのピュアで根源的な精神を宿した、新たなMYOGerやULガレージメーカーが、ここから現れることを期待したい。

第1回MYOGer NIGHTの光景。

今回のレポートではMYOGer NIHGTとは?という内容をお届けした。次回の後編では、「MYOGer NIGHT参加者の体験談」を通して、MYOGer NIGHTがどのようなイベントだったのかをレポートする。

TAGS:

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  ZimmerBuilt | TailWater P…

ZimmerBuilt | TailWater P…  ZimmerBuilt | PocketWater…

ZimmerBuilt | PocketWater…  ZimmerBuilt | DeadDrift P…

ZimmerBuilt | DeadDrift P…  ZimmerBuilt | Arrowood Ch…

ZimmerBuilt | Arrowood Ch…  ZimmerBuilt | SplitShot C…

ZimmerBuilt | SplitShot C…  ZimmerBuilt | Darter Pack…

ZimmerBuilt | Darter Pack…  ZimmerBuilt | QuickDraw (…

ZimmerBuilt | QuickDraw (…  ZimmerBuilt | Strap Pack …

ZimmerBuilt | Strap Pack …