フライフィッシング雑記 田中啓一 #10 持ち玉

文・写真・イラスト:田中啓一

What’s 『フライフィッシング雑記』 | フライフィッシャーであり、ハイカーであり、ファッションデザイナーである田中啓一さんによる、フライフィッシングにまつわるエッセイ。フライフィッシングは美しく、格調高く、ワイルドで、創意工夫の奥深さがあり、TRAILS読者とは親和性の高い個性あふれる遊びだと思う。釣り人はもちろん、釣りをしたことがない人も、田中さんが綴る魅惑的な言葉に運ばれて、フライフィッシングの深淵なる世界へ旅だっていただきたい。

持ち玉

ドライフライ (※1) は水面上に浮かせるフライ。その他のウエット (※2) 、ニンフ (※3) 、ストリーマー (※4) などは沈ませるフライ。というように旧来のフライは浮かせるのか沈ませるのか、役割がはっきり分かれていた。

伝統的なドライフライ

伝統的なドライフライは、フック (鉤) の後ろにテール (尻尾・尾状のもの) を施し、ハックル (フライから放射状に生える部分 ※5) はフックシャンク (鉤の軸の部分) に垂直に巻かれ、ハックルファイバー (ハックルの一本一本の毛のこと) の先端とテールがフライを水面高く保持する構造だ。水面上でのこの姿勢は、水面に触れていない部分が魚からは曖昧に見えて偽物とバレにくいとされてきた。しかし実際はメイフライ (カゲロウ) のダン (亜成虫) であっても意外と胴は水面に接しているし、スピナー (成虫) に至っては羽も胴も水面に張り付くようにして流れていることがわかり、よりリアルな姿勢を再現するパラシュートフライが開発された。これはハックルがフックシャンクと並行に巻かれるフライで、シャンクから垂直に立つウイングポスト (フライのウイングや目印などの役割 ※6) と呼ばれる部分にハックルを巻くことによって得られる。したがってフライのボディーは水面にぺったりと張り付いた姿勢をとる。

パラシュートフライ

パラシュートフライの利点は他にもあり、キャストの際フライが回転しにくい (リーダー とティペット(※7) が捩れ難い)。水面に落ちる際も垂直に立ったウイングポストがスタビライザーの役目を果たし、その名のごとく正しい姿勢を保ったまま落下する。ハックルが水平なので水面での姿勢が安定する。フックポイント (釣り鉤の先端) の前に邪魔するものが無いためフッキング率 (魚が鉤掛かりする確率) が高い (私個人の感想)、魚が食った際にスタンダードフライより弾かれにくい (これも私個人の感想) などの特徴が挙げられ、現在ではドライフライの代表的なパターンの一つになった。

ちなみに魚が食った際に弾かれるのは、ハックルに使われるコックハックル (雄鶏の羽) のファイバー (羽の毛の部分) が非常に張りがあり、物に当たった際にバネの役割をしてしまうからだ。水を吸収しにくく張りがある、水に浮きやすいという特徴が災いしてしまうのだ。

カディスフライ (水生昆虫のトビケラを模したフライ) によく使われるディアヘアー (シカの毛) も同じでかなりピンピンと張りがある素材である。ディアヘアーはまたヘアーの中心が中空構造になっていて浮力がある (個人的には、最初は良いが、一旦水を吸ってしまうとけっこう沈みやすいと思っている)。

またドライフライでは、魚の反応が悪い場合に、現場でハックルを間引いたり、ウイングやテールを切り落としたりすることもある。

そこで現れたのがCDC (cul de canard:鴨のお尻の意味) という鴨の尾に近い部分に表の羽に隠れるようにして生えている羽を浮力材として使うフライだ。鴨は尾脂腺という器官があり、CDCはその近くに生えているために油分を含んでいる。非常に軽く水を弾く上に柔らかいためにコックハックルのように弾かれることがない。ウイングやウイングポスト、ボディーの材料などとして使われるようになった。

またソフトハックルを使用したドライフライも注目を集めている。ヘンハックル (雌鶏の羽) をあえて使用したドライフライは旧来のフライにもあるのだが、その他にパートリッジ (ヤマウズラなどキジ科の鳥) など普通はウエットフライ用の羽を使ったりとバリエーションが増えた。フロータント (フライの浮力剤) の性能が向上したために水を吸収しやすいこれらの素材もドライフライに使えるようになた。利点はやはりファイバーの柔らかさだ。柔らかいが虫のレッグなどに近いはっきりとしたシルエットが得られる。より高い浮力を与えるために落ちにくいグリスなどを使用する人もいる。従来のフロータントより効果があるかはまだ私は検証できていない。

以前北海道でフローティングニンフのウイングをカットして沈めた話を書いたが、このフライは水生昆虫の羽化寸前の姿を模したフライだ。ボディーは沈んでいるがウイングポストは浮いているというドライとニンフの中間的な存在だ。ポストには浮力の強いCDCや化繊のファイバーを使うことが多い。

マッチ・ザ・ハッチ (※8) の研究中に水生昆虫のあらゆるステージを細かく観察していて、この水面にぶら下がるように流れる個体が多く捕食されている場面に出くわして誕生したフライだと推測する。この状態はなにも水生昆虫に限らず陸生昆虫が溺れながら流れる状態にも似せることができる。

フローティングニンフは時に絶大な効果を発揮することがある。ライズがあるのに魚がドライフライには一切見向きもしない時にフローティングニンフに助けられた経験が幾度もあった。

山女魚のライズを観察しているとドライフライよりフローティングニンフの方を安心して捕食する傾向があると思う。

先に述べたソフトハックルのドライフライはやや沈みやすい傾向にあるが、沈んでもおおよその位置を把握していればアタリは水面に現れることが多い。

以前に書いたテンカラ毛鉤も同様で、最初は浮いて流れていた毛鉤がそのうち沈んでもそのまま使える。つまり一つの毛鉤でドライフライ的な使い方もウエットフライ的な使い方も可能なわけだ。

あえて動かすフライといえば、従来はウエットフライ、ニンフ、ストリーマーなど、全て沈むフライだった。流れの中でターンさせたり、ラインを細かく引いてアクションを与えることが多い。

それに対してドライフライは、ドラグを避けてナチュラルドリフト (※9) すべきというのが一般的なセオリーで、初心者はまずそれを教え込まれる。

しかし例外もある。

それはトビケラを模したフライを使う場合だ。つまりカディスフライ。先に述べたディアヘアカディスが代表的だが、トビケラは産卵のために水面を泳ぐ習性がある。なので場合によっては人為的に水面を走らせて魚を誘う釣りが有効だ。この釣り方をスケーティング又はフラッタリングと言う。下流にキャストし、ロッドを高く持ち上げてロッドを細かく振るわせて水面を滑らせたり踊らせたりする。

この釣法は夕方に有効なことが多く、実際に夕方にヒゲナガカワトビケラが活発に飛び回る様を見た方も多いのではないか。

唯一の欠点はフッキング率が低いことだが、アグレッシブなスプラッシュライズは非常にエキサイティングだ。

この水面のフライを動かすテクニックは、実は大昔にもあった。ディッピングというテクニックで、トンボが産卵をするようにフライを水面に浸けたり離したりする方法である。竿を持って川の両岸に立つ2人の釣り人の間に糸が張られ、その真ん中からさらに垂直に垂らされた糸の先にフライが結ばれている。それを2人でチョンチョンとやるわけだ。その様子を描いた古い絵を見たことがある。私は笑ってしまったが、まあ釣り人の「釣りたい一心」は時にコミカルである。

TRAILSの読者は、釣りといえば源流の岩魚釣りという人がけっこういらっしゃると思う。その場合はたいていドライフライ一本で事足りることが多いし、何よりULは物をなるべく持たないことが信条だ。

そんな方々でも川で滝や堰堤に出会すことは少なくないだろう。そこでもしドライに反応が無かった場合、ハックルウエットフライを落下する流れに直接キャストしてフライを強制的に深く沈ませ、竿先でアクションをつけながら引いてくると効くことがある。テンカラでは普通にやるテクニックだが、フライの人はあまりやらない。ハックルウエットフライ2、3本なら0.2gにも満たないだろう。

プロ野球のピッチャーでストレート一本で勝負する選手がほとんどいないように、フライフィッシングでも持ち玉が少ないと、いざと言う時にチャンスを逃す。

ここに書いたのはその内のごく一部だ。

皆さんもいろいろ試してして、フライフィッシングをより深く楽しんでもらいたい。

※1 ドライフライ (dry fly):水面に浮かせて使うフライ。カゲロウ、トビケラ、カワゲラ、ユスリカなどの水生昆虫の成虫および亜成虫を模したものやアブ、ブヨ、ハエ、バッタ、コオロギ、甲虫類、毛虫、クモ、セミなどの、水に落ちて流れる陸生昆虫を模したものなどがある。また、特に何に似せたわけでもないファンシーフライもある。

※2 ウエットフライ (Wet fly):湿式毛針。主に水中に沈ませて釣るフライ。水面直下から中層まで探ることが多い。水生昆虫が羽化のために水面に浮上する様子を模したものが多い。それに限らず、何も模さずに釣り人が感性の赴くままに創作したファンシーウエットフライもある。ファンシーフライは、ウエットフライに限らず、ドライフライや、ストリーマーなど、あらゆるフライに存在する。

※3 ニンフフライ (nimph fly):カゲロウ、トビケラ、カワゲラ、ユスリカなどの水生昆虫の幼虫を、模したフライ。主に水面下に沈めて使うが、より沈下を促進するためにボディーにウエイトを巻き込んだ、ウエイテッドニンフ、ヘッドに金属ビーズを、あしらって、沈下効果およびアピール力を付加したビーズヘッドニンフ、フライの一部を水面に浮かせるフローティングニンフなどのバリエーションがある。

※4 ストリーマー (Streamer):小魚や泳ぐタイプのヒルなどを模したフライ。大抵はウエットやドライに比べて大型である。

※5 ハックル:フライから放射状に生える部分。テンカラでは蓑毛という。又はハックルにする素材である鳥の羽そのものを指す。

※6 ウイングポスト:フライのウイングや目印として、又ハックルを巻く土台としての役割がある。カーフテール、ポリエステルファイバー、CDCなどの素材が使用される。

※7 リーダーとティペット:リーダーは、フライラインの先に結ばれるテーパーのかかった透明なライン。ティペットは、リーダーの先にさらに結ばれる太さが均一な透明なライン。この先にフライが結ばれる。新品のリーダーであれば、その先に直接フライを結ぶことはできるが、フライを交換するうちに太い部分が出てきてしまうために、リーダーごと交換することになる。それではかなり不効率、不経済、かつドラグ回避にも不利なため、通常リーダーの先にはティペットを適切な長さで結んでおく。ラインが切れたり短くなったらティペットだけ交換すれば済む。

※8 マッチ・ザ・ハッチ:フライフィッシングにおいて、その時間その場所でハッチ (羽化) していたり、魚に捕食されている虫の種類を特定し、それに最も近い大きさ、色、形で巻かれたフライを使って釣りをすること。

※9 ナチュラルドリフト:フライが自然と流れること。対して、ラインなどに引っ張られて水面を滑るなど不自然な動きをしてしまうことをドラグがかかるという。

TAGS:

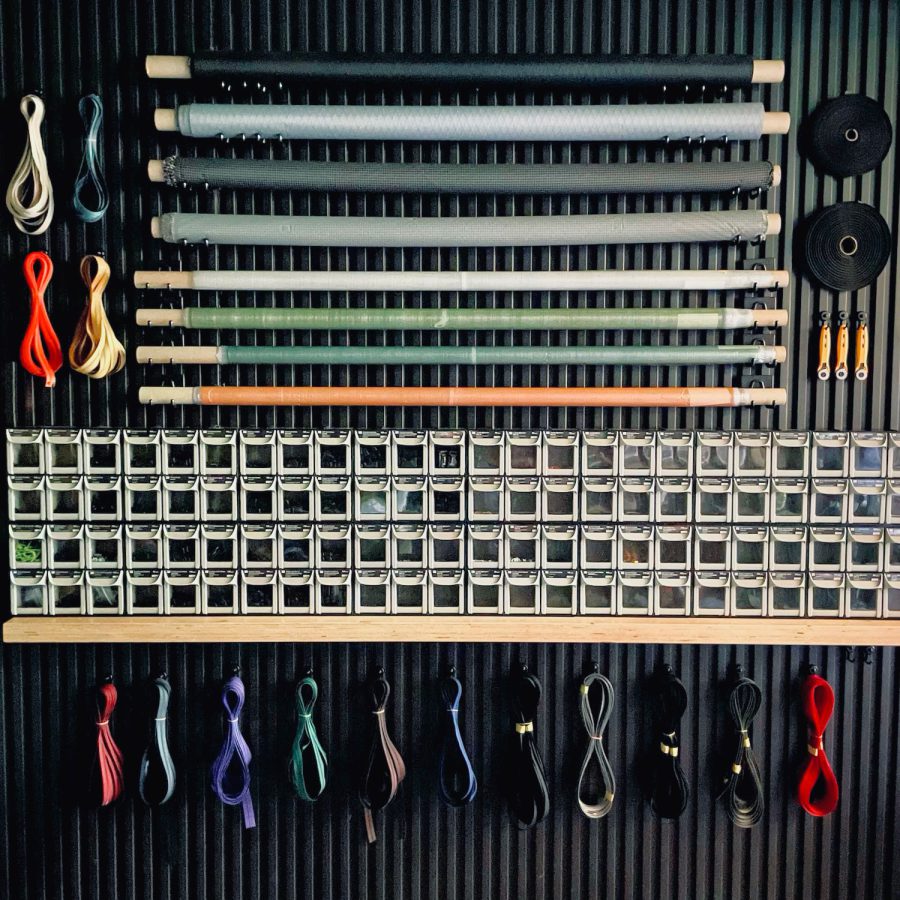

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  ZimmerBuilt | TailWater P…

ZimmerBuilt | TailWater P…  ZimmerBuilt | PocketWater…

ZimmerBuilt | PocketWater…  ZimmerBuilt | DeadDrift P…

ZimmerBuilt | DeadDrift P…  ZimmerBuilt | Arrowood Ch…

ZimmerBuilt | Arrowood Ch…  ZimmerBuilt | SplitShot C…

ZimmerBuilt | SplitShot C…  ZimmerBuilt | Darter Pack…

ZimmerBuilt | Darter Pack…  ZimmerBuilt | QuickDraw (…

ZimmerBuilt | QuickDraw (…  ZimmerBuilt | Strap Pack …

ZimmerBuilt | Strap Pack …