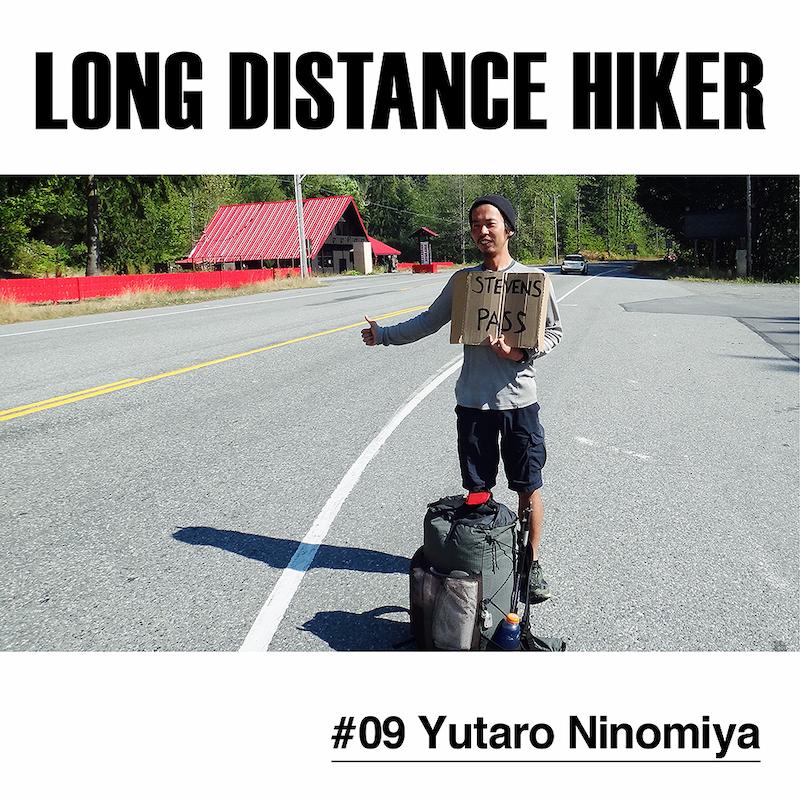

私的ロング・ディスタンス・ハイキング考 | #02 PCTの始まりと気まぐれハイカーNatty

文・写真:根津貴央 構成:TRAILS

TRAILS – HIKING FELLOWの根津貴央による新連載。根津がアメリカのPCT (※1) をきっかけに傾倒したロング・ディスタンス・ハイキング。その後、アメリカの他のロングトレイルも歩き、さらにGHT (グレート・ヒマラヤ・トレイル※2) をきっかけにライフワークとなるネパールのロング・ディスタンス・ハイキングを志向するようになる。

その根津の私的なロング・ディスタンス・ハイキングについての、考え方の遍歴と今を綴っていく連載。

前回の第1回では、当時サラリーマンだった根津が、ロング・ディスタンス・ハイキングをしようと思ったきっかけを語ってもらった (第1回の記事はコチラ)。

今回の第2回目は、2012年に最初の旅であるPCTを歩き始めたときのエピソード。

目標や達成から距離を置きたかったという根津が、実際にPCTの旅のなかで、その楽しさをどのように感じたのか?

気まぐれなハイカーNatty (ナッティ) との出会いから、根津のロング・ディスタンス・ハイキングに対する私的な考えの一端を語る。

※1 PCT:Pacific Crest Trail (パシフィック・クレスト・トレイル)。メキシコ国境からカリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州を経てカナダ国境まで、アメリカ西海岸を縦断する2,650mile (4,265㎞) のロングトレイル。アメリカ3大トレイルのひとつ。

※2 GHT (グレート・ヒマラヤ・トレイル):ヒマラヤ山脈を貫くロングトレイルで、アッパー・ルート(山岳ルート)とロワー・ルート(丘陵ルート)の2本で構成。全長は、前者が約1,700km(標高3,000〜6,000m超)、後者が約1,500km(標高1,000〜4,000m超)。

疲労と痛みをかかえても、毎日がたのしかった。

2012年4月26日、僕はPCTを南端から歩きはじめた。

はじめての海外ロングトレイル。どんな考えを持ち、どう一日一日を過ごしながら数カ月も歩きつづければいいのか、さっぱりわからなかった。

日本での登山およびハイキングの経験をたよりに歩くほかはない。とりあえず日々、野営をしながら補給のために4〜5日おきに町におりる、を繰り返した。

こんなに長い期間歩くのもはじめてだったし、灼熱の砂漠地帯を歩くのもはじめてだった。水場も少なかったから、水も4〜5Lくらい担いでいた。だから1週間歩いただけで、かなりの疲労を感じていたし、10日目くらいには足の裏の皮がむけ、疲れにくわえて痛みもやってきた。

ラクじゃない。でも、たかがそれくらい、だった。過去の経験から、自分の身体的、精神的負荷の限界値はわかっている。その限界値にくらべれば、60〜70%ほどの体感値だった。

大学時代の部活で味わったハードな練習、前職で経験した一人前のコピーライターになるまでの過酷な修行、徹夜を繰り返した日々。それにくらべたら、たかがしれていた。

しかも今回がこれまでの経験となにより異なるのは、決定権が自分にあることだった。先輩、上司、会社、クライアントなど、他者の意向はいっさいなく (たとえあったとしても遠慮なく無視できる)、すべては自分次第。これほど自由でストレスのない状況なんて、ほかにあるだろうか。日常生活ではほとんどない。

そもそもこれは仕事でもなければ冒険でも探検でもなく、ただの個人的な遊びなのだ。大好きな自然の中を、好き勝手に歩いているだけである。だから僕は、多少のしんどさはあれど、毎日がたのしくてしかたがなかった。

アメリカ人ハイカーとモーテルで酒盛り。

ただ、歩きはじめてからしばらくは、日々のルーティーンをつづけることに精一杯で、心のゆとりみたいなものはなかった。すこし余裕が生まれたのは、3週間くらいたったころだった。

そのタイミングで、アメリカ人を中心とした他のハイカーとも積極的に話すようになった。同じスルーハイカー同士、仲間意識はあったし、いろいろ話してみたいという好奇心は前々からあった。そして、最初に仲良くなったハイカーのひとりが、Natty (ナッテイ) だった。

Nattyはカリフォルニア在住のアメリカ人ハイカー。どんなヤツかっていうと、ゴリゴリのハイカーでもヒッピーでもなく、いたって普通の男だ。ただ、カタコトの英語しかしゃべれない僕とも面倒くさがらず会話をたのしんでくれる優しいヤツでもあった。もうひとつ付け加えるなら、超テキトー。そこが僕と合ったのかもしれない。

数日一緒に歩き、ビッグ・ベア・シティというトレイルタウンに補給のためにおりる日が来た。ハイカーとしゃべるのは楽しいのだが、慣れない英語 (中学英語を思い出しながらなんとかやりとりしていた) での会話はけっこう疲れる。

この町ではひとり静かにモーテルに泊まろうかと思っていた矢先に、Nattyがこう言ってきた。「部屋を3人でシェアしようぜ」。

どうしようか……。いや、オレはひとりで泊まるよ! と断ることは簡単だ。でも今回は、Nattyにくわえて、Spiderという70代のベテランハイカーも一緒だった。この3人で泊まるのは、もう二度とないかもしれない。そんなことを思って誘いに乗ってみることにした。

その夜、3人でどんな話をしたかはまったく記憶にない。でも、ビールをしこたま買ってきて、明るいうちからビールを飲みまくっていたことは覚えている。そして、いつの間にか眠りについてしまった。

その後しばらくNattyと一緒に歩くことになった。合意があったわけではなく、ただなんとなくの流れである。一緒とはいえ、つねにふたりで歩くわけではなく、それぞれのペースで歩きつつ、休憩スポットやテント場などで落ち合う、という感じだ。

1日で35km歩く、という無謀な誘いに乗っかる。

とある日の朝、彼が言った。「TAKA、今日はホット・スプリングまで行こうぜ!」。

彼の誘いはいつだって唐突で、かつ躊躇をともなうもの (ただの彼の思いつきだからだ) ばかりだった。でも僕は、それが彼のユニークなところだと思っていたし、自分では思いつかないことを言いだしてくるのをおもしろくも感じていた。

もちろん今回もビミョーだった。というのも、ホット・スプリング (正しくは、ディープ・クリーク・ホット・スプリングス。アメリカ版の温泉) は、ここから22mile (約35km) 先の地点。この暑さのなかでこの距離はかなりタフだ。Nattyの身体能力を考えても (まったくもって強い男ではない)、歩けるのかかなり怪しい。しかも、僕自身ホット・スプリングにはあまり興味を抱いておらず、立ち寄ることすら考えていなった。

しぶっている僕を見たNattyはさらにプッシュしてきた。「日本の温泉がここにあるんだぜ。行こうよ!」

ぜんぜん響かなかったが、まあこんな誘いがなければアメリカのホット・スプリングに入る機会もないだろう。「オーケイ、ナッティ。じゃあ、行こう」と僕は答えた。

納得して歩きはじめたものの、やっぱり暑い。すごく暑い。とことん暑い。これが35kmつづくと思うとゾッとする。断ればよかったかなぁと思ったのは、一度や二度ではない。

ただ、暑いのは今日に限った話ではないし、毎日のこと。そして僕は日本にはないこの砂漠地帯を歩くのが好きだった。これといった絶景があるわけでもないし、花や緑があるわけでもない。なんにもない感じが、いい意味で気が散らなくて心地よかった。

歩くほどに調子があがってきた。ドーパミンがあふれ出ているのか、まるでハイカーズハイのごとく軽快に歩みを進めていた。

いっぽうNattyは、意気揚々とした朝の顔とは打って変わってお疲れモード。足どりは重いし、休憩ばかりとっていた。もはや驚くことでもない。これが気分屋のNattyだ。

ようやくホット・スプリングまであと2〜3kmの地点に来た。「あぁ疲れた。もう無理!」とNattyが言い出した。こういうのは真に受けないのがよし。はいはいと思いながら軽く受け流し、もうちょいだから行くぞ行くぞー! と尻をたたいて歩きつづけた。

人生初、アメリカ版の温泉に浸かる。

そして、ついに念願の (Nattyだけだが) ホット・スプリングにたどり着いた。

僕にとっては人生初のアメリカのホット・スプリング。Nattyはすぐさまシャツを脱ぎ捨てて水に浸かる。至福の表情だった。そんなに最高なのかよと、ちょっとドキドキしつつ、自分も半裸になって入ってみた。

感想はというと、日本の温泉を知る僕からすると、ぬるま湯の水たまりに浸かる感じでしかなかった。汚い水に汚いハイカーが入るのでさらに汚くなる。僕には良さがわからず、端っこのほうであぁ一日疲れたなぁと思いながらまどろんでいた。

Nattyと出会い、彼に誘われてモーテルをシェアし、1日に35kmも歩き、ホット・スプリングに入る。なにか特別なことが起こったわけでない。ただそれだけのエピソードである。

ここに、ロングトレイルの魅力がつまっているわけでもなければ、ロング・ディスタンス・ハイキングのTIPSがあるわけでもなければ、学ぶべき教訓があるわけでもない。

ただ、こんな些細な出来事が、いまでもふと思い出されるのだ。

Editor’s Note

根津さんにとって初めてのロング・ディスタンス・ハイキングであった、2012年のPCTの旅。その出だしで出会ったNattyというハイカー。PCTの旅はまさに最高のスタート。

根津さんはよく言っていた。「ロング・ディスタンス・ハイキングは、あくまで遊び。仕事じゃないから、『ゴール』を目指すこととか、『達成』という考え方を、ロング・ディスタンス・ハイキングの中に持ち込みたくないんだよね」と。

根津さんがロング・ディスタンス・ハイキングに、冒険的なものや、過剰な意味づけをこばむようなスタンスは、もしかしたらNattyのようなハイカーとの個人的な出会いからも形成されているのかもしれないと、感じさせる。

もちろんロング・ディスタンス・ハイキングのなかに「ゴール」や「達成」を持ち込むことだって、自由。それらを持ち込むことによって、自分らしい旅を味わいつくしているハイカーにも何人も出会ってきた。すべてハイカーが決めればよいと思う。「HIKE YOUR OWN HIKE」。

TRAILS編集長 佐井 聡

TAGS:

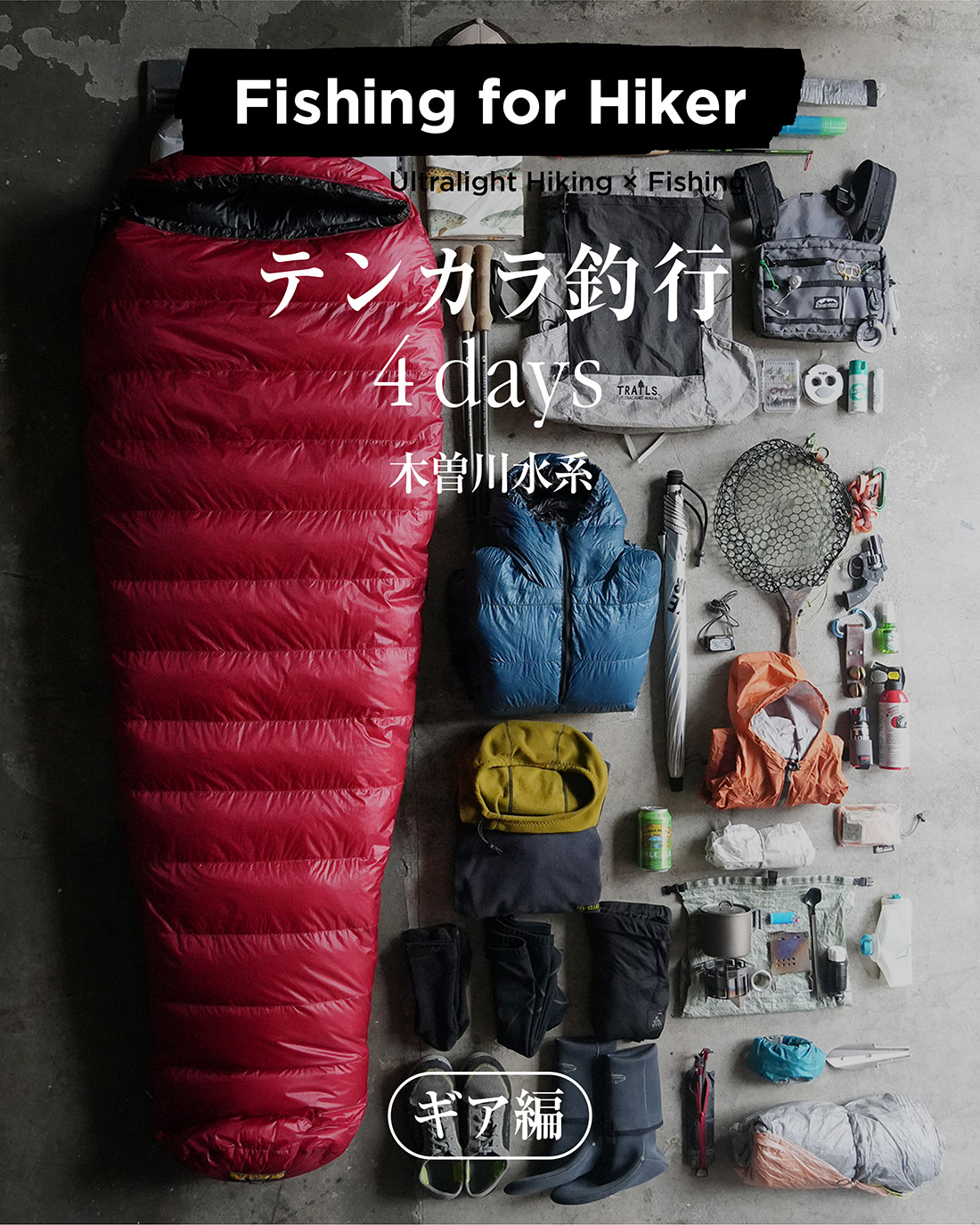

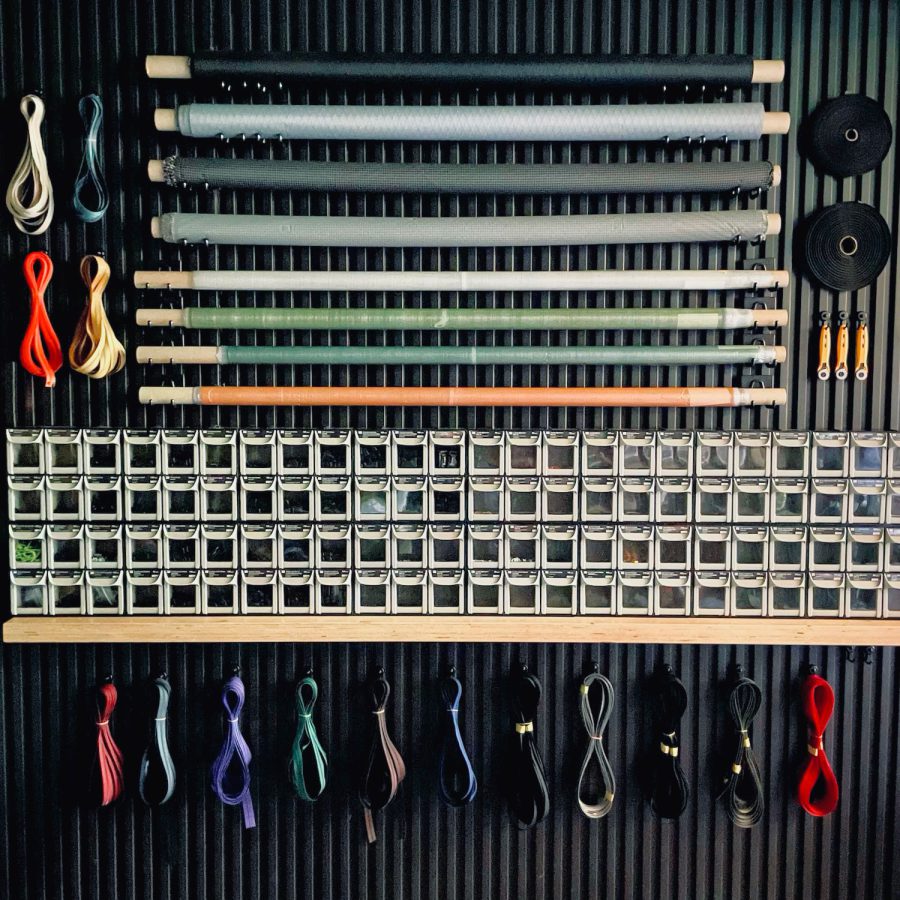

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  ZimmerBuilt | TailWater P…

ZimmerBuilt | TailWater P…  ZimmerBuilt | PocketWater…

ZimmerBuilt | PocketWater…  ZimmerBuilt | DeadDrift P…

ZimmerBuilt | DeadDrift P…  ZimmerBuilt | Arrowood Ch…

ZimmerBuilt | Arrowood Ch…  ZimmerBuilt | SplitShot C…

ZimmerBuilt | SplitShot C…  ZimmerBuilt | Darter Pack…

ZimmerBuilt | Darter Pack…  ZimmerBuilt | QuickDraw (…

ZimmerBuilt | QuickDraw (…  ZimmerBuilt | Strap Pack …

ZimmerBuilt | Strap Pack …