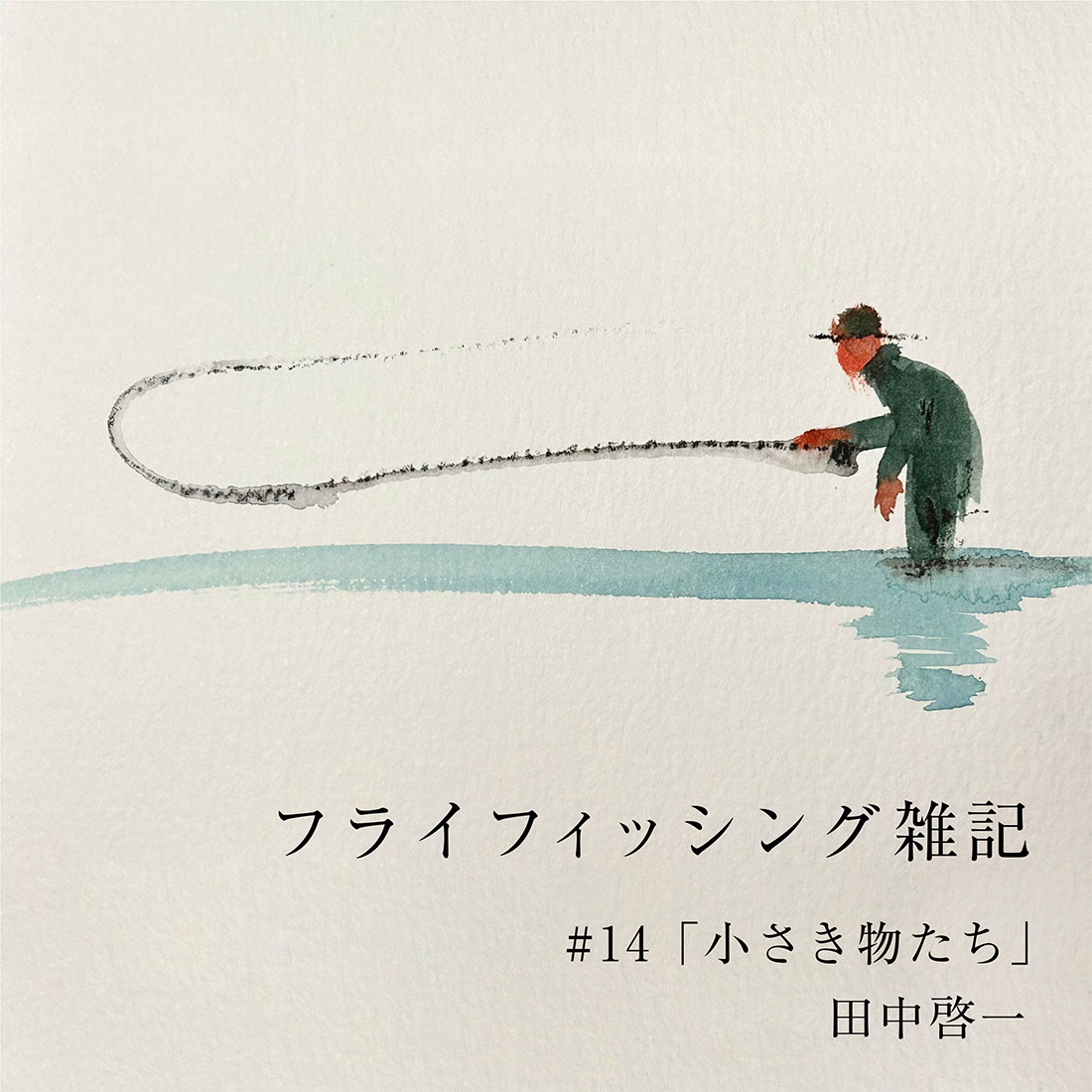

フライフィッシング雑記 田中啓一 #14 小さき物たち

文・写真・イラスト:田中啓一

What’s 『フライフィッシング雑記』 | フライフィッシャーであり、ハイカーであり、ファッションデザイナーである田中啓一さんによる、フライフィッシングにまつわるエッセイ。フライフィッシングは美しく、格調高く、ワイルドで、創意工夫の奥深さがあり、TRAILS読者とは親和性の高い個性あふれる遊びだと思う。釣り人はもちろん、釣りをしたことがない人も、田中さんが綴る魅惑的な言葉に運ばれて、フライフィッシングの深淵なる世界へ旅だっていただきたい。

小さき物たち

以前、青山にあった現代美術を扱うギャラリーで「掌」と題した展示があった。掌と書いて「たなごころ」と読む。この展示は、ギャラリー所属作家の小品を集めたもので、手のひらにすっぽりとおさまるような作品が並んでいたと記憶している。

たなごころとは、漢字を見ても明らかなように、手のひらのことだ。これは古語で、「た」は「手」「な」は「の」だ。つまり手の心という意味になる。

ではなぜ手のひらではなく、敢えてたなごころだったのだろうか。

たなごころは、単に手のひらの意味を超えて、手の温もりや、人の想いという抽象概念にまで意味が広がる言葉である。

ここからは私の勝手な憶測だが、この展示を掌としたのは、手のひらに載るような小さな作品群という意味だけではなく、その作品を作り上げた作家たちの手、つまり技巧、さらに内容の充実を意味しているのではないだろうか。そのような作家の掌から鑑賞者への掌へという深い意味を感じ取った。

実は、このギャラリーのオーナーは実家が茶道具を主に扱う骨董商だと言う。それを知って、私はこのテーマが妙に腑に落ちた。

茶道具というものは、単なる器や道具としての機能を超えた存在だ。歴史的価値の高いものも多い。また古い茶碗の中には、庶民の雑器だったものが茶碗に見立てられ、高名な茶人を渡り歩いた挙句、非常に高い骨董価値を得た物さえある。

茶碗は掌で包み込むように持って鑑賞する。外見だけにとどまらず、器なので掌に収まる感触も大切な要素であることだろう。また作者の掌が自らの掌を通して伝わってくるような奥深い世界をも想像させる。

このように小さいが中身が充実していて鑑賞に耐えるに充分なものは、美術品や骨董に限らず、実は身の回りにいくつもある。

例えば我々が日頃手にするULハイキングの道具だ。特に調理器具とカトラリーだ。マグカップにアルスト、五徳、ウインドスクリーンがすっぽり収まると少し嬉しくなった経験はULハイカーなら誰しも一度はあるだろう。

荷物を1グラムでも軽くしようと思い立ったどこかのハイカーが、飲料のアルミ缶を使ってアルストを作ることを思いついた。飲み終わったアルミ缶を見てアルストを思いつくなど、大昔の朝鮮の庶民が使っていた飯茶碗を茶事の器に見立てた古の茶人の眼につながらないだろうか。

私がコーラのアルミ缶を使って初めてアルストを作ったときは、真っ赤な中にロゴの一部が見え隠れする可愛らしい姿に、いわれもない愛おしさを感じたものだ。アルストは掌に載せて使うことはできないが、これらの山道具は野点の道具と共通する佇まいを感じる。そう言えば「野点マグ」という木製で漆仕上げのカップも持っている。これもアウトドア向けに作られたカップだ。他にも「山のうつわ」という木製のスタッキング可能なハイキング用の器も買った。これも掌に気持ちの良い器である。やはりULカルチャーと工芸は親和性が良いらしい。

釣具にもある。

ルアー釣りに使うベイトリール (※1) をご存知だろうか。基本的形状は小型の太鼓リールで、ロッドの上部に取り付けて使用する。

人によって少々異なるが、基本的には右手で投げたら左手に持ち替えて右手でハンドルを回す。その際、左手はロッドもろともリールを包み込むように持つ。これをパーミングという。これをすることによってリーリング (※2) 時にタックルがぐらつかず快適なリトリーブ (※3) が可能になる。

そして昨今のベイトリールはこのパーミングの際、手のひらによりフィットしやすいように角を落とした丸みを帯びた形状に進化した。また最新のリールは、バックラッシュ (※4) を防ぐ各種ブレーキ機構に加え、超精密加工されたギアによる一切ガタつきのない滑らかな回転を獲得した。最新のベイトリールは可愛らしい外見に似合わず、中身がギュッと詰まった精密機械なのである。

そんなわけで、ベイトリールはリール単体で掌に納めてハンドルを回すだけで非常に気持ちが良くなる癒される存在でもある。こんなことを言うと変態の誹りを受けかねないが、事実である。

また、古くから日本で楽しまれている釣りにタナゴ釣りがある。小さく平べったい鯉科の魚であるタナゴは、雄の婚姻色が綺麗で、観賞魚としても人気が高い。漢字では鱮と書く。

釣りの対象としては、小さいものは1円玉に載るくらい。大きくてもせいぜい数センチで、記録に残っているタナゴ釣りは江戸時代後期からで、江戸の武士や町人が、冬に深川の木場の材木の下などに群れていたものを釣って楽しんでいたという。

わざわざ極小の魚を釣るタナゴ釣りは、まあ言ってみれば酔狂である。故に粋な遊びとされていたようで、タナゴ釣り師は道具にも凝った。竿師に細い矢竹等で作らせた専用の竿は、だいたい5本継ぎから10本継ぎ。仕舞い込み寸法は平均8寸(約24センチ)ほど。漆で美しく仕上げられ、その細さ故に非常に精緻な佇まいだ。

タナゴ釣りの道具は、竿以外にも、鉤、浮子、水箱、餌箱、仕掛け巻きなど全てにおいて尽く小さい。

いずれのアイテムも趣向を凝らした仕上げになっているものが多く、工芸品としての美しさを備えている。

着物の懐や袂に釣具を忍ばせ「ちょいと出かけてくらぁ」と女房に告げ素知らぬ顔でタナゴ釣りに出かける江戸の粋な旦那の姿が想像できるというものだ。

ではフライフィッシングに同様の道具は無いのかと言われれば、ある。フライボックスとフライリールだ。

フライボックスはもちろんフライを収納する道具だが、数センチからせいぜい十数センチのシンプルな小箱で、内部は小さなコンパートメントに分かれていたり、フライを刺せるフォーム状の樹脂だったりする。最近はほとんどプラスチック製だが、クラシックなものはアルミ製だ。これがなかなかよくできていて、それぞれのコンパートメントに2センチ角くらいの蓋がついていて、ストッパーを外すとバネで跳ね上がる仕組みになっている。

使い込むと傷がついたり、凹んだり、塗装が剥げたりと、だんだんと味が出てくる。プラスチック製だとこうはいかない。

私はアンティークの釣具はほとんど持っていないが、例外的にフライリールは持っている。毎年、浅草で開催されるフライフィッシングの催しで、一台の古いリールを買った。

ハーディー社製のUNIQUA MarkⅡ(ユニーカ マークツー) だ。調べてみると、このリールは1921年から1959年まで製造されたと記録にあった。フライリールに付きものの丸いホールが一つも開いていない、とてもシンプルなリールだ。凹みはなく状態は良い。適度に使い込まれ古色を帯びた姿に一目惚れして購入に至った。

相当な大物でも狙わない限り、100年経ったリールでも、動いていれば機能としては必要にして充分だ。久々に弄 (いじ) ったり眺めたりして飽きない道具を買った気がする。

過日、このリールを持って釣りに行った。緩やかなスプリングクリーク (※5) で鱒は頻繁にライズリング (※6) を作っていたが、私のフライには見向きもしなかった。CDCドライフライ (※7) やビーズヘッドニンフ (※8) を試したが効果なし。ティペット (※9) を7Xまで落としてもダメ。

業を煮やして久々に小さなニンフを取り出した。16番のフックに巻いたフェザントテールニンフ (※10)。キジの尾羽と銅線を使ったシンプルなフライだ。全長9ミリ。落としたらまず絶対に見つからないほど小さい。それを斜め上流からライズのあるあたりにナチュラルドリフト (※11)で送り込んだ。しかしそれも不発。

そこで私は最後の手段に出た。細かいアクションのリトリーブだ。川で水生昆虫を捕食する鱒はナチュラルドリフトにしか反応しないかと思えば、時として動く物に反応することがあるからだ。

こんなゴミみたいな小さなフライを動かして果たして効果があるのか自分でも疑わしかったが、すぐにツンとアタリがあり、あっけなく立て続けに3尾釣れた。

釣りは何年やってもわからないことだらけだ。

※1 ベイトリール:ルアーフィッシングに使用されるリールの一種。スプール (ラインを巻き取るパーツ) がボディ内部に埋め込まれている構造で、スプールが回転してラインが放出される。太いラインが巻ける、ラインを巻き取る力が強い、重いルアーも扱いやすいなどの特徴がある。

※2 リーリング:ルアーや仕掛けをリールで巻き取ること。ルアーフィッシングにおいて最も基本的なテクニックのひとつで、キャストしたルアーをリールで巻きながら、魚を誘う行為を指す。

※3 リトリーブ:「取り戻す」「回収する」を意味する言葉で、ルアーフィッシングでは、ルアーをリールで巻き取って動かす動作を指す。フライフィッシングでは、ラインを手繰り寄せてフライを動かす動作を指す。

※4 バックラッシュ:「反動」や「揺り戻し」を意味する言葉で、ベイトリールを使用する際、ルアーの放出する速度よりも、スプールの回転が速くなってしまうことで、ラインが絡まってしまう現象を指す。

※5 スプリングクリーク:なだらかな地形にある湧き水や泉を水源とした小川のこと。

※6 ライズリング:魚が水面近くの虫などを捕食しに、水面まで上がってくることをライズといい、その時にできる波紋をライズリングという。

※7 ドライフライ:水面に浮かせて使うフライ。カゲロウ、トビケラ、カワゲラ、ユスリカなどの水生昆虫の成虫および亜成虫を模したものやアブ、ブヨ、ハエ、バッタ、コオロギ、甲虫類、毛虫、クモ、セミなどの、水に落ちて流れる陸生昆虫を模したものなどがある。また、特に何に似せたわけでもないファンシーフライもある。CDC (cul de canard) は鴨のお尻の意味)で、鴨の尾に近い部分に表の羽に隠れるようにして生えている羽を浮力材として使うフライ。

※8 ニンフ (フライ):カゲロウ、トビケラ、カワゲラ、ユスリカなどの水生昆虫の幼虫を、模したフライ。主に水面下に沈めて使うが、より沈下を促進するためにボディーにウエイトを巻き込んだ、ウエイテッドニンフ、ヘッドに金属ビーズを、あしらって、沈下効果およびアピール力を付加したビーズヘッドニンフ、フライの一部を水面に浮かせるフローティングニンフなどのバリエーションがある。

※9 ティペット:フライラインの先に結ばれるテーパーのかかった透明なラインがリーダー。ティペットは、そのリーダーの先にさらに結ばれる太さが均一な透明なライン。この先にフライが結ばれる。新品のリーダーであれば、その先に直接フライを結ぶことはできるが、フライを交換するうちに太い部分が出てきてしまうために、リーダーごと交換することになる。それではかなり不効率、不経済、かつドラグ回避にも不利なため、通常リーダーの先にはティペットを適切な長さで結んでおく。ラインが切れたり短くなったらティペットだけ交換すれば済む。

※10 フェザントテールニンフ:キジの尾羽(フェザントテール)をボディやテール(尾部)などに使ったフライ。巻き方が簡単でありながら、さまざまな魚種を対象にすることができ、また初心者から上級者まで幅広く利用される定番フライのひとつ。

※11 ナチュラルドリフト:フライが自然と流れること。対して、ラインなどに引っ張られて水面を滑るなど不自然な動きをしてしまうことをドラグがかかるという。

TAGS:

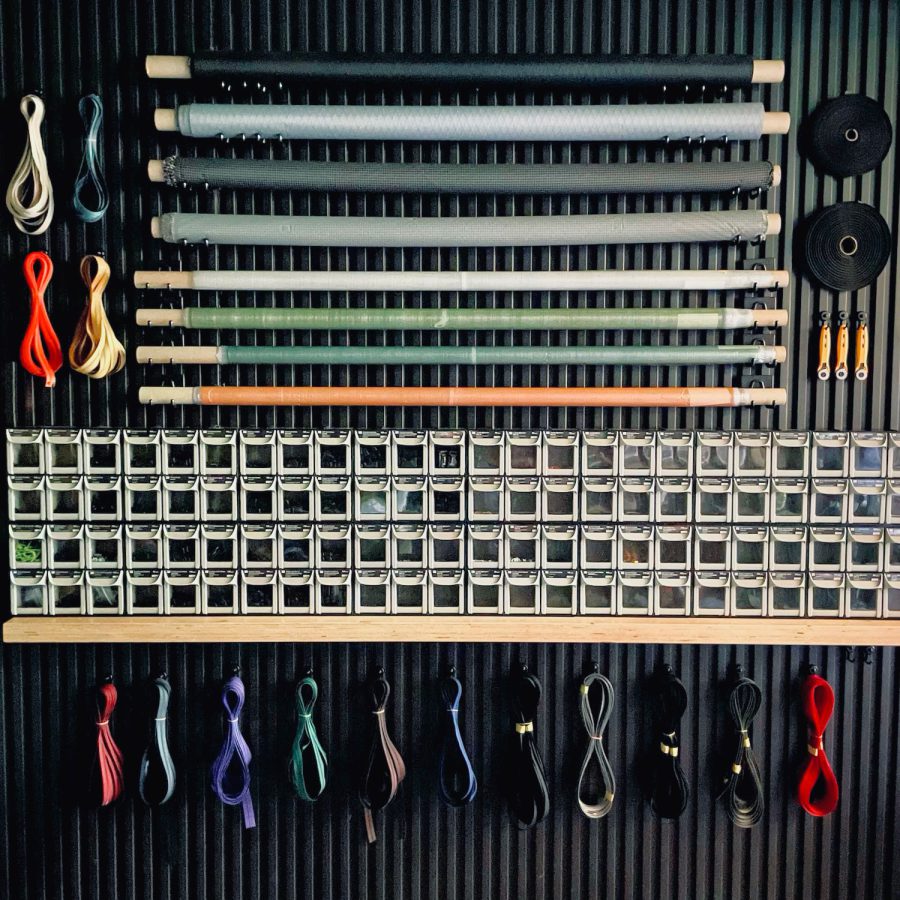

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  ZimmerBuilt | TailWater P…

ZimmerBuilt | TailWater P…  ZimmerBuilt | PocketWater…

ZimmerBuilt | PocketWater…  ZimmerBuilt | DeadDrift P…

ZimmerBuilt | DeadDrift P…  ZimmerBuilt | Arrowood Ch…

ZimmerBuilt | Arrowood Ch…  ZimmerBuilt | SplitShot C…

ZimmerBuilt | SplitShot C…  ZimmerBuilt | Darter Pack…

ZimmerBuilt | Darter Pack…  ZimmerBuilt | QuickDraw (…

ZimmerBuilt | QuickDraw (…  ZimmerBuilt | Strap Pack …

ZimmerBuilt | Strap Pack …