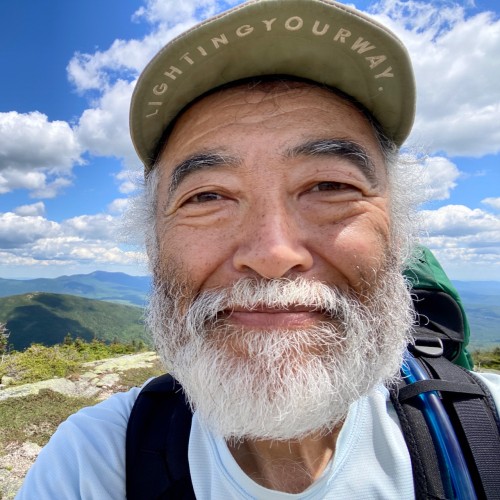

アパラチアン・トレイル (AT) | #05 トリップ編 その2 DAY7~DAY17 by Daylight(class of 2022)

文・写真:Daylight 構成:TRAILS

ハイカーが自らのロング・ディスタンス・ハイキングの体験談を綴る、ハイカーによるレポートシリーズ。

2022年にアパラチアン・トレイル (AT) のスルーハイキングにトライした、トレイルネーム (※1) Daylightによるレポート。

全8回でレポートするトリップ編のその2。今回は、ATのDAY7からDAY17までの旅の内容をレポートする。

ロング・ディスタンス・ハイキングにおける「トレイルライフの日常」が詰まったレポートをお楽しみください。

※1 トレイルネーム:トレイル上のニックネーム。特にアメリカのトレイルでは、このトレイルネームで呼び合うことが多い。自分でつける場合と、周りの人につけられる場合の2通りある。

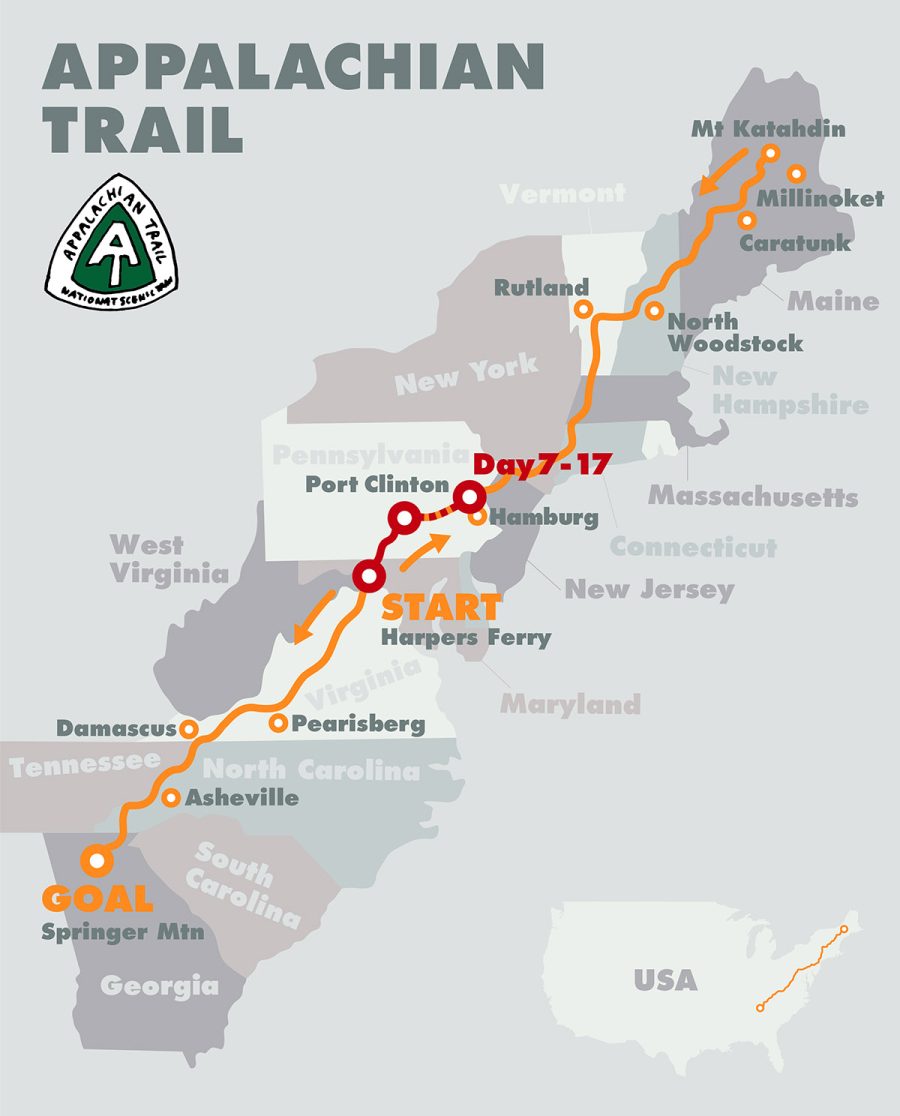

アパラチアン・トレイル (AT: Appalachian Trail)。アメリカ東部、ジョージア州のスプリンガー山からメイン州のカタディン山にかけての14州をまたぐ、2,180mile (3,500km) のロングトレイル。アメリカ3大トレイルのひとつ。今回は、中間地点のハーパーズフェリーがスタート地点。北端まで歩いた後、公共交通機関等でスタート地点に戻り、南端を目指す。

新緑の季節ですが・・。(DAY7)

岩の多いATでは大岩で木が育たない場所からの見晴らしがよい。

歩き始めは枯れ木ばかりだったが、少しずつ新芽の緑が目に入るようになってきた。緑色が増えていくに従い、遠景は見えなくなってしまう。

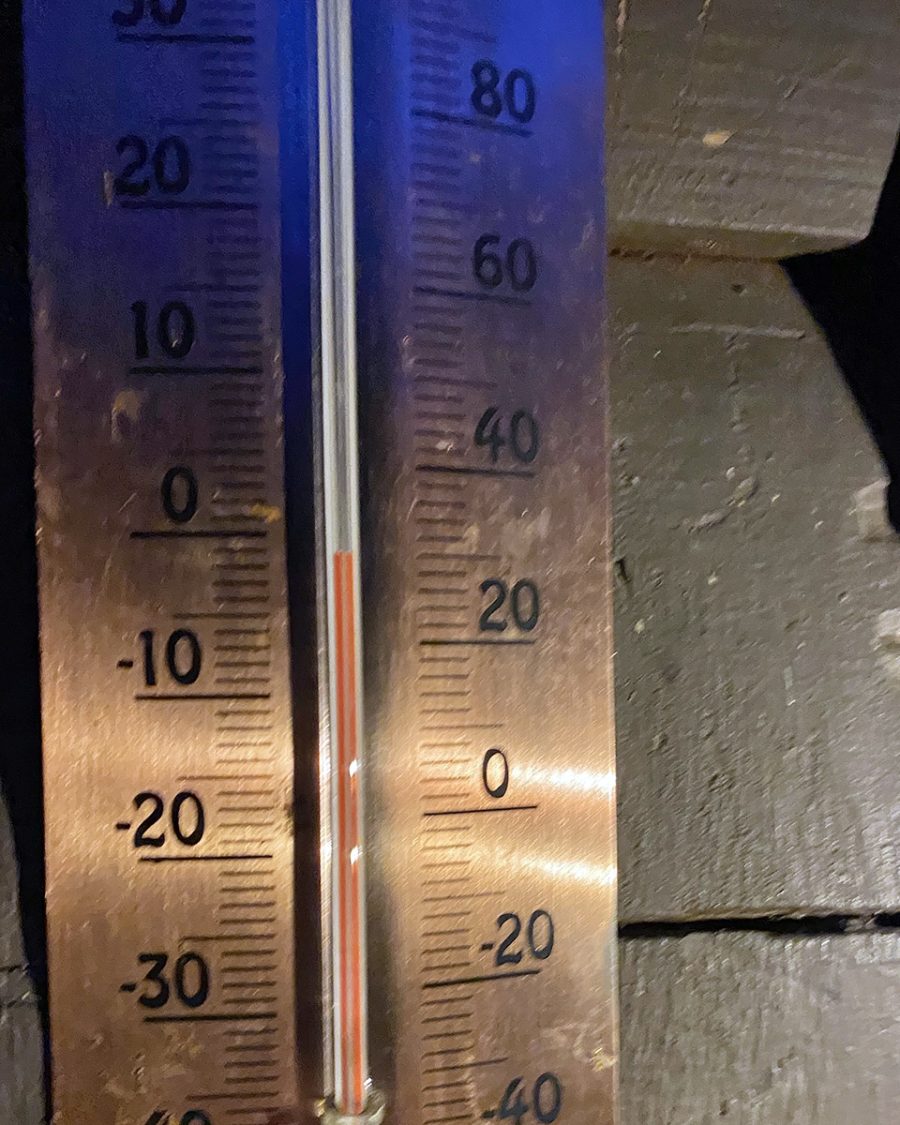

しかし春だと思っていたのに急に寒い朝を迎えた。標高は1,000m程度だが、温度計は氷点下2℃を示していた。

シェルター (トレイル上にある小屋) の温度計は氷点下を示していた。

「ATの気候は、メキシコ湾流の影響を受け、急激に変化する」と他のハイカーに教わった。「決してダウンジャケットを家に送り返すな」とも言われた。

ATはおおむね標高1,000m前後で、緯度もまだ高くない。北に進むうちに季節は夏になるから装備は、フリースやダウンジャケットも薄めのもの、夏用のスリーピングバッグしか用意していなかった。

しかたなく雨具を含めあるもの全てを着込み、テントをブランケットにして、バックパックも敷いて寒さを凌いだ。

あらゆるものを着込んで寝た。テント (シルバー) をブランケットとして、インナーバック (赤) をシュラフカバーとして、バックパック (黄) をマットとして使った。

家から郵送してもらうものを考えた。重量やこれからの季節を考慮して、フード付きダウンジャケットとシュラフカバーに留めた。

海外への郵送も結構手間なので、担当する家族に事前にやり方をレクチャーしておいた。到着日数に余裕を持たせ、送り先は郵便局の局留めとした。

設置されている写真のような設備にフードバッグを吊す。

ちなみに食料の保存についてであるが、食料は木の枝に吊るすのがATでは一般的だ。この写真のような吊るす器具が置いてあるテントサイトやシェルターもある。いろいろな種類があり、これは最も簡易なものだろう。

木に吊るす場合、高さ3.6m以上、幹から1.8m以上離すと指示されている。木登り上手な熊から食料を守るために必要だ。そんな都合の良い太い枝はそうそう見つけられないので、このような器具はたいへん助かる。

暗くなるとこの作業は難しくなるので、宿泊地に着くと最初にロープ掛けをして、食後に吊るすことになる。この頃は日没が8時と遅いが、その時刻には多くのハイカーは寝ている。

木に食料を吊るす本当の理由は、食料を熊から守るためではなく、熊を守るためなのだ。人の食べる食料の味を占めた熊は、人を襲い、射殺される。

反対方向に歩いてしまう。(DAY09)

中央右にあるのがホワイトブレイズ。その先は見えるか?

ATにはホワイトブレイズという横5cm×縦15cmの大きさで、木の幹に白いペンキでマークが付いている。隣接しているトレイルやシェルターまでの側道には水色で同様のマーク (ブルーブレイズ) が付いている。だから迷うことなどない。

私は極度の方向音痴なので、少し休憩した後で、反対方向に歩いてしまう事が頻繁に(!)あった。この日は記録に「ミス 2h30」と書いてあった。13時間も歩いて、予定より3マイル (約5km) 手前のキャンプサイトに到着した。

ボーッと歩いていると、トレイルから外れることもよくあった。本線が曲がっていて、別のトレイルが真っ直ぐだったリすると、かなり余計に歩いて戻る羽目になる。ややこしいのは道間違えに気づいても、来た道を覚えていないので道がなくなってしまう場合だ。GPSを頼りに藪の中を突っ切っていくことも何度もあった。

ビーバーダムに遭遇。(DAY10〜11)

ビーバーダムでは、湿原の沼地のような場所を歩く。

ビーバーダム (ビーバー沼) を渡った。ビーバーダムとは、ビーバーが自分の住み家を作るために、木をかじったりして川を堰き止めてできたダムだ。

ここでは木の橋が渡してあり、ほぼ濡らさずに渡り切れた。ビーバー自体を見ることはできなかったが、ビーバーが切り倒した木の痕を見ることができた。大したことをするものだと感心した。

ビーバーがかじって切り倒した倒木。

FarOut (※2) という地図アプリで情報を得るのだが、ビーバーダムという表現がよく出てくる。一度この沼の水を飲まなくてはならない羽目に遭った。落ち葉のタンニンで茶色に着色していて浄水器を使っても無色透明にならない。加熱して料理に使うことはできても飲む気にはならない。さらに浄水器の流れが悪くなるので、宿でフィルター掃除が必要となる。

ビーバーダム渡渉のサイン。

給水地点は1日のうちに数か所あるので、なるべく宿泊地に近い場所で給水するのだが、きれいな水を優先した。湧水はかなり美味しくテンションが上がった。

この頃、足にマメができた。予防のために毎朝足にワセリンを塗り、5本指のソックスを履いていた。しかし岩だらけの地面に靴が左右に揺れるため、今までできた場所とは違っていた。針で穴を開けて水を抜き、テーピングテープを巻く治療をした。

※2 FarOut:ロング・ディスタンス・ハイキング、サイクリング、パドリング用のGPS地図アプリ。世界中にある100以上のトレイルが登録されている。もともとは『Guthook App』(ガットフック・アプリ) という名称。このアプリの誕生背景については、リズによる開発者へのインタビューを参照のこと (詳しくはコチラ)。

アメリカのハイカーと歩く。そしてゼロデイ。(Day12〜17)

声を掛けてくれたハイロードさんとランチ。

それぞれのハイカーの歩くペースがあって、何度も会うハイカーが出てくる。名前を覚えてもらうと、「ハイ、シンゴ!」と声を掛けてもらえる。とても嬉しい。

その中の1人のハイロード (High Road) さんとしばらく一緒に歩いた。彼はハンモックでスルーハイキングするそうだ。木の多いATとハンモックの相性は抜群だ。

ポートクリントンの東屋 (パビリオン)。

午前中にポートクリントンの宿泊地に到着した。町の中にある屋根付きの広い空間だ。10ドルの寄付をウェブ上で受け付けている。しばらくするとハイロードさんもやってきた。彼と隣町のハンブルグ (※4) まで無料のシャトル便で買い出しに出かけた。

彼に翌日から2日分の宿の予約をしてもらい、初のゼロデイを取った。トレイルから少し外れた場所にあり、周りには店もないキャンプ場のコテージでのんびりした。出発の朝は土砂降りで、一日中降っていた。道は川のようになって道の端を歩いた。これがATなのだなと思ったが、以降、これほど激しい雨に遭うことはなかった。

キャンプ場付近の1マイル続いている岩の川。

雨の中で休憩したり、昼食を取るのは嫌なので、そういう場合はシェルターが非常に便利だ。この日もシェルターで昼食を取ろうと立ち寄ったら、以前出会ったハイカーに会った。彼のトレイルネームはテラピン (アカミミガメ) だから雨の日は歩かない。それぞれのスタイルがあるのだ。

※3 ポートクリントン:宿、郵便局、レストランあり。食料補給できるものが限定される。パビリオン前から1日2本シャトル便でカラベスまで行くことができる。

※4 ハンブルグ:カラベス付近にはウォルマート、レストランあり。町の中心には、宿、図書館、郵便局等あり。

ゼロデイをとったキャンプ場のコテージ。

TAGS:

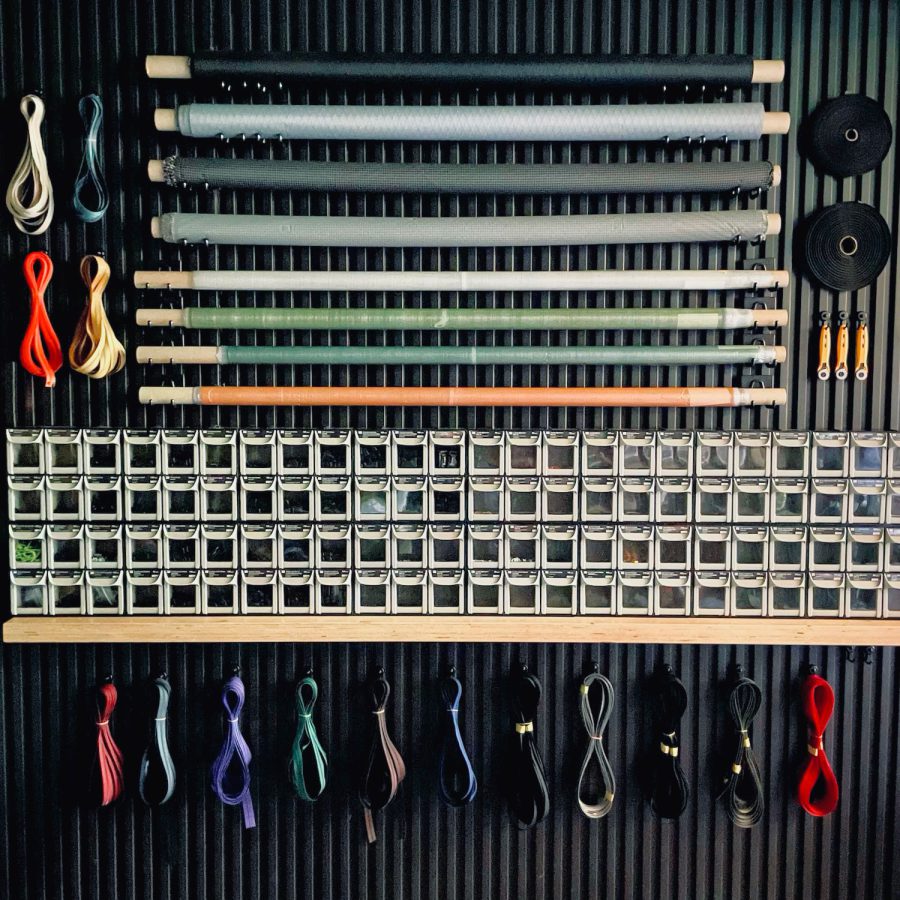

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  ZimmerBuilt | TailWater P…

ZimmerBuilt | TailWater P…  ZimmerBuilt | PocketWater…

ZimmerBuilt | PocketWater…  ZimmerBuilt | DeadDrift P…

ZimmerBuilt | DeadDrift P…  ZimmerBuilt | Arrowood Ch…

ZimmerBuilt | Arrowood Ch…  ZimmerBuilt | SplitShot C…

ZimmerBuilt | SplitShot C…  ZimmerBuilt | Darter Pack…

ZimmerBuilt | Darter Pack…  ZimmerBuilt | QuickDraw (…

ZimmerBuilt | QuickDraw (…  ZimmerBuilt | Strap Pack …

ZimmerBuilt | Strap Pack …