信越トレイル「Trail Maintenance Meeting 2025」 | 若い世代へのトレイル整備の継承

文:Lost & Found 写真・構成:信越トレイルクラブ、TRAILS

いかに若い世代にトレイル整備のカルチャーを引き継いでいくか。

今年、信越トレイルで開催されたTrail Maintenance Meeting (TMM) では、このテーマについて、日米のトレイル関係者が集まり、さまざまな知見の交換が行なわれた。

2023年に、信越トレイルクラブとアパラチアン・トレイル (AT ※1) の統括本部ATC (Appalachian Trail Conservancy) の友好トレイル協定が締結された。

同年に、信越トレイルクラブが主導し、「トレイル整備」をテーマにした大規模な「全国トレイルメンテナンスシンポジウム」を開催。その後、このテーマを引き継いで開催されているのが、Trail Maintenance Meetingだ。

今回の記事では、このイベントのレポートをお届けする。レポートしてくれるのは、2018年にアパラチアン・トレイルをスルーハイキングし、TRAILSの記事「LONG DISTANCE HIKER」(※2) にも登場してもらった佐藤有希 (トレイルネーム: Lost & Found) 。現在は、信越トレイルクラブ事務局のスタッフとしても働いてるハイカーだ。

※1 AT:Appalachian Trail (アパラチアン・トレイル)。アメリカ東部、ジョージア州のスプリンガー山からメイン州のカタディン山にかけての14州をまたぐ、2,180mile (3,500km) のロングトレイル。アメリカ3大トレイルのひとつ。

※2 「LONG DISTANCE HIKER」:Lost & Foundが登場してくれた回はコチラ。「LONG DISTANCE HIKER #14 佐藤有希 | トレイルをつくる側の立場で、ハイカーと触れ合う楽しさ」。https://thetrailsmag.com/archives/61494

今回のレポートをしてくれたのは、アパラチアン・トレイルのスルーハイカーでもあり、信越トレイルクラブのスタッフでもあるLost & Found。

信越トレイルで開催した「全国トレイルメンテナンスシンポジウム」からの発展。

2023年のTRAILS Crewも参加したTrail Maintenance Meeting (写真左がTRAILS Crewのトニー)。

2023年に信越トレイルで開催された「全国トレイルメンテナンスシンポジウム」をきっかけに始まったTrail Maintenance Meeting (TMM)。

トレイルメンテナンスに関わる人や興味を持っている人たちが集まって、情報や課題を共有しながら技術・手法も学びあい、持続的なトレイルメンテナンスのあり方についてみんなで一緒に考える、というコンセプトのイベントだ。

昨年のTMMにはTRAILS Crewも参加し、ジョージア・アパラチアン・トレイル・クラブ (Georgia Appalachian Trail Club [GATC]) のメンバーからトレイル整備のメソッドを学んだ。

今年9月に開催したTMMは、米カフォルニアの州政府自然保護部隊のカリフォルニア・コンサベーション・コープス (California Conservation Corps [CCC]) を特別ゲストに迎え、信越トレイルとみちのく潮風トレイルの2箇所で開催した。

信越トレイルの回では「整備ボランティア」をフィーチャーした議論を交わすトークセッションを開催。また実際の整備ボランティア参加者とCCCメンバーが一緒に、トレイルメンテナンスを行うSPECIAL WORK DAYSを実施した。

今回はこのTMM2025の模様をお届けしたい。

日米のトレイルメンテナンスクルーの共同作業。

2025年9月に開催されたTrail Mainenane Meeting。

9月10日~12日の3日間、毎日違う内容で信越トレイルのメンテナンスを体験できる「SPECIAL WORK DAYS」。

アメリカのCCCメンバーと交流しながら一緒に作業を行うということも相まって、ボランティア募集を開始するやいなや、あっという間に定員に達してしまった。

1日目は信越トレイルのセクション6にある、かねてからの課題だった大きなぬかるみに木道を据え付ける作業。木材や道具類を全員で分担して持ち、伏野峠から片道1時間弱のハイキングで現場へ向かう。

ぬかるみに木道を設置する作業。

大きなぬかるみの箇所に到着後、運んできた木材をみんなで手分けしてぬかるみの上に並べていく。一度ではうまくいかず、木材を外して、泥に埋まっている石や木の枝や根などを、丁寧に取り除いて調整をする。

ボランティアもCCCメンバーも足元は泥んこ。それでもみんな楽しそうに真剣に作業を進める。設置は無事に完了。これでハイカーが泥を気にせず歩くことができ、また周囲の植生も保護できるようになった。

ぬかるみへの木材の設置が完了。アメリカのCCCと楽しみながら。

木道設置の後は、朽ちてしまった木製道標を、グラスファイバー製のものに立て替える作業などをする。現場への道すがら、参加者同士で「例えばここを整備する場合あなただったらどうする?」など、さまざまな視点から意見交換が行なわれた。

2日目は、1日かけて除草。手分けしながら、長い区間をがっつりと除草した。そして3日目の解説看板の立て替えをメインで行う。

古くなったロープの取り替えなど、各種トレイル整備を進める。

看板の脚は大型でとても重く、トラックに積み込むところからみんなで作業。古くなり腐ってしまった現存の脚を取り除くため、スコップで土を掘っていく。そこに新しい脚を立てて埋め固る。垂直を測りながら角度を微調整し、解説プレートを移設して作業完了。

毎回整備のあとは森の家に戻って恒例のお茶タイムだ。CCCメンバーとボランティアそれぞれが、その日の作業について感想を共有。1日を共にした仲間同士、また国は違えどみんな自然や体を動かすことが大好きなだけあって、自然と会話も弾み、楽しい国際交流の時間となった。

トレイル整備などの「バックカントリープログラム」を若い世代に提供するCCC。

今回のイベントに参加してくれたカリフォルニア・コンサベーション・コープス (CCC)。

9月13日、イベント最終日のトークセッションには、日本各地でトレイル整備に関わる人たちや地元住民も含め、さまざまな顔ぶれが参加してくれた。

最初は、米カフォルニアの州政府自然保護部隊のカリフォルニア・コンサベーション・コープス (CCC) のスーパーバイザーのアンドレア・ガルシアさんが、組織の沿革や活動内容について詳しく説明。

1976年の創設以来、カリフォルニア州出身の若年層のキャリア育成プログラムを続けてきたCCCは、山火事の消火活動や地震等の緊急時対応、動植物の生息地回復や資源保全、林業・漁業など多岐の分野にわたり州全体をカバーしている。

またトレイル整備を含む「バックカントリープログラム」ではアメリカ全土から入隊者を受け入れ、国内外で数か月間共同生活を送りながら野外活動を行う。今回、信越トレイルとみちのく潮風トレイルでの活動もこのプログラムの一環として訪れた。

CCCの活動内容を共有するプレゼンテーション。

将来を担う若い世代の価値観をリスペクトし、トレイル整備の情報発信をする。

若い世代のメンバーが活動するCCC。

続くディスカッションのパートでは、日米にさまざまな立場のトレイル関係者が登壇し、それぞれトレイル整備に関わり続ける想いを共有し、地域との協働や人材育成などをキーに、ボランティアによる持続的なトレイル整備について議論を交わした。

登壇してくれたのは、CCCのアンドレアさん、長野市でアウトドアギアショップNATURAL ANCHORSを営む戸谷悠さん、信越トレイルクラブ登録ガイドの北野博基さんと事務局の鈴木栄治さん。そして昨年に続きGATCから保全担当理事のトム・ラムさんがアメリカからZoomが参加してくれた。

会場ではトレイル整備の「情報発信」について語り合った。

このディスカッションの中で焦点になったのが「情報発信」。

ここ数年、日本国内でも各地でボランティア参加型のトレイル整備活動が増えてきているが、一般ユーザーに向けていかに情報を届け、興味を持ってもらい、そして実際に足を運んでもらえばよいのか。

トレイル整備に関わる者の世代交代という課題が日米双方で共通しているということは、過去TMMでの議論からも明らかになっている。

今後ポイントになってくるのは、特に若い世代の共感を得る情報発信の仕方だ。CCCのアンドレアさんは、SNSなどの活用も大事だが、何よりも重要なのは、「若い世代の考えや価値観を理解し、リスペクトをして、それに沿うようにメッセージを届けることだ」と語った。

CCCで長年教育プログラムに携わり、若者たちと向き合ってきた彼女の言葉は、確信と説得力に満ちていた。

「自分がこれだけトレイル整備に関わってきた」という誇り。

今回のCCCとのトレイル整備の風景。

信越トレイルでは、参加回数に応じて非売品のTシャツやキャップを贈呈しており、ボランティアの皆さんに好評いただいている。これらのノベルティも、トレイル整備のボランティアに参加し続ける気持ちをつくるために、大事な役割をになっているというテーマについても語られた。

ジョージア・アパラチアン・トレイル・クラブ (GATC) では、ワッペンやシャツ、フリースジャケットなど、それなりの値段がするアイテムも、ボランティア参加者に用意をしているのだそうだ。

GATCのトムさんは、「それらを手にした参加者が『自分がこれだけトレイル整備に関わってきた』という誇りを感じてもらうための大切なツールなんだ」と語っていた。

40年以上GATCでトレイル整備を続けてきて、誰よりもトレイル整備を愛し、もはやライフスタイルになっているというトムさんは、ボランティアの気持ちを深く理解している。地元住民としてトレイルに関わる喜びに溢れるトムさんのコメントに、会場の人々も強くうなづいていた。

日本のトレイル整備の未来。

信越トレイルの風景。

「持続的なトレイル整備とは?」というテーマで、今回を含めて3年間、開催してきたTrail Maintenance Meeting。

実は毎回挙がったキーワードがある。それは「若者」「子供たち」だ。

トレイル整備を続けていくために欠かせない次世代の存在。我々が彼らに渡したいと願うこのバトンは、決して“重荷”であってはいけない。自らの意思で引き継いでもらえるよう、我々にできることは何か。

自分が2018年にATをスルーハイキングしているときに、トレイル上で課外授業のハイキングに来ていた地元小学校の子供たちに出会った。

子供たちがトレイルに落ちている小枝を拾って片付けながら歩いている姿を目にしたので、「何してるの?」と彼らに尋ねたら、「よくこのトレイルに遊びに来るから、きれいにしてるの」と教えてくれた。

子供が「自然」そのものに親しむ機会を作ることが、やはり大事なのだと気付かされたエピソードだ。

信越トレイルの整備に参加してくれたCCC。

世代交代がタテのつながりとすれば、参加する人たちの裾野を広げていくヨコのつながりもまた必要不可欠だ。

ユーザーとトレイルをつないでくれる地元のアウトドア関係者。自然のことやトレイル整備について教えてくれるトレイルのガイドさん。ハイカーが泊まるトレイル沿いの宿。また各地でトレイル整備を担う団体やグループとの連携や、時には協働することも、つながりを加速させ定着させていくのに重要だ。

加藤則芳さんはかつて、持続的な整備を行えずほったらかしになってしまったトレイルを「単なる自然への虫食い」とたとえた。そういう悲しいものを新たに作り出さないようにするためにも、我々はこれから先も皆で知恵を出し合いながら、トレイル整備に向き合っていきたい。

今回Trail Maintenance Meetingに参加したCCCのメンバーたち。

TAGS:

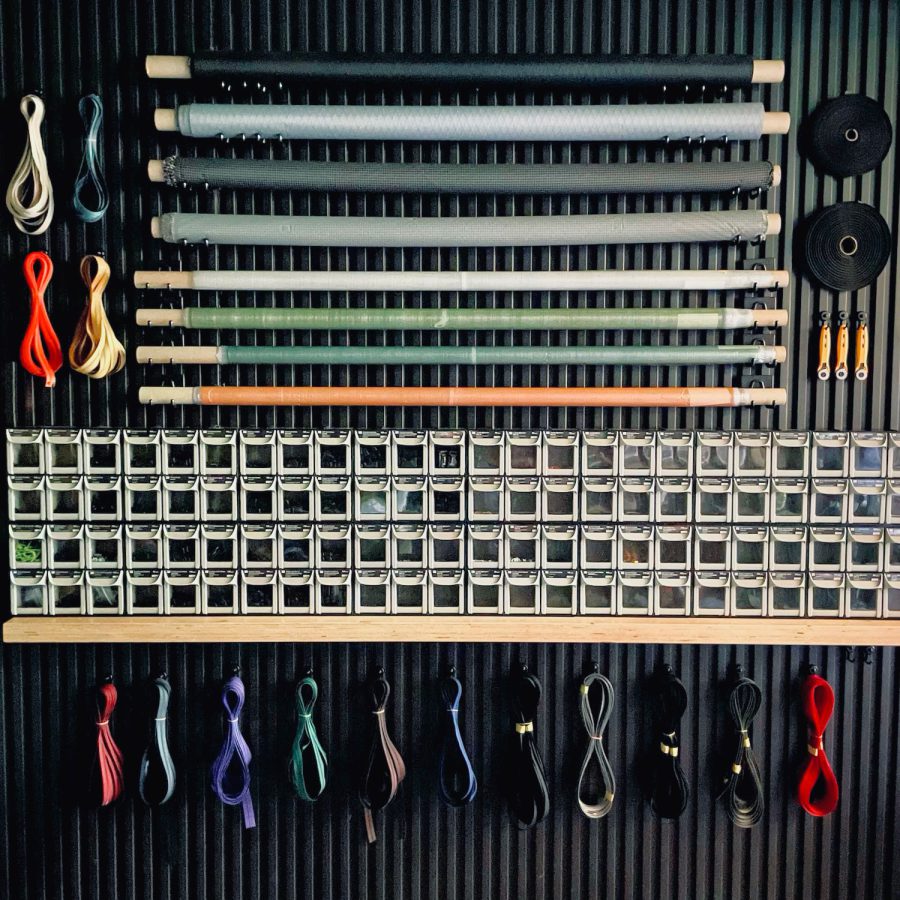

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  ZimmerBuilt | TailWater P…

ZimmerBuilt | TailWater P…  ZimmerBuilt | PocketWater…

ZimmerBuilt | PocketWater…  ZimmerBuilt | DeadDrift P…

ZimmerBuilt | DeadDrift P…  ZimmerBuilt | Arrowood Ch…

ZimmerBuilt | Arrowood Ch…  ZimmerBuilt | SplitShot C…

ZimmerBuilt | SplitShot C…  ZimmerBuilt | Darter Pack…

ZimmerBuilt | Darter Pack…  ZimmerBuilt | QuickDraw (…

ZimmerBuilt | QuickDraw (…  ZimmerBuilt | Strap Pack …

ZimmerBuilt | Strap Pack …