土屋智哉の10年 ウルトラライトとロングトレイル / (後編)週末UL実験室の終焉とUL2.0

UL2.0へ。自分の体となじんで、道具への安心感がもてるようになっているか

「UL級軽量化」はもはやUL2.0の現在では当たり前のものとなった。ULメーカーが作るギアも、大手メーカーが作るULギアも、軽さという点においてボーダーはなくなっている。UL1.0の「いかに軽くできるか」という目標は一定の基準で達成されたいま、いかに山や旅を楽しむか、いかにやりたいことに合わせて道具を選び工夫するか、というところにフォーカスできるようになった。

−土屋 「正直僕が2008年にJMTを歩いたUL1.0のときは、道具は不安を抱きながら使っているんだよね。完全に振り切りすぎているから。当時のULっていうのはつねに実験だから。使えるかどうか、であって、その道具を使いこなすまで達していない。不安なのが当たり前だった。それが一段落した後は、ULといわれる重量の幅のなかでアジャストしていく作業だったと思うんです。JMTで使用した180gのバックパックより軽いものなんて、もうないじゃないですか。そうなると、さらに軽さを突き詰めるのではなく、ULといわれる幅の中でどれだけ安心感を上げられるかだと僕は思うんです」

土屋さんがプライベートで使う道具は、2008年のJMTから2015年のCHTで、あまり変わっていない。変わったのは、ULの道具を体になじむまで、使いこなせるようになったかどうか、だという。

−土屋 「僕は昔から、道具を使いこなしたいと思っているんです。学生時代に洞窟探検をやっていた時代から、使いこなす領域まで持っていく作業は自分の中ではすごく大事で。体がある程度自動化してこれやったら次にこれやってみたいに、体が道具の使い方をおぼえているような状態。それが安心感につながるわけ。スキルを上げるという話とも似ているようでちょっと違う感覚があって、僕が大事にしているのは、道具を安心して使えるか、自分の技術に安心感を持てるかどうか。それが安全につながる、という感覚をもってるの。そういう意味で、2008年のJMTと、2015年のCHTは、ほぼ同じ軽さなんだけど安心感をもって使えてるかどうかは大きく違うんだよね」

土屋さんのなかで、「いかに軽くするか」から「軽くてシンプルな道具をいかに使いこなすか」へシフトしていった。その先にあったのが、中央ハイトレイルでの体験だった。ULの道具を使いこなして自然体になったときに、ハイキング自体を楽しむ余裕、旅自体を楽しむ余裕が生まれてきたのだろう、と振り返る。

レイ・ジャーディンが重ねてきたトライアルを、自分はこの10年間でやってきたような気がする

2016年にレイ・ジャーディンが来日した際に、土屋さんはULの父であるレイ・ジャーディンと直接対話する機会を得た。そこでレイは語ってくれた。「軽い道具であることが大事ではない。道具は自然を味わうための手段だからね。なにより自然を楽しめるなら何を持っていこうとも構わない」と。

−土屋 「当時からレイは自分の道具に不安はないはずなんですよ。自分でさんざん試して、使ってきた道具だったから。だから軽いことが目的じゃないって言っている。彼にとってレイ・ウェイの道具は、軽いことはどうでもよくて使い慣れている普通の道具でしかない。だから外に出よう、歩こうって言っているのだと思う。だとすると、自分はJMTからCHTまでの10年の間で、レイが重ねてきたトライアルをしていたのかなと思う」

レイ・ジャーディンと改めてULの原点について語り合った土屋さん。この1年前のCHTの経験も踏まえて、土屋さんのなかでも、この10年間のことが初めて整理されていったという。(写真提供) Ryu Katsumata

−土屋 「ULが終わったっていう見方もあるけれど、それは語弊があって、正しくはUL1.0の時代は終わったんだと。何が使えるかわからない中で軽さにチャレンジするというUL1.0的な楽しみ方は終わったんです。その先のUL2.0というのは、レイ・ジャーディンが言っていたことに回帰することに近い。そういう意味では、UL0.0への先祖返りともいえるかもしれない。ただレイが言っていることは、僕も含めて当時は本当の意味で理解されていなかった。軽いことが当たり前になったいまだからこそ、ようやくはじめて歩くことを誰もが楽しもう!ってなれた。それがUL2.0というステージだと思う」

UL2.0の先にあるのは、さらなる極限的な軽量化よりも、今できたULの土壌からの広がり

ではなぜUL2.0というべき状況まで到達できたのか。その要因はインフラの整備によるところが大きいという。

−土屋 「一番大事なのは、多くのアメリカのメーカーが、当たり前のようにULの道具をつくるようになってきたからだと思う。誰もが手に触れるのことができるインフラの状態ができたことが、とても大事。オスプレーも、グラナイトギアも、かつてのゴーライトもそうだけど、マスプロダクションの製品で、ULのバックパックもテントも手に入る。いくらこっちが思想的なことを投げかけていても、それだけでは届かないんですよね」

ベースウェイト4.5kg以下という、方法論としてのULが当たり前になった先にあるのは、さらなる極限を目指すベーウウェイト1~2kgという世界なのか。土屋さんはそうではなく、むしろその方法論をベースにした横への広がりが、カルチャーとして重要なのではと言う。

−土屋 「ULであることがベースになったうえでハイキングを楽しむのと一緒で、パックラフト、クロカンスキー、バイクパッキングみたいなものを楽しむとか。さらにデイハイクだってULというのも、とてもULのメリットを味わえるアクティビティだと思う。それUL2.1と呼ぶのか、UL2.0sと呼ぶのかとかはどうでもいいんだけど。ULにすることで小屋泊まりが増えたとか。気軽に山で一泊する人が増えたとか。そういう広がりが実際の日本のハイキングカルチャーのなかで定着してきたことが、UL2.0という言葉が表していることなんだと思う」

−土屋 「そういうことは、実はUL1.0のころもみんな言っていたんだけど、自分も含めてみんな実験することに忙しいから、理想としては語っていたけど、そこまでは到達できてなかったように思う。そのとき言っていたことが、いまなら実現できる状況にあると思うんです」

ロングディスタンスハイキングを出自として生まれてきたウルトラライトだが、ロングトレイルのためのULとは別のところに、たくさんULがあっていい。長く遠くまで歩くことを目的にしたULだけでなく、ULであることのメリットを活かして、さまざまな山の世界にアクセスすることが多くの人に開かれた状況こそUL2.0の軽やかな世界なのだろう。

そして土屋さんのハイカーズデポというお店は、その山のアクティビティの真ん中にあるハイキングという入り口にいつも立ってくれている。

関連記事

土屋智哉の10年 ウルトラライトとロングトレイル / (前編)ULハイカーの葛藤

土屋智哉のウルトラライト・ハイキング2.0 「中央ハイトレイル」を行く#3

- « 前へ

- 2 / 2

- 次へ »

TAGS:

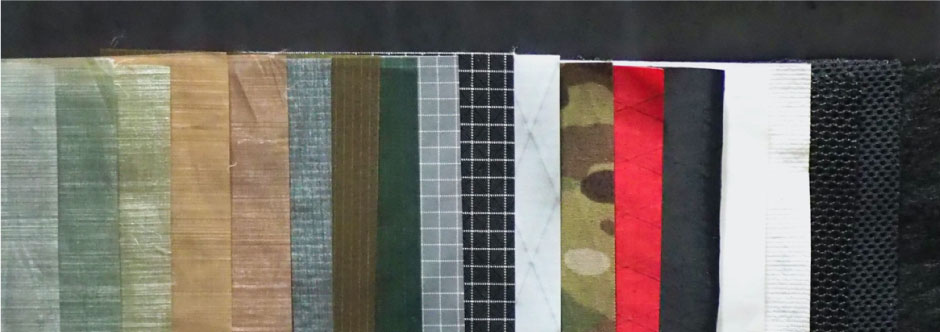

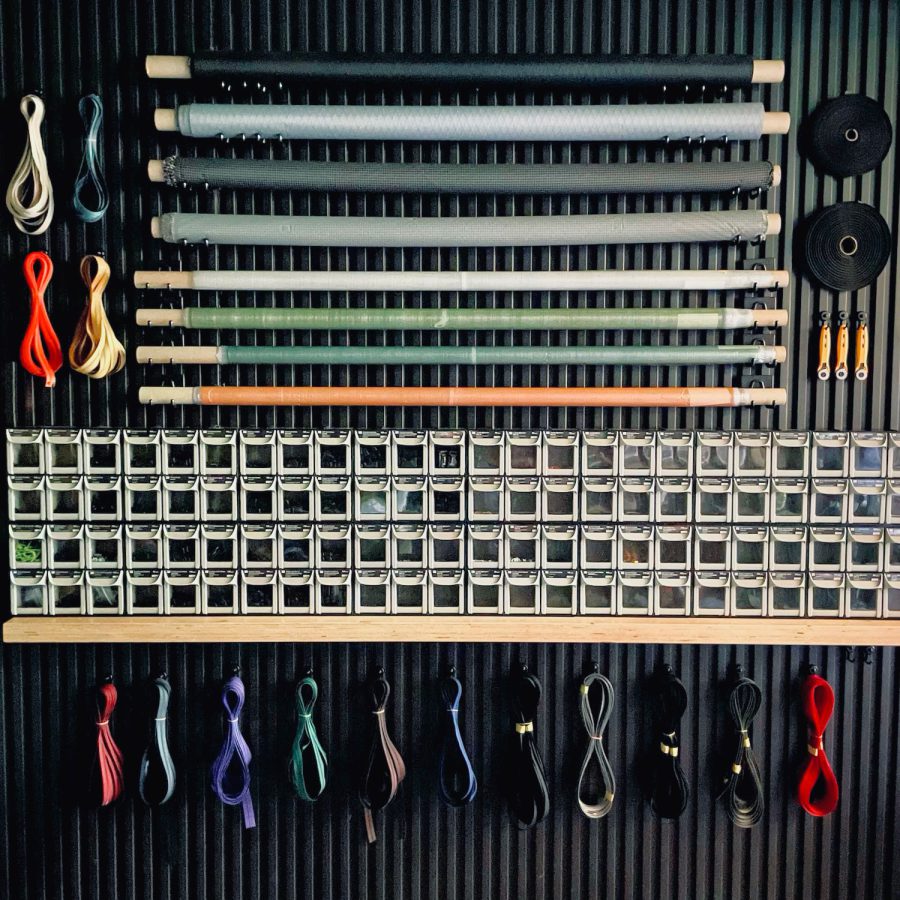

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  ZimmerBuilt | TailWater P…

ZimmerBuilt | TailWater P…  ZimmerBuilt | PocketWater…

ZimmerBuilt | PocketWater…  ZimmerBuilt | DeadDrift P…

ZimmerBuilt | DeadDrift P…  ZimmerBuilt | Arrowood Ch…

ZimmerBuilt | Arrowood Ch…  ZimmerBuilt | SplitShot C…

ZimmerBuilt | SplitShot C…  ZimmerBuilt | Darter Pack…

ZimmerBuilt | Darter Pack…  ZimmerBuilt | QuickDraw (…

ZimmerBuilt | QuickDraw (…  ZimmerBuilt | Strap Pack …

ZimmerBuilt | Strap Pack …