北アルプスのラストフロンティア『伊藤新道だより』 | #01 初めまして、伊藤圭です。

文:伊藤圭 写真:伊藤圭, TRAILS 構成:TRAILS

What’s “北アルプスのラストフロンティア『伊藤新道だより』” | 2021年に『北アルプスに残されたラストフロンティア』という連載シリーズでフィーチャーした『伊藤新道』。2022年には「伊藤新道 復活プロジェクト」のクラウドファンディングも成功し、復活へ向けて着々とプロジェクトが進行している。この連載では、伊藤新道復活の牽引役である伊藤圭さんに、“伊藤新道にまつわる日常” をレポートしてもらうことで、伊藤新道および北アルプスの現在と未来をお届けしていく。

* * *

伝説の道『伊藤新道』の復活へのアクションは、2021年、『北アルプスに残されたラストフロンティア』と称して、TRAILSでも大きく取り上げた (※1)。今回からの『伊藤新道だより』の連載は、このプロジェクトの牽引役であり当事者である伊藤圭さん本人に、その後の伊藤新道の復活に向けたリアルタイムのドキュメントをレポートしていってもらう。

第1回目の今回は、この伊藤新道の復活を担う伊藤圭さんとは、どんな人物なのか。どんな思いでこのプロジェクトをやっているのか。そんなバックグラウンドを知ってもらうイントロダクションとなっている。

今回の記事を通じて、伊藤圭さんのパーソナリティ、そして伊藤新道を通じて見ている今後の北アルプスの新たな可能性に、ぜひ触れてみてください。

※1 『北アルプスに残されたラストフロンティア』と題して、伊藤新道を徹底解剖した、全5回の記事シリーズ。(詳しくはこちらを参照。#01 伊藤新道という伝説の道 #02 伊藤新道の再興前夜 #03 伊藤新道、再興のはじまり #04 伊藤新道を旅する<前編> #05 伊藤新道を旅する<後編>)

復活に向けて着々と整備が進んでいる伊藤新道。

新しい伊藤新道は、みんなで作り上げていくトレイル。

復活した第一吊り橋を渡る伊藤圭さん。

2月ともなると夏山で培った超人的エネルギーが底をつき、安曇野の町から離れた辺境で行き場のなさが際立ってくる。さて伊藤新道復活プロジェクトの話をする前に、僕とアウトドアアクティビティの関係について話さなければならない。

伊藤新道はご存じの通り、「黒部の山賊」でも有名な父・伊藤正一 (※2) が、当時建築不可能地帯と言われた黒部源流一帯に物資を運搬するため、また正一が人生を変えられるほどの衝撃を受けたという雲ノ平を広く世に紹介するために作られたが、地質の脆さやダム建設の弊害などトラブルが相次ぎ、1983年には廃道という幻の登山道である。

伊藤新道の渓谷の景色。

時が経ち僕が2023年現在、この道の復活を試みている理由は、父が最初に伊藤新道をつくったときのものとは異なる。この道の復活を通して、現在の北アルプスでは失われつつある、冒険と発見、未知なる自然体験などのあらたな楽しみを体験できるフィールドにしたいと思っている。

またこれを実現する方法も、父の時代とは異なり、みんなで道を作り上げ、フィールドを維持していくDIY精神が必要だと考えている。その理由を少しずつ紐解いていきたいと思う。

※2 伊藤正一:1923年 (大正12年)、長野県松本市生まれ。1946年に、三俣蓮華小屋 (現、三俣山荘)、水晶小屋の経営権を譲り受ける。その後、湯俣山荘、雲ノ平山荘を建設。1956年には、最後の秘境「雲ノ平」への最短ルートである伊藤新道を完成させる。1964年には、黒部源流域での自らの体験をつづった『黒部の山賊』を上梓。ベストセラーとなる。2016年6月、永眠。

山小屋の主の息子だが、インドア派だった少年時代。

黒部源流域の三俣山荘。背景に見えるのは鷲羽岳。

僕の生まれは東京都新宿区四谷。新宿通り沿いの事務所に適したようなトンネルのような間取りのマンションだ。なぜ北アルプス最奥地の山小屋経営者がそのような立地に住んでいたかと言えば、僕の父・伊藤正一が文化人であることに誇りを持ち、山小屋の主では飽き足らず、東京にいて発信や物書き等の表現活動をしていたからだ。

幼少期の伊藤圭さん。夏休みだけ山小屋で生活するものの、インドア派の少年として育った。

したがって、夏になれば三俣山荘に行き、夏休み1カ月ほどを過ごし、また東京に帰ってくる、というルーティンの子供時代だった。時代はファミコンが発売したばかり、我が家はテレビゲームや漫画が禁止だったので友達の家に行って順番を待ってやらせてもらう。また同時にモノづくりが好きだった僕は、学校から帰れば絵を描くか工作をしていた。それが自分の居場所だった。

父の伊藤正一氏の代から続く、三俣山荘。

その当時はまだ新宿にも空き地や叢 (くさむら)、土手などがあり虫取りなども良くやっていたが、地上げやビルの乱立などによって外で遊べる場所は減っていった。もちろん球技なども遊びの中心だったとはいえ、ボールを顔面でキャッチするようなスキルだった僕は好んで参加ということはなかった。

つまり時代背景もあり、東京でアウトドアアクティビティなどというものはほぼなく、夏休みの1カ月だけ三俣に行って、当時すでに60代の父にせがんで数回鷲羽岳か三俣蓮華だけに登るかの繰り返しで、あとは山荘内でスタッフとじゃれるか絵を描くか、プラモを作るかの日々で、間違いなく僕はインドアアクティビティ派の人間であった。

アメリカのインディロックにハマり、DIY精神を学ぶ。

現在は山小屋のオーナーだが、若い頃はミュージシャンを目指していた筆者 (伊藤圭)。

父が黒部源流の開拓や、登山の民主化、各プロジェクトに明け暮れていたのは50歳くらいまでだろう。その後はマネージャーに現場はまかせ、遅まきながら出来た家庭と写真、楽器の改造の特許などを申請し、文化人的人生を突き進んでいた。

90年代には思うように変革していかない国立公園の制度、登山文化、林野庁の理不尽な地代徴収方式などにしびれを切らし、国相手に訴訟にも踏み切っている。

父の部屋は先述のマンションのトンネルの一番奥にあり、窓一つない洞窟のような部屋で厭世的に自らの世界に没頭していた。つまり黒部源流という秘境を多くの登山者に紹介するため現場を駆けずり回っていた、熱き山男の父を僕は知らない。

さてそんな家庭に生まれた僕は、都会と不思議な家族と山の間でバランスが取れるわけもなく、繊細な性格も相まって、実に不安定な10代を過ごし、高校に入ったころには実に退廃していた。

音楽だけでなく、そのアティチュードにも影響を受けたニルヴァーナ。

そんな僕を支えていたのはご多分に漏れず音楽だった。ある日友達が「お前これ聞いてみなよ」と渡してきたのが、まだ出たてのニルヴァーナ (※3) の「ネヴァーマインド」だった。再生してみると今までの音楽と感覚が違いすぎて何もわからない。しかし2回、3回聞いた時にはもう中毒になっていた。

このニルヴァーナのカート・コバーンはファッションアイコンでもあり、ピンクのおかっぱ頭にカーディガンにジャックパーセルなどセルフプロデュースも完璧だったのだが、思い出せば大切だったのは彼の思想だ。

音楽が天才的だったのは当然だが、ポートランド辺りのインディコミュニティに影響を受けていて、自分が影響を受けた無名ミュージシャンに恩返しをするように芋づる式に紹介し表舞台に引き上げていった。そして一気に片田舎のオルタナティブロックで世界を席巻してしまったのである。ぼくは恐らく自分の世界は自分で作れという「DIY精神」をここで学んだ。

僕がもう少し大人になってからの話であるが、カート・コバーンが表舞台に引き上げたアーティストの一人である、DIYミュージックのパイオニア=ダニエル・ジョンストン (※4) の音楽、またその既成のものに捉われないスタイルや考え方にも強く影響を受けた。

※3 ニルヴァーナ:オルタナティブロック、グランジの先駆者として知られる、アメリカのロックバンド。ボーカル&リードギター&メインソングライターのカート・コバーンは、オルタナティヴロックの歴史において、最も影響力のあるミュージシャンの一人。1994年に27歳で亡くなったが、今なお音楽界に大きな影響を与え続けている。

※4 ダニエル・ジョンストン:アメリカ合衆国のシンガーソングライターでありアーティスト。当初は、自宅で録音したカセットテープを配布するという形で作品を発表していた。カート・コバーンをはじめさまざまなミュージシャンに愛され、「孤高の鬼才」としても名を馳せた。

現在も山小屋の営業期間が終わると、音楽活動を行なっている。

話を戻して、高校卒業後のこと。実家にあった弟が購入したレスポールの偽物を冗談で弾いていたら、なんとなく曲が作れることに気づき、ミュージシャンを目指す手もあるのかな?と思い始めた。20歳の時にアメリカに渡ってみるも、あちらで暮らすということはあまりにハードルが高く帰国。その後、京都に居つくことになり、そこでバンドを作り、バイト、ライブ、音源作りと、どうにかミュージシャンになれないかともがき、活動していた。

妻の敦子と出会って、山小屋での生活を始める。

妻の敦子と水晶小屋を受け継ぐことにした。

その人生の方向性が完全に転換したのが24歳の時、妻の敦子 (あつこ) と出会ったことである。

倉敷にある彼女の家庭は、僕と真逆のサザエさん一家のような三世帯家族。おばあちゃん子だった敦子は、日本文化と自然、染色や民芸などを愛し、アメリカかぶれだった僕の価値観を散々ひっくり返した。

まずは敦子と計画した東北旅行で、僕は日本文化の魅力に引き込まれていくようになる。東北では、陶芸、木こり、日本建築など日本文化の担い手の方々と出会った。その後、何年も通い続けるようになり、その土地にある自然のものを使ってつくる、日本独自のものづくりの考え方や精神性に惹かれた。

そしてこのアメリカかぶれロック野郎と大和なでしこが、山小屋、それも北アルプス最奥地の水晶小屋を運営するという珍道中が始まるのである。彼女の持つ日本人の原始性が、北アルプスの自然の奥行きと、その美しさをそれとなく教えてくれたのだろう。

ちなみに、この後の水晶小屋の改装のとき、東北で知己を得た日本建築の担い手の方に、お手伝いをしてもらった。建材は東北から持ち込まれたものだった。

2007年、水晶小屋の建て替えにおいては日本の伝統工法を駆使した。

時がたって3年前、夫婦で山小屋を始めて18年たった年、コロナ禍が起こり世界が変わってしまった。もちろん商売的にはどん底に落ち込んだわけだが、暇な山荘内で僕には新しいことを考える時間があった。

伊藤新道の再生は、北アルプスの新しいビジョンと仕組みの実験。

伊藤新道復活プロジェクトで復活した吊り橋。

「10年くらい本気で仕事をしてみるか」

仕事とは何か。何年もの間うすうすやらなければならないと思ってはいたが、手を付けたら後戻りのできない巨大なプロジェクトのすべてだ。

1. 伊藤新道の再生

2. 地元大町を盛り上げて、再び北アルプスのゲートウェイにするための拠点作り

3. 湯俣山荘の再開

4. 登山とサブカルチャーを結び付けるプロジェクト

5. 山小屋がやってきた北アの環境保全を会社化

つまり、今までの国立公園や地元行政の山岳観光に関する考え方や慣例を再構築して、民間ベースで新しいヴィジョンと仕組みを作ってみよう、というアウトドアフィールドにおける革命だ。

実際コロナ前でさえ、ビジネス面の限界から、70年も建て替え出来ずいつ崩壊するかと恐れおののいている三俣山荘の躯体だが、新築しようとすると立地条件や建築費の高騰で軽く3億円かかる。このまま続けて何かを待っていてもという部分があったのに加えてのコロナ禍だ。事業をイノベーションするのは自然の流れでもあった。

1983年に休業した湯俣山荘も、今年復活する予定。

簡単に言ってしまおう。北アルプスの登山も山小屋も地元の町ももっと楽しく自由なものになって、圧倒的に利用者が増え、また利用した人も行政もみんなで北アのフィールドを維持しなければ、登山の世界は終わってしまいます。ということだ。

このプロジェクトを「山と人と街プロジェクト」と呼んでいるが、はじめてから3年目に入った。

さて20年間仕事を共にしてきた、妻の敦子は今何を考えているか。彼女は究極の現場主義で、山小屋の運営そのものに誇りを持っているし、なにより黒部源流の自然を愛している。周辺の魅力を伝えるためのお客さんとの会話、自分が実際に手を動かしてのトレイル整備が彼女の仕事だ。

コロナ禍になり、このプロジェクトを打ち明けた時から一貫して「大切なのは三俣山荘。山荘が続いていくこと」という通り、俗世間と結びついて新たなアウトドアのフェーズを作り出すことなどに興味はなく、プロジェクトの無理な進行による経済的なダメージを心配していた。彼女には理念などより、風景や訪れる人の方が何倍も大切なのだ。

妻の敦子は、黒部源流域のトレイル整備に力を入れている。

共感してくれた人ととも、新しい伊藤新道、新しい北アルプスをつくっていきたい。

伊藤新道を、冒険と発見、未知なる自然体験などを楽しめるフィールドとして復活させようと試みている。

人生には不思議な瞬間がある。物理学者を目指していた父が、突然何かに引き寄せられ黒部源流の開拓と、自然保護思想に生涯をささげるタイミングが来たように、僕にもものぐさな趣味人からプロジェクトに身をささげる時が来たのは、やはり背負っている黒部の原始の自然がなす業なのだろうか。

父がそうだったように、やりたくてやっているというよりは、取りつかれているだけの一つの修羅なのだと思う。正しいとかそういうこともなく、パズルのピースを一つも摂り逃すことなく進行していくだけだ。

一方で、僕の根っこには若い時に憧れた、アメリカのインディロックやハードコアのDIY精神がずっと残っている。「自分の世界は自分で作れ」と。これは伊藤新道のプロジェクトにも通底している。

山小屋スタッフと一緒に伊藤新道を歩く。山小屋以外の人もどんどん集まってきている。

伊藤新道のプロジェクトを進行していくと、人が集まってくる。プロジェクトに共感する人、自分にも協力できるんじゃないかと思う人、新しい世界が見たい人。こうやってコミュニティが形成されていく過程を楽しんでいる。このような仲間がいなければできないプロジェクトである。

この後の連載では、僕の北アルプスでの日常とともに、伊藤新道復活プロジェクトのリアルタイムのドキュメントをレポートしていきたい。

伊藤新道から見た硫黄尾根。

今回は、伊藤新道復活の牽引役である伊藤圭さん自身に、自らの生い立ちから山小屋や伊藤新道に対する想い、そして今後のビジョンを率直に語ってもらった。

伊藤圭さんの締めの言葉にもあったように、次回からは、今年の8月の伊藤新道の本開通に向けた、伊藤新道復活のリアルタイムのドキュメントをレポートしてもらうので、お楽しみに。

TAGS:

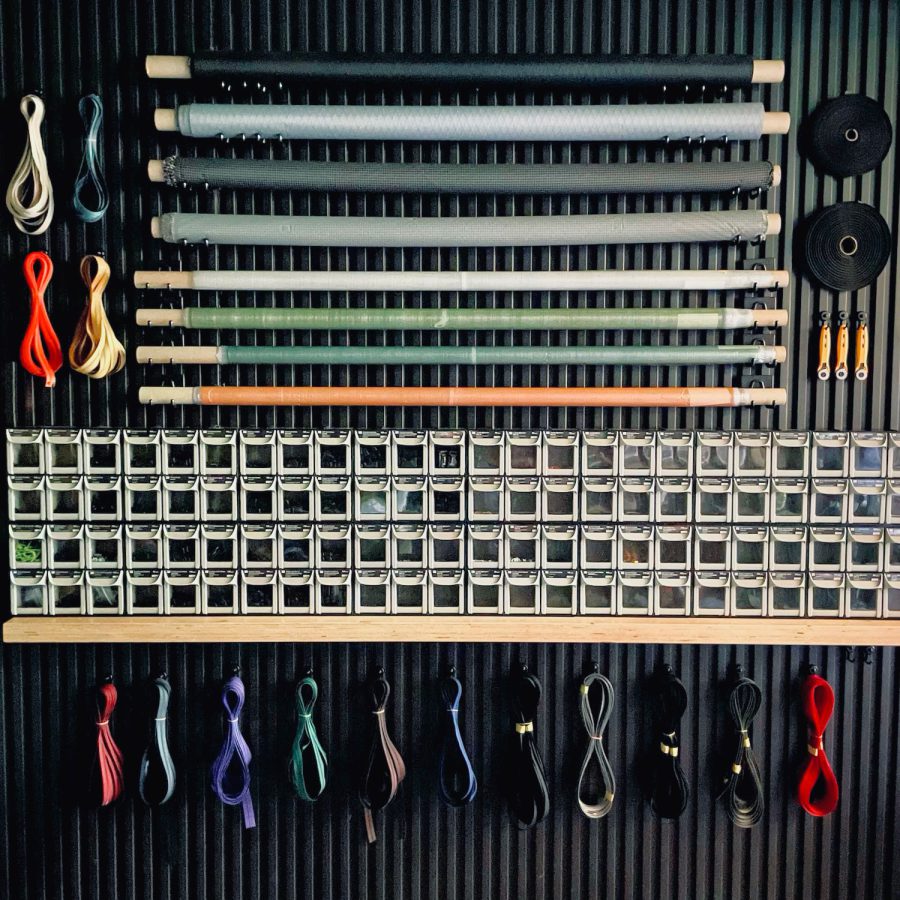

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  Tenkara USA | RHODO (ロード)

Tenkara USA | RHODO (ロード)  Tenkara USA | YAMA (ヤマ)

Tenkara USA | YAMA (ヤマ)  Tenkara USA | Rod Cases (…

Tenkara USA | Rod Cases (…  Tenkara USA | tenkara kit…

Tenkara USA | tenkara kit…  Tenkara USA | Forceps & …

Tenkara USA | Forceps & …  Tenkara USA | The Keeper …

Tenkara USA | The Keeper …  Tenkara USA | 12 Tenkara …

Tenkara USA | 12 Tenkara …  Tenkara USA | Tenkara Lev…

Tenkara USA | Tenkara Lev…