フライフィッシング雑記 田中啓一 #09 釣り文学

文・写真・イラスト:田中啓一

What’s 『フライフィッシング雑記』 | フライフィッシャーであり、ハイカーであり、ファッションデザイナーである田中啓一さんによる、フライフィッシングにまつわるエッセイ。フライフィッシングは美しく、格調高く、ワイルドで、創意工夫の奥深さがあり、TRAILS読者とは親和性の高い個性あふれる遊びだと思う。釣り人はもちろん、釣りをしたことがない人も、田中さんが綴る魅惑的な言葉に運ばれて、フライフィッシングの深淵なる世界へ旅だっていただきたい。

釣り文学

釣り文学と言える本に初めて出会ったのは高校一年の時だった。ある日、同じクラスのSと釣りの話をした。当時、私は川でオイカワや鮒を釣っていたが、それを聞いてSは誇らしげに

「オレはそいつらを食う魚を釣っている」

と言った。

「なんだその魚?」

と私が言うと、Sは

「ブラックバスって知ってるか?それをルアーで釣るんだ」

と言った。

ブラックバスもルアーも初めて聞く言葉だった。

そしてSはスウェーデンのABU社のカタログを持ってきた。そこに載っていたルアー専用ロッドやリールやルアーの写真は私を魅了するに充分な光を放っていた。特に胴体に鉤がいくつも付いたプラグの形に強く惹きつけられた。Hi-Loという名前だった。

これが、それまでずっと「和」の釣りをしてきた私が、ゆくゆくはフライフィッシングへと導かれる「洋」の釣りへの端緒となった。

Sが次に私に見せたのが、開高健 (※1) の「フィッシュ・オン」だった。秋元啓一の写真がふんだんに使われ、写真集としても楽しめる本だ。「フィッシュ・オン」はルアーフィッシングを始めたばかりの私には刺激が強すぎるほどの情報量だった。

後から知ることになるのだが、当時の開高健自身も決して釣り名人というわけではなかった。まだ見ぬ海外の巨魚に憧れて旅をしていた一釣り人だったのだ。それゆえに、彼の文章から伝わる期待、不安、歓喜、落胆、その全てが瑞々しく描かれ、私の胸を打ったのだろう。

そして小説家らしく、その視線は釣りだけにフォーカスされず、現地の風土や人間に深く浸透していく。また視線は自身の内面にも向けられ、釣りの旅で起こった全ての事象が文章として紡がれている。

この本はアラスカのキングサーモン釣りから始まり、スウェーデン、アイスランド、西ドイツ、ナイジェリア、フランス、ギリシャ、エジプト、タイを巡り、最後に日本のイワナ釣りで締めくくられる。

キングサーモンやパイクと言った大物を釣り上げる豪快な釣りの話も面白いのだが、パリのセーヌ川の雑魚釣りで、何やら関係が怪しいカップルに出会った話もそれはそれで味わい深いものがあった。

この本は「もっと遠く!」「もっと広く!」「オーパ!」「オーパ!オーパ!」へと引き継がれる人気シリーズとなった。「フィッシュ・オン」は釣り師ならずとも楽しめる名著である。

ちなみに開高健は「開高健の大いなる旅路 スコットランド紀行」という番組でフライフィッシングもした。鱒や鮭を狙ったのだが、釣れなくてイライラしている様子が映し出されている。この際、同行したコピーライターでフライフィッシャーでもある渡辺裕一氏によると、その博識と含蓄に富んだ会話たるや目を見張るものであったという。

渡辺氏はその後「小説家の開高さん」というこの時のエピソードも含めたエッセー集を上梓した。

しかし、なぜシリアスな作品を多く残している小説家が釣りの本を書いたのか。その理由は本書の冒頭に書いてある。

そして前述した「開高健の大いなる旅路・・・」の中でも「釣り師は心に傷があるから釣りに出かける。しかし彼はその傷が何であるかを悟っていない」という名文句がある、と語っている。そして自らの中にも癒されない傷があるから遠方まで釣りに来ているのだろうとも言っていた。

ノーテンキな私などは別に心の傷を癒しに釣りに行っているわけでは無いのだが、開高健にとってこの場合の「釣り師」は「私」と同義語なのだろう。

井伏鱒二 (※2) という作家名を聞いて、誰もが脳裏に浮かぶのは、あの名作「山椒魚」ではないだろうか。

実は井伏には稀代の釣り好き作家という側面もあった。鱒二という名前にもそれが現れている。彼は渓流釣りを特に好み、伊豆や山梨などの谷で山女魚、岩魚、鮎釣りなどに興じた。

そんな小説家の趣味から生まれた短編集が次に紹介する「川釣り」である。井伏作品の魅力は、その淡々とした語り口にあると思う。

そして何より私を惹きつけたのは、人間の愚かさや悲しさをも包み込む作品全体にそこはかと流れている独特のユーモアである。

なにせ彼は徴兵された戦地でも暇さえあれば投網漁や釣りをしていたのである。井伏には「黒い雨」という戦争の悲惨さを描いた作品もあるが「川釣り」では戦地が何やら長閑な場所に思えてくる。

「釣魚記」という一編では、釣りに行った伊豆で泊まった宿が水害に遭い、同行していた太宰治の慌てようがおかしく描かれている。

「ワサビ盗人」は伊豆の天城のワサビ田での盗難事件の顛末を描いているのだが、ヤマメを釣りに来て、たまたまワサビ盗人を見つけた老釣り師の行動が面白く描かれた名作である。

「白髪」も老人が釣り場で遭遇する稀有な体験の話で、非常に面白い。この一編には開高健も特に注目したらしく、井伏鱒二に接見した折に「あの話は本当ですか」と質問したらしい。井伏は「あれはこさえたんです」と答えたという。

「川釣り」の舞台は渓流が多いので、フライフィッシャーが読めば情景がありありと浮かぶのではないかと思う。

東京都の中央線沿線はかつては文学者が多く住んでいた。井伏鱒二も荻窪に住んだことがある。私の実家は中野区だった。その頃にはすでに井伏は荻窪にはいなかったが、私は場所だけでも確かめようと自転車に乗って天沼辺りを探し回ったが、ついぞ場所の特定には至らなかった。

ここ数年黒鯛釣りが都会でブームだ。それは近年、東京湾奥と呼ばれる千葉から東京、神奈川の沿岸や運河に、黒鯛がとても増えたからだ。ウォーターフロントに建つタワーマンションの住人が目の前の岸壁に黒鯛を見ることが日常となったほどに。

なので、伝統的な釣法であるところのヘチ釣りもさることながら、ルアーを用いたチニングなる釣法を駆使する者も含め、黒鯛釣りがちょっとしたブームとなるに至った。東京湾奥で活動するYoutuberも散見し始めた。

黒鯛釣りが出てくる小説といえば、幸田露伴 (※3) の「幻談」である。

この作品は、なぜか1800年代のアルプスはマッターホルン登山の話から始まる。そこで登山隊が不思議な現象を目撃する話が語られる。そして舞台はいきなり江戸時代に飛び、暇を持て余した武士が隅田川でケイズ(黒鯛)を釣る話になる。その後は読んでのお楽しみであるが、私がこの本を強く推すのは、話の面白さもさることながら、幸田露伴という作家の語り口の見事さにある。

物語は、話し言葉のようなデスマス調で語られる。それはまるで落語や講談を聞いているような、心地良いリズムを持った絶妙な文章で、話しがスラスラと頭に入ってくる。

そのうち読者は文字を追うことと、それが脳内で映像に切り替わるスパンがだんだんと短くなり、ついには境目がなくなったような感覚に陥り、ついには完全に物語に没入していく。

少なくとも私はそうだった。私はコンクリートで護岸された隅田川しか知らないが、それが想像上の江戸時代の隅田川と重なり、黒鯛が身を寄せる乱杭がまざまざと眼前に現れた。

優れた文章とはどんなものなのか、これを読んで初めて知ったような気がした。

この本は岩波文庫から「幻談・観画談」として出版されているが、この「観画談」も同様の没入感を生じさせる不思議な物語だ。

私はヘチ釣りの道具は持っていたので、つい最近、電車で行ける近場で黒鯛釣りを再開したところだ。その日、なんとか1尾は獲ろうと餌のカニを岸壁ギリギリに落とし込みながら隅田川の右岸を上流に向かって延々と歩いていた。

ピクリともアタリが出ないまま、時間は夕刻となり、対岸のビル群も水面もすっかりブルー一色に染まり始めた頃、ふと「幻談」を思い出した。目の前の光景が小説のそれと頭の中で重なり、一瞬現実感を失った。

※1 開高健 (かいこう たけし):1930年〈昭和5年〉生まれ。小説家。「裸の王様」で芥川賞を受賞。ベトナムなど戦争のルポルタージュ作家としても知られる。また趣味の釣りでも世界を渡り歩き、その体験を綴ったエッセイに「フィッシュ・オン」「オーパ!」などがある。

※2 井伏鱒二 (いぶせ ますじ):1898年〈明治31年〉生まれ。小説家。代表作は「黒い雨」、「山椒魚」、「ジョン萬次郎漂流記」等。筆名は釣り好きであることに由来する。「川釣り」、「釣師・釣場」など、釣りをテーマとした作品も残している。

※3 幸田露伴 (こうだ ろはん):1867年〈慶応3年〉生まれ。明治から昭和にかけて活躍した小説家、随筆家、考証家。代表作に「五重塔」、「運命」などがある。将棋、書道、川釣り、酒などを趣味とする教養人でもあった。

TAGS:

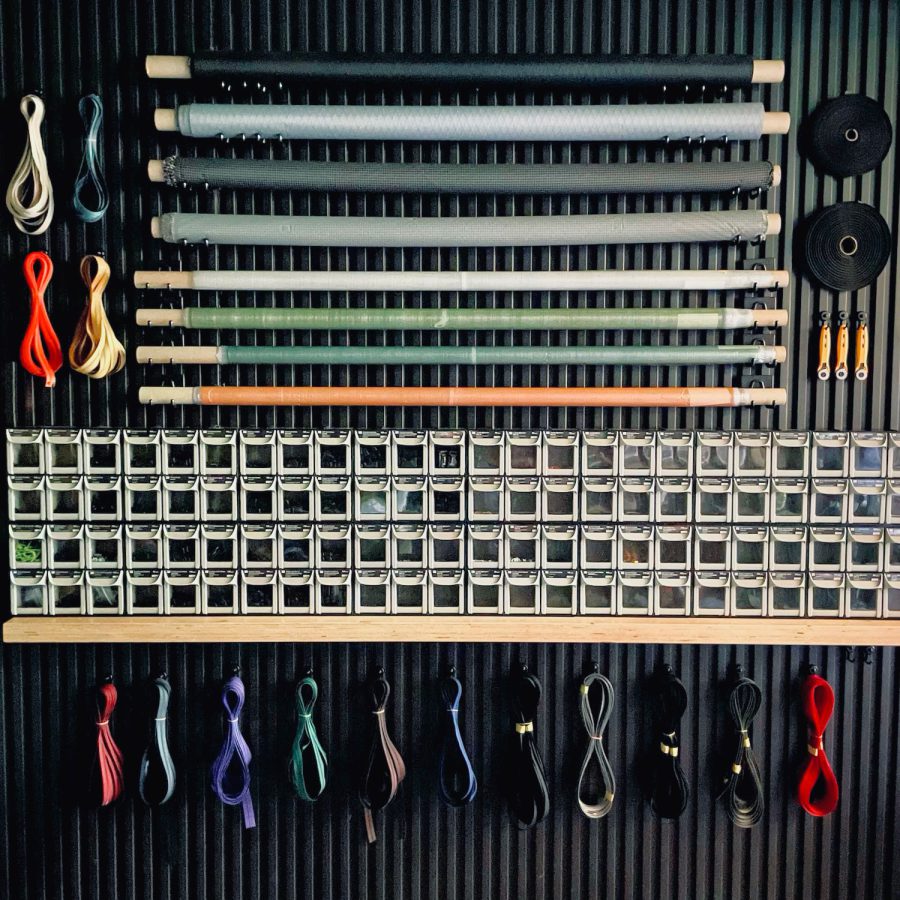

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  ZimmerBuilt | TailWater P…

ZimmerBuilt | TailWater P…  ZimmerBuilt | PocketWater…

ZimmerBuilt | PocketWater…  ZimmerBuilt | DeadDrift P…

ZimmerBuilt | DeadDrift P…  ZimmerBuilt | Arrowood Ch…

ZimmerBuilt | Arrowood Ch…  ZimmerBuilt | SplitShot C…

ZimmerBuilt | SplitShot C…  ZimmerBuilt | Darter Pack…

ZimmerBuilt | Darter Pack…  ZimmerBuilt | QuickDraw (…

ZimmerBuilt | QuickDraw (…  ZimmerBuilt | Strap Pack …

ZimmerBuilt | Strap Pack …