HAMMOCKS for Hiker | ハンモックギア2022 #05 TRAILS research(前編)ハンモック スペック調査

取材・文・構成:TRAILS

『HAMMOCKS for Hiker 2022』のアフターレポートとして、全7回でお届けする特集記事『ハンモックギア2022』。今回の第5回は「ハンモックスペック調査2022」。現在、国内で販売されている、軽量・コンパクトなハンモックをリサーチし、タイプ別に分類したレポートだ。

3年ぶり5回目の開催となった『HAMMOCKS for Hiker』は、2016年から開催している「ハンモックを使った、ハイキングの旅」を提案するイベント。

ハイキングで使える軽量でコンパクトなハンモックを中心に、ウッドストーブなどハンモック関連ギアも勢揃い。これだけの数のハイキング向けハンモックを、実際に触って、座って、寝て、試せるイベントは『HAMMOCKS for Hiker』だけ、といっても過言ではない。

今年の特集記事では、注目のハンモックや、個性あふれるさまざまな周辺ギア、TRAILS独自のリサーチ結果、ユーザーの声など、面白くて役に立つ情報満載のコンテンツをお届けしていく。では、第5回のTRAILS researchによるハンモック スペック調査をお楽しみください。

イベント会場にところ狭しと展示されたハンモックを、今回の記事ではスペックをもとにタイプ分けした。

ハンモックの最新スペック調査2022。「軽さ」と「快適さ」によるタイプ分類。

現在はさまざまなブランドから、いろんなタイプのハンモックがリリースされているが、「プロダクトごとの違いを理解するのが難しい」「結局どれが自分に合っているかわからない」と感じている読者の方も多いだろう。

そこでTRAILS編集部では、現在国内で流通しているもののなかから、ハイキングに使える軽量・コンパクトなハンモックを中心に、各プロダクトのスペックを毎年リサーチしTRAILS researchとして発表している。

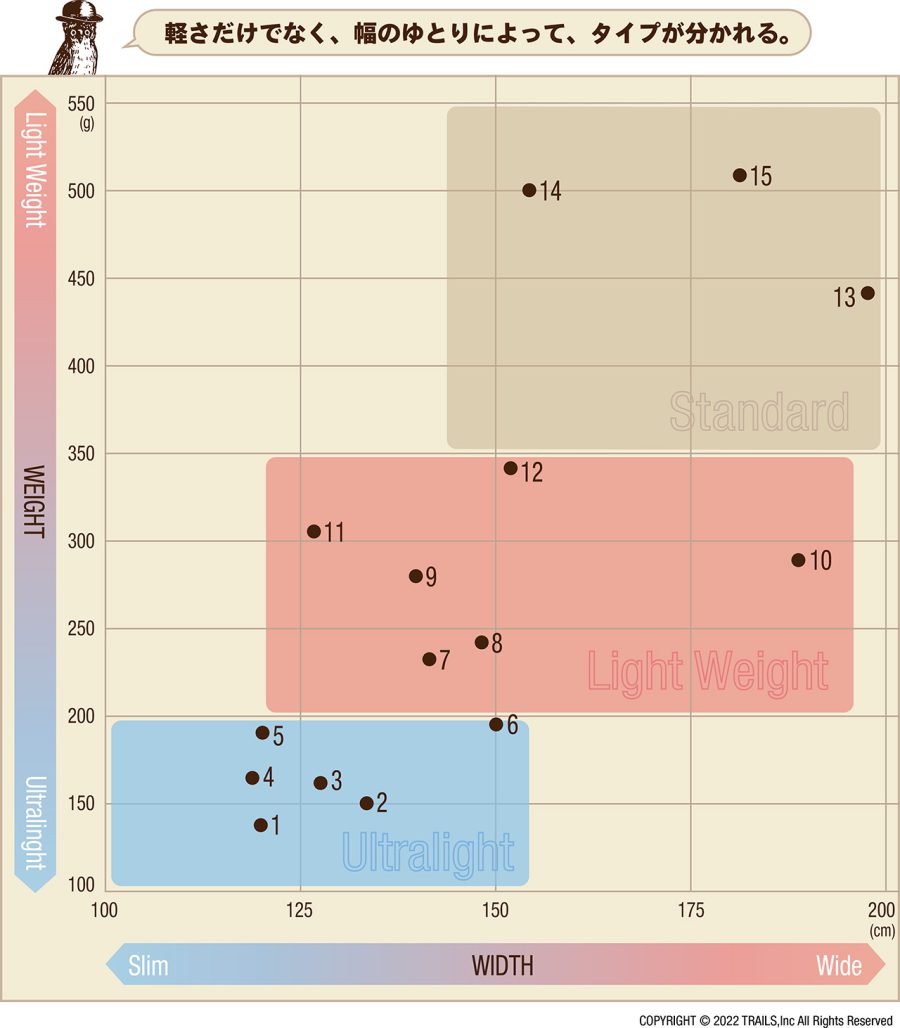

今までさまざまなハンモックを実践で使い、またテストしてきた経験から、TRAILS独自の分類の軸として、「軽さ」と「快適性」の2つの軸を採用している。「快適性」を表す軸としては、「幅」を採用。快適性には幅の広さ以外にも素材や構造など複数の要素があるが、「幅」がゆったりと寝る快適さを端的に表す指標となる。

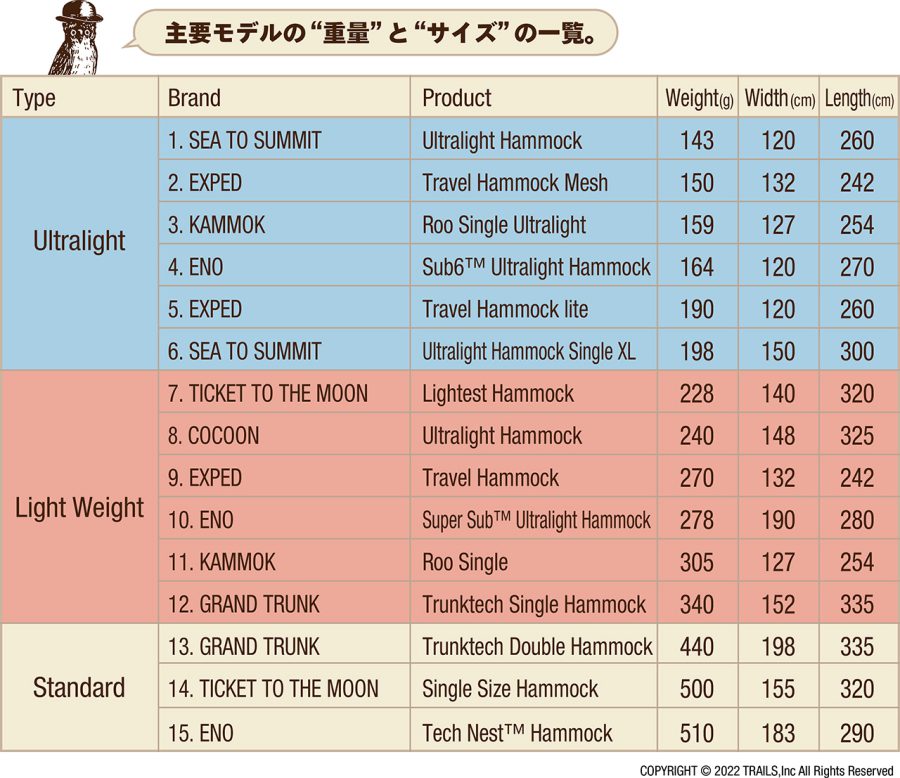

以下、タテ軸を「重量」、ヨコ軸を「幅」にしたプロット図、また「重量」「幅」「全長」のスペック一覧表により、洗い出した各ハンモックのスペックを整理した。

この図と表から、軽量・コンパクトなハンモックは大きく3タイプに分かれることが見えてくる。これを見取り図として、まずは見てみてほしい。

製品の重量は、メーカーのオフィシャルHPを表記。以下の製品は、付属カラビナ込みの重量: 7, 11, 12, 13, 14, 15

上記の図と表にあるように、ハイキングにも使えるハンモックは、大きく3つのタイプに分けられる。

①『ウルトラライト(UL)ハンモック』:徹底的に”UL化”を目指したモデル。 最軽量級のハンモックは、200g以下であることが境界線となりそうだ。幅は120cm前後のミニマムなものが多い。

②『ライトウェイト(LW)・ハンモック』: “軽さ”と”寝心地”の両方に力点を置いたモデル。重量は350g以下に抑えつつも、幅150cm前後のゆとりのあるサイズのものが多い。

③『スタンダード・ハンモック』: パッカブルハンモックのクラシックなスタイル。ゆとりのある幅は、ハンモックならではの寝心地のよさ、安定性、そして楽しさを存分に提供してくれる。

ハンモック選びのひとつの基準に、「軽量さ」と「ゆとりのある寝心地」という2つの軸に対して、どのようなバランスを求めるか、という観点がある。そのときに、ここにある3つのタイプ分けが参考になるだろう。

各タイプ別のプロダクトを見ると、ULハンモックには、ハイカーからの支持も厚いENOのSub6などが該当する。またこのカテゴリーの新製品として注目したいのは、EXPEDのTravel Hammock Mesh。コロナにより入荷が遅れてしまっているようだが、実物をチェックするのが待ち遠しい。

ライトウェイト・ハンモックには、今年が本イベント初登場ブランドであった、TICKET TO THE MOONのLightest Hammock、COCOONのUltralight Hammock、そして製品のアップデートがあったKAMMOKのRoo Singleなどが入る。いずれのプロダクトも生地の幅の広さだけでなく、生地の肌触りも心地よいのが特徴。

スタンダード・ハンモックでは、これも今年が本イベント初登場ブランドであった、アメリカのハンモックブランドGRAND TRUNKのTruncktech Double Hammockなどが該当する。快適性を重視したハンモック・キャンプとの相性抜群で、同プロダクトはイベント参加者から寝心地の評価も高かった。

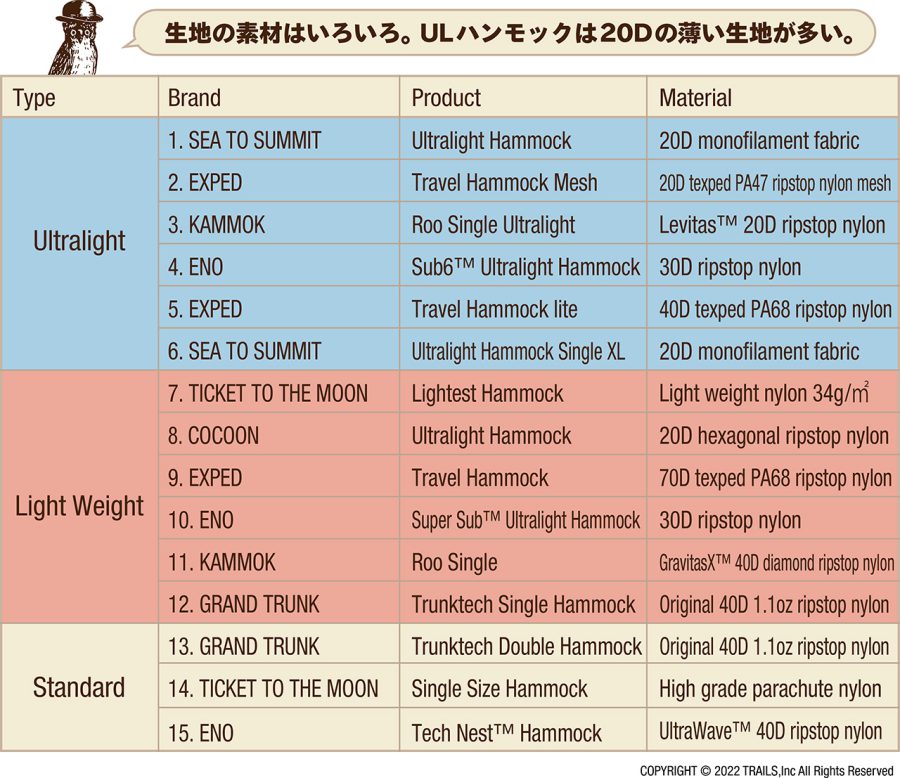

次に、ハンモックの生地についても少し触れてみたい。

自分の好みに合う寝心地かどうかは、ハンモックの「幅」だけではなく、当然、どんな生地が使われいるかも大きく影響する。生地の肌触りや寝た時の伸びやハリは、実際に触って確かめてみるのがよい。

表にあるように、ULハンモックでは、20〜30デニールの薄い生地を使われているプロダクトが多い。ライトウェイト・ハンモック、スタンダード・ハンモックは、30〜40デニールのしっかりした生地感のあるものを採用しているプロダクトが多い。

「UL化」と「快適性」の間を行き来する、ハンモックの歴史。

2004年頃、黎明期のULカルチャーのなかで、軽量シェルターとして注目されたヘネシーハンモック。

ULの文脈では、日本では川崎一さん (※) のブログが火付け役となって、2004年頃にハンモック、タープ、バグネットがセットになったヘネシーハンモックが、900gを下回るシェルターとして話題になった(川崎さんのインタビュー記事はコチラ)。その後、「第2波」として、2015年頃にHummingbird hammocksやenoのsub7などが、150g前後の超軽量ハンモックとして注目された。

このようなUL化のトレンドのあとに、2018年頃よりULハンモックをベースにした、『幅広』タイプのプロダクトをリリースするブランドも増えた。つまり、UL化を追求した後に、快適性を求める揺り戻しのような動きだ。ハンモックだけではなく、軽量化と快適性のあいだの振り子運動のなかで、アウトドアギアは進化を続けてきた。

2022年の現時点では、多くのブランドが、今回分けた3つのタイプにそれぞれ属するハンモックを、ラインナップとして揃えている。HAMMOCKS for Hikerに遊びに来てくれたハイカーは、遊ぶシーンによって、それぞれのタイプのハンモックを使い分けている人が多いように見受けられる。

今回の記事で掲載したプロダクトの多くは、今回の特集記事の1回目と2回目でも紹介しているので、ぜひそちらの記事と合わせてチェックしてみてほしい。( #01 注目のハンモック8ブランド (前編), #02 注目のハンモック8ブランド (後編))

※ 川崎一さん:国内のULカルチャー黎明期を代表する人物のひとり。川崎さんの「狩野川のほとりにて」は、アメリカのULハイキングやガレージメーカーについての情報をいち早く発信し、日本のULカルチャー黎明期に多大な影響を与えた。

次回は、TRAILS researchの続編として、ユーザーレビューをお届けします。

次回は、『HAMMOCKS for Hiker | ハンモックギア2022 #06 TRAILS research (中編) ユーザーレビュー』。

HAMMOCKS for Hikerの会場に遊びに来てくれた、HAMMOCK HIKERたちのスタイルを紹介する。

TAGS:

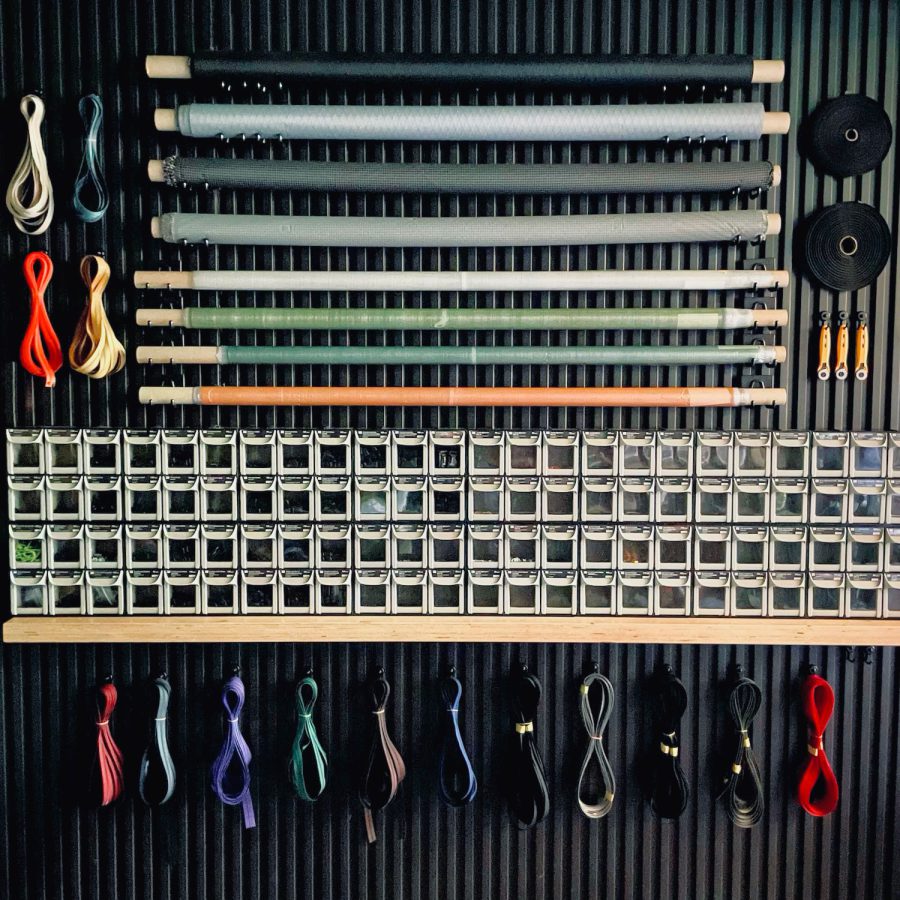

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  ZimmerBuilt | TailWater P…

ZimmerBuilt | TailWater P…  ZimmerBuilt | PocketWater…

ZimmerBuilt | PocketWater…  ZimmerBuilt | DeadDrift P…

ZimmerBuilt | DeadDrift P…  ZimmerBuilt | Arrowood Ch…

ZimmerBuilt | Arrowood Ch…  ZimmerBuilt | SplitShot C…

ZimmerBuilt | SplitShot C…  ZimmerBuilt | Darter Pack…

ZimmerBuilt | Darter Pack…  ZimmerBuilt | QuickDraw (…

ZimmerBuilt | QuickDraw (…  ZimmerBuilt | Strap Pack …

ZimmerBuilt | Strap Pack …