TOKYO ONSEN HIKING #17 | 霜山・葭之池温泉

TRAILS編集部crewの根津による『TOKYO ONSEN HIKING』、第17回目。

今回の温泉は、山梨県は富士吉田市の『葭之池温泉』(よしのいけおんせん)。

今から遡ること166年、安政3年 (1856年) に開業した、歴史ある老舗温泉である。

霜山の山頂付近から望む、富士山。

TOKYO ONSEN HIKINGのルールはこれ。

① TRAILS編集部 (日本橋) からデイ・ハイキングできる場所

② 試してみたいUL (※1) ギアを持っていく (※2)

③ 温泉は渋めの山あいの温泉宿がメイン (スーパー銭湯に非ず)

ハイキングをするのは、三ツ峠山 (通称、三つ峠) の南東に位置する、霜山 (しもやま・標高1,301m)。

三つ峠は富士山の絶景スポットとしても有名だが、霜山の存在は正直知らなかった。どんなハイキングになるか楽しみだ。

今回のテーマは、地元の裏山歩き。

このエリアでまっさきに候補にあがる山といえば、三つ峠に決まっているだろう。でも僕は、今回の葭之池 (よしのいけ) 温泉 と組み合わせるのであれば、メジャーどころじゃないほうがマッチすると思った。

地元の裏山的なところを歩いてから、その地元で長年愛されてきた温泉に浸かる。そんな、よりローカルな温泉ハイキングをしてみたかったのだ。

富士急行線・寿駅〜府戸尾根〜霜山〜新倉山〜葭之池温泉のコースタイムは、約5時間。電車の本数は多くないので、帰りの電車の時刻をチェックしておこう。

スタート地点の「寿駅」。道路を挟んで反対側にコンビニがあるので、まずは食料の調達から。

今回のスタート地点は、富士急行線の寿 (ことぶき) 駅。初めて耳にした駅であり、初めて降りる駅である。

無人駅をさらに簡素化したような……いや、もはや駅ではないような佇まいが、仰々しくなくて好感が持てる。なんだか散歩をするような気分で僕は歩きはじめた。

住宅地のなかに石碑やお社 (やしろ) があったりと、風情ある町並み。

ハイキングしているのは僕ひとり。誰にも出会わない裏山探検。

登山口が出てくるまで、20分くらいは町歩き。団地の脇から登山道がはじまっていることは調べ済みだが、それらしき標識はない。

どう考えても行き過ぎた気がしたので戻ってみると、金網のフェンスに開閉できる扉があった。ここだったか。

この金網のフェンスから登山口へと入っていく。

山の案内などは一切書かれていない扉をくぐると、すぐに登山道の登りがはじまった。最初は歩きやすい道だったが、徐々に道を覆う雑草が目立つようになり、ほどなくしてヤブに突入。

山に分け入っていく感じがして、ちょっとテンションが上がる。

伸び放題の雑草をかきわけながら進んでいく。ヤブ漕ぎが楽しい! だなんて嘘でも言えないが、しばらく人が足を踏み入れてないエリアをひとりで進んでいくのは、ちょっとした探検気分が味わえるから悪くはない。

とはいえ、連日猛暑日がつづいているなかでのヤブ漕ぎは、タフ極まりない。歩きはじめて1時間足らずで、汗だく。僕はバテないようにと、行動食をほおばることにした。

オーガニック100%のドライフルーツをたくさん入れた『MYOM (Make Your Own Mix)』。現在、TRAILS INNOVATION GARAGEでも販売中。

行動食は、毎度おなじみTRAILS INNOVATION GARAGEのトレイルミックス『MYOM (Make Your Own Mix)』。暑さで足がつらないように、ミネラル補給としてパンプキンシードを多めに入れてきた。

府戸尾根は派手さはないが、歩いていて楽しい道だ。

2時間ほど登ると、ようやく稜線 (府戸尾根) に出た。稜線と聞くと絶景と開放感が味わえそうなイメージを抱くが、ここは特に眺望はなく、細い回廊のような尾根道がひっそりとつづいていた。

いつまでたっても裏山のまま。いい意味で地味な感じが僕好みでもあった。

ULハンモッキング & ULクッキング

尾根沿いに、ハンモックにちょうどいい木があったので、ひと休みすることに。

今回使用したのは、『KAMMOK / Roo Single UL』(カモック / ルーシングルUL)。KAMMOKの最軽量モデルだ。

ハンモック本体はわずか168g (実測。一体型の収納袋含む)。今回はたまたま斜面での設営だったが、この軽量コンパクトなULハンモックは、取り扱いも簡単で、いともたやすくセット完了。さらっとした肌触りの生地がひんやり気持ちよく、今回のバディとしては最高だった。

『KAMMOK / Roo Single UL』は、軽量で通気性に優れた、独自の20Dナイロンリップストップ生地を採用している。今日のような暑い夏にピッタリ。

ランチを取ったのは、尾根を下りはじめたところにある、御殿 (ごてん・標高1,180m) のウッドデッキ。

GREASE POT (98g) とカーボンフェルトストーブ (25g)、ゴトク (10g)、チタン風防 (18g) を合わせて、トータル151g。

今回使用したクッカー&ストーブは、『Qiwiz UL Gear / Alpot Complete Kit』(キウィズ UL ギア / アルポットコンプリートキット)。これは、アメリカのULハイカー御用達の『GREASE POT』(グリースポット) に加えて、カーボンフェルトストーブ、ゴトク、チタン風防がセットになったオールインワンモデル。

ポットの容量は900mlで、重量は98g (実測)。ULクッカーの定番のひとつはマグだが、即席めん好きの僕としては、ULながらもこの大きさがあると作りやすくてありがたい。

ストーブの重量は25g (実測)。カーボンフェルトを使っているので、アルコールを染み込ませておけばすぐに着火できるし、倒してもこぼれることもなく、扱いが簡単なのがいい。

このストーブはフタも付いているので、燃焼が終わってなくともフタをして消化することが可能。アルコールを無駄にすることがない。

火力はあまり強くはないが、即席めんをつくるには十分。個人的には、カーボンフェルトストーブならではの静けさ (燃焼音がほぼしない) がお気に入りでもある。

御殿のウッドデッキからの絶景。

なぜここでランチをしたかというと、このウッドデッキから、富士山と富士吉田の町並みが一望できるからだ。残念ながら富士山の頂上には雲がかかっていたが、間近でみる富士山のスケールの大きさ、迫力に、しばらく見とれていた。

「神様の涙」と呼ばれる湧水 (ゆうすい) を用いた、唯一無二の温泉。

さて、そろそろ温泉に浸かりたい! あと1時間も下れば着くことがわかり、僕は足早に歩きはじめた。

すると目の前がパーッと開けて、五重塔と富士山が眼前に現れた。最後の最後でハイライトが訪れた感じだが、この塔は、新倉山浅間公園 (あらくらやませんげんこうえん) の忠霊塔 (ちゅうれいとう)。富士吉田市が市内出身の戦没者を合祀するために建立したものである。

新倉山浅間公園は観光地としても有名。環境省の『富士山がある風景100選』にも選ばれている。

公園を突っ切って、ようやくお目当ての『葭之池温泉』にたどり着いた。安政3年 (1856年) 開業というだけあって、長い歴史を体現しているかのような木造建築の建物だ。温泉旅館みたいだが、あくまでメインは銭湯なのだという。

安政3年 (1856年) 開業の葭之池温泉。日帰り入浴は、2時間以内であれば大人600円、子ども300円。

玄関を入り、正面にある受付にいくと、すぐ横に飾られているものが目に入った。これはなんだろう? 聞けば、占いとのこと。

これは、2022年の筒粥神事の占い結果が記されたもの。

占いのサービスでもやっているのだろうか? と思ったが、実はこれ、この富士吉田で800年以上もつづいている『筒粥神事』(つつがゆしんじ) の結果なのだ。

筒粥神事とは、富士山参詣者の多寡や作物の出来高、一年の天候を占う神事のこと。それを担っているのが、世襲の占人 (せんじん) 一族の家『葭之池温泉』なのだ。

まさか代々つづく占者が営む温泉だとは思いもしなかった。

以前に僕らが歩いた『NIPPON TRAIL #04 富士講』では、江戸時代における富士山信仰の富士講をモチーフに、高尾山から富士山までつなぐ旅をつくった。そのなかでも富士吉田のエリアには、この神事のように、富士山信仰がさまざまな形で息づいているのが面白い。

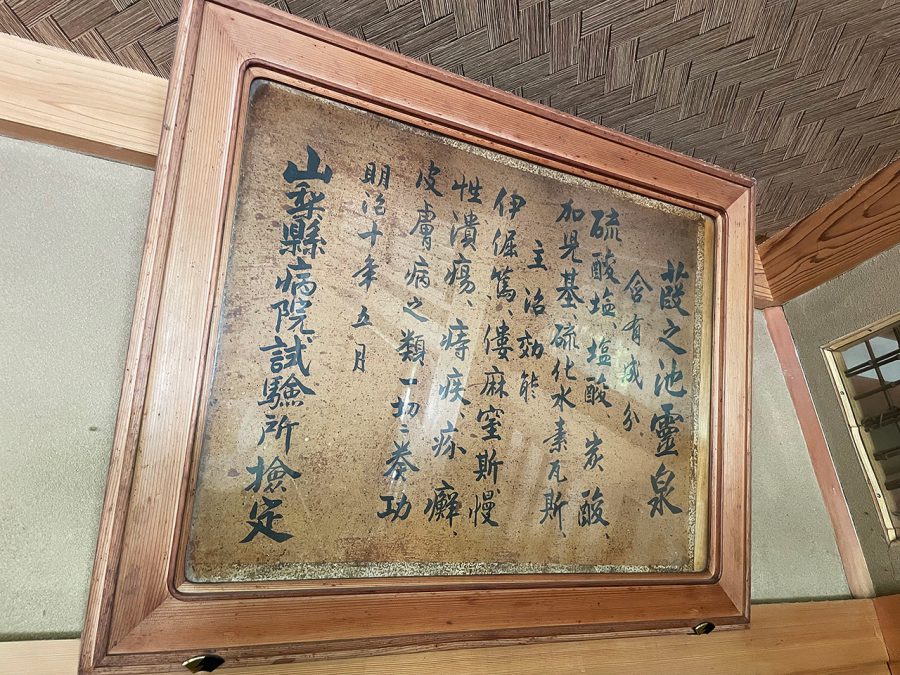

明治10年 (1877年)、山梨県病院試験所検定による主治効能の表。「皮膚病の類一切に効あり」と記されている。

さらに今度はひとつの「書」が目に入った。ここには「霊泉」と書かれている。つまりは、ご利益 (りやく) がある温泉ということ。

ここのお湯は、裏山である尾垂山 (おたれやま) の湧水 (ゆうすい) を使用しており、この湧水は昔から「神様の涙」と呼ばれるほど神聖なもので、皮膚病をはじめとしたさまざまな病に効能があると言われているのだ。

お風呂は内湯のみで、黒御影石の湯船。お湯は無味無臭でさらっとしている。

僕も、今回のハイキングの疲れを癒すべく、じっくりと味わった。お湯はさらっとしていて、何度でも入りたくなる心地良さ。地元の人が、自宅のお風呂代わりに入りに来るのもうなずける。

たっぷり浸かったあとは、食事メニューのなかから、鶏肉と卵がトッピングされた上うどん (吉田うどん) をオーダー。50畳の広さを持つ大広間でいただいた。

今回食べた上うどんは、600円。うどんが複数種類あるほか、親子丼やチキンカレーなどもある。

この大広間は、昔は近所の人が大勢集まって、みんなでよく相撲のテレビ観戦をしていたそうだ。番狂わせでもあった際には、国技館などの場内よろしく、ここでも座布団が飛びまくっていたのだとか。

ここは単にお湯に浸かる場所ではなく、人と人との交流の場、憩いの場でもあったのだ。再びここがそういう場になることを、葭之池温泉の方々は強く願い、さまざまな取り組みを行なっている。

葭之池温泉を説明するにあたっては、ともすれば、安易に「ノスタルジー」「レトロ」といった言葉が用いられてしまいそうだ。でも、ここにあるのは昔という過去の姿や文化ではない。昔から今なお受け継がれている、生きた銭湯文化が存在しているのだ。

だからこそ、地元の人はもちろん国内外の観光客や登山客が、こぞってここに足を運ぶのだろう。

今回ハイキングした山域を通る富士急行線。

長きにわたって受け継がれてきた歴史と文化、さらにはいくつもの伝説をも有する『葭之池温泉』。

現在は、銭湯だけではなくAirbnbも手がけ、海外からの旅行者にも人気だという。観光だけではなく、仕事をしながら逗留するのも良さそうだ。

さて、次の『TOKYO ONSEN HIKING』はどこにしよう。

※1 UL:Ultralight (ウルトラライト) の略であり、Ultralight Hiking (ウルトラライトハイキング) のことを指すことも多い。ウルトラライトハイキングとは、数百km〜数千kmにおよぶロングトレイルをスルーハイク (ワンシーズンで一気に踏破すること) するハイカーによって、培われてきたスタイルであり手段。1954年、アパラチアン・トレイルをスルーハイクした (女性単独では初)、エマ・ゲイトウッド (エマおばあちゃん) がパイオニアとして知られる。そして1992年、レイ・ジャーディンが出版した『PCT Hiker Handbook』 (のちのBeyond Backpacking) によって、スタイルおよび方法論が確立され、大きなムーヴメントとなっていった。

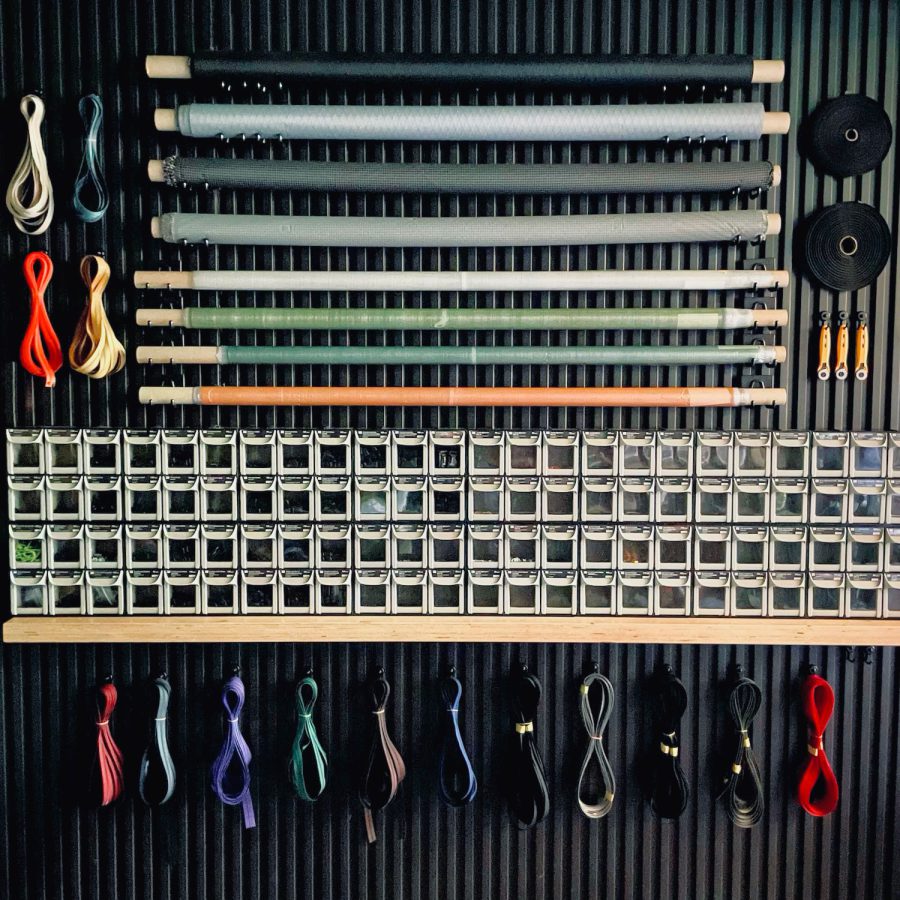

※2 実は、TRAILS INNOVATION GARAGEのギャラリーには、アルコールストーブをはじめとしたULギアが所狭しとディスプレイされている。そのほとんどが、ULギアホリックの編集長・佐井の私物。「もともと使うためのものなんだし、せっかくだからデイ・ハイキングで使ってきてよ!」という彼のアイディアをきっかけにルール化した。

TAGS:

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  ZimmerBuilt | TailWater P…

ZimmerBuilt | TailWater P…  ZimmerBuilt | PocketWater…

ZimmerBuilt | PocketWater…  ZimmerBuilt | DeadDrift P…

ZimmerBuilt | DeadDrift P…  ZimmerBuilt | Arrowood Ch…

ZimmerBuilt | Arrowood Ch…  ZimmerBuilt | SplitShot C…

ZimmerBuilt | SplitShot C…  ZimmerBuilt | Darter Pack…

ZimmerBuilt | Darter Pack…  ZimmerBuilt | QuickDraw (…

ZimmerBuilt | QuickDraw (…  ZimmerBuilt | Strap Pack …

ZimmerBuilt | Strap Pack …