茨城・久慈川 パックラフティング & 河原キャンプ 2 DAYS | パックラフト・アディクト #69

文:Fumi Sakurai 写真:Fumi Sakurai, Yuichi Nakazawa 構成:TRAILS

櫻井史彦 a.k.a バダさん (※1) によるパックラフティング・レポートの第2弾。バダさんの最もお気に入りの川のひとつである、久慈川 (くじがわ) の旅を紹介する。

バダさんは、ULハイカーであり、パックラフターであり、鳥見好きであり、そしてTRAILS編集長佐井に負けず劣らずのギアホリック。hikerbirderというSNSアカウント名から、バダさんの愛称で親しまれている。

今までも「パックラフト・アディクト」の連載を中心に、バダさんはTARILSの記事で何度も登場してもらってきたが、ライターとしても記事を書いてもらうことになった。川旅の話がメインではあるものの、ギアホリックのバダさんならではの偏愛ギアや、新たに試してみたマニアックなギアなども紹介してもらう。

そんなバダさんによるレポートの第2弾は、関東を代表するツーリング・リバーである、茨城県は久慈川のトリップ・レポート。

バダさんは、久慈川のどんなところに惹きつけられているのだろうか。

※1 バダさん:本名=櫻井史彦。hikerbirderというSNSアカウント名から、バダさんの愛称で親しまれている。2010年代前半の早い時期からパックラフトにはまって、以来、日本各地を漕いでいる。またギアホリックなULハイカーでもあり、そして鳥見好き (Birder) でもある。鳥見では、TRAILSの以下の記事で登場している。「PLAY!出社前に遊ぼう # 08 | TRAILS × Fumi Sakurai(hikerbirder) 鳥見(とりみ)」

久慈川の沈下橋をくぐるのは、楽しみのひとつ。

大好きなヤマセミを出会えることを期待して。

今年もまた久慈川 (くじがわ) を漕ぎに行ってきた。前回は秋に漕いだので半年ぶりだ。とりわけ綺麗な川ではないけれど、自分にとっては魅力のある川で、もう何年も通い続けている。

自分にとっての久慈川の魅力は、まずアプローチのしやすさが挙げられる。首都圏から車でも電車でも行きやすい。行き帰りの時間はそれなりにかかるので、週末を使って漕ぐなら土曜日、日曜日ともに半日ずつのツーリングになる。のんびりした川なので、そのくらいが丁度良い。

次に、毎回キャンプ地としているお気に入りの河原があること。週末に気軽に漕ぎにきて、河原でキャンプして、また翌日も漕ぐことができるのは嬉しい。

曇りがちな天候だったけれど時折青空が見えた。

そして、何と言っても、キャンプ地や舟を漕ぎながら、大好きなヤマセミ (※2) を出会えることがあるのがいい。ヤマセミが生息する流域は自然がある程度残っているので、舟を漕いでいても楽しい。ヤマセミがいる川は、良い川だ。

久慈川を漕ぐおすすめの季節は、鮎釣り解禁前の5月か秋の紅葉シーズンだ。どこでも同じか……。5月は水温がゆるみ、パドリングのスーツやキャンプ道具も含めて比較的少ない装備で漕ぐことができる。

※2 ヤマセミ:山間部の渓流や清流に生息するカワセミの仲間。頭の冠羽が特徴的で、カワセミの愛らしさと、白黒の斑模様の格好よさ、そして希少性によりバードウォッチャーに人気。木の枝等から水中に飛び込み餌を捕る様は見応えがある。またバードウォッチングについては、「ストレスを与えないように野鳥との距離を取る」「営巣中、育雛中の野鳥や巣へは近づかない」などの基本的なマナーを順守することが重要。

都心から車でも電車でも行きやすい久慈川。JR水郡線の常陸大子駅から山方宿駅までが、定番の1泊2日のコース。

舟を漕ぎながら景色を眺めれば青々とした樹木の若葉に囲まれている。また野鳥の繁殖期なので、もしかしたら大好きなヤマセミを頻繁に見られそうな期待もある。

秋になると、赤や黄に染まった樹々を眺めながら漕げるのがいい。所々、落ち鮎を獲る縄張り漁のしかけを越えつつパドルを漕ぐのも興味深い。河原の夜は冷え込むけれど、その分だけ焚き火を楽しむことができる。もしかしたらこの夏に巣立ったヤマセミの若鳥がいて多めに見られそうな期待もある。

何年も通い続けているからこそわかる、環境の変化。

常陸大子駅にて。右がバダさんのギア、左がバディの中沢くんのギア。

そろそろ旅のレポートを書こう。今回は、鳥見 (※3) の仲間でもある中沢くんと朝早くに集合し、車で常磐道を北上した。途中のスーパーで食糧を調達後、ゴール地点の山方宿に車をデポして、スタート地点の常陸大子には電車で向かった。

準備を終えてスタートする頃にはもうお昼間近だし、2日目のゴールもお昼時だ。週末に漕ぎにいく僕らにとっては、欲張らない、頑張らない距離と時間で漕ぐのが丁度よい。

同じ川に通い続けていると少しずつ環境が変わっていく。それは川の流れや河原に対する自然の力、また護岸工事による影響などきっかけは様々ある。台風による水害の後は護岸工事が多くなった。

常陸大子駅近くのスタート地点。

スタート地点が綺麗に再整備されて準備がしやすくなった。でもポーテージする箇所が1つ増えたのは残念。他の工事箇所もあり少しずつ変わっていくだろう。川旅を楽しむだけの立場では自然のままがいいけれど、流域に生活する立場ではそうもいかないことは理解している。

※3 鳥見 (とりみ):バードウォッチングのこと。

増水したシャモの瀬で、スリルとスピードを楽しむ。

漕ぎ始めてすぐ、2キロも進まないうちに最初のポーテージ (※4) がある。土管を並べて工事現場に続く橋はストレイナー (※5) もあって無理に進むのは危険すぎる。

以前、地元のカヤッカーが通過しようとして沈し (※6)、ゴンゴンと音を立てて流れていくのを間近に見たこともあるので、ここはポーテージの一択だ。こういう場面で舟を損傷したらツアー終了となるため、パックラフトの旅では気をつけたい。

※4 ポーテージ:舟を担ぎ上げて、陸路を歩いて障害物を越えること。

※5 ストレイナー:川にある障害物のこと。たとえば、流木やテトラポット、漂流物など。今回の渚滑川の場合は、ほとんどが倒木。

※6 沈 (ちん):転覆すること。フリップとも言う。

危険箇所は無理せずにポーテージ。

工事で変わった景色も、沈下橋のように変わらない景色も眺めながら漕ぎ進む。気を使うような瀬はあまりなくて、基本的にはリラックスして流れていく。

シャモの瀬 (※7) だけは念のためスカウティング (※8) したところ、珍しく強い水の勢いを感じた。いつもは拍子抜けするシャモの瀬を、今回初めてスリルとスピードを感じながら漕いだ。瀬の勢いが増す程良い水量があるようで、今回はそれに当たって楽しめた。

※7 シャモの瀬:今回のエリアの中で一番大きな瀬で注意が必要。瀬の難易度は1.5級。級とは、瀬 (川の流れが速く水深が浅い場所) の難易度のことで、クラスやグレードとも表現される。ここではカヤックにおける定義を用いている。カヤックでは1〜6級 (I〜VI) まであり、数字が大きいほど難易度が高い。同じ瀬であっても川の水量や地形の変化などによって難易度は変わってくるため、あくまで目安でしかなく、1級だから簡単、安全というわけではない。またアクティビティによって定義が異なり、パックラフト独自のPR (PackRafting) グレードもある。

※8 スカウティング:岸辺や岩の上などに上がって、事前に前方の様子を下見すること。前方の状況が読めないときに、川の流れ、瀬やドロップの大きさ、岩の配置などを見て、漕ぐことができるか、どのラインを通るかなどを見極める。

シャモの瀬は珍しくスリルがあった。

シャモの瀬を過ぎたらあとはのんびり流れるだけだ。途中、川沿いにあるキャンプ場の利用者に挨拶し、子供らに手を振りながら、僕らがキャンプする河原を目指した。

キャンプ地に到着。

キャンプ地の風景。

キャンプ地の河原に到着したら、手早く着替え、テントを立て、そして焚き火の薪拾い。

暗くなる前に薪に火をつけたら、あとはくつろぐだけだ。

焚き火をおこす中沢くん。河原キャンプでの焚き火は、パックラフティング & キャンプの楽しみのひとつ。

思い思いに食事を用意し、今日を振り返り、明日のヤマセミに期待しながら、まったりと過ごした。

今年もまたここに来られたよ。ありがとう、中沢くん。

翌朝、寝ぼけ眼でテントの外を眺めると、いつものように早起きの中沢くんが火を起こしている。朝ごはんの支度、出発に向けての支度だ。

パドルを漕ぐのはそこそこに、舟に乗りながら鳥見。

鳥を探す中沢くん。

2日目はゴールの山方宿に至るまで何度もヤマセミに会うことができる幸せなコースで、パドルを漕ぐのはそこそこに、舟の上からヤマセミを見つける鳥見のツーリングを楽しんだ。

ツーリング中に一度、猟銃を持ったハンターに呼び止められ、舟を漕ぐのを静止された。放流した鮎を食べてしまうカワウ (※9) を駆除しているとのこと。

下流にいる仲間が追ったカワウがもうすぐ飛んでくるらしい。何故だか一緒に息を殺して待つと、パァンと銃声が響いた。間近で発砲する瞬間に立ち会うと、緊張と迫力を感じるのだった。幸か不幸か弾は命中せず、カワウはそのまま飛んで行った。やれやれ。

害鳥扱いされるカワウの問題は様々な対応が考えられるが、コロニー (集団繁殖地) での繁殖成功率を下げる根本対応は、流域全体での協力を継続する必要があるため難しいようだ。

※9 カワウ:魚食性の鳥で泳ぎが得意。水中を自由自在に泳いで魚を捕り、放流した鮎も食べてしまうので、漁協にとっては悩みの種となる。パックラフトに突撃されたら一発で穴が開きそうな強力なクチバシを持つ。大きな黒い鳥が岩の上で翼を広げていたらカワウ。

ゴール地点の清流公園。大きな広場があり、駅へも徒歩で行ける近さにある。

その後は再び平和に、ヤマセミを探しながら、段々と広くなる川と景色を眺めながら、昼時に山方宿にゴールした。舟や濡れた装備を乾かし、パッキングしたら、腹ごしらえの時間だ。

山方宿は茨城県、茨城県と言えば納豆。スーパーで白飯を買い、地元の納豆屋さん直営店に向かった。店名の由来は知らないけれど「舟納豆」(ふななっとう) という名は僕らにぴったりだ。とても美味しいので土産にも買って家路についた。

道具を乾かして撤収の準備。

僕のお気に入りの道具

『Mountain Laurel Designs / Cricket Tarp』(マウンテン・ローレル・デザインズ / クリケット・タープ)

とにかく嵩張らず軽量なCricket Tarp。

久慈川のツーリングで使用したシェルターは、毎度お馴染みのMountain Laurel Designs (以下、MLD ※10) のCricket Tarpだ。

TRAILS crewによると、僕のイメージは今はなきspinnaker (スピンネイカー ※11) 製のMLDのSoloMid (ソロミッド) だそうで。たしかに、MLDのシェルターは各種取り揃えている。その中で一番使っているのがCricket Tarp (DCF製) だ。

その理由は、とにかく嵩張らず軽量なこと。舟の装備を優先したい時は、とくにこのシェルターが役に立つ。ビーク (※12) 付きで耐候性があり、でも視界を妨げないのも高評価。

舟のベッドにMLD Cricket Tarpを掛けるやつ、昨年の釧路川でもやってたね。あまり大きくないのに舟の上に張ると、足先や頭が結露した幕に触れることもあるけれど、これは小型軽量という恩恵とのトレードオフなので、気にする必要はない。Cricket Tarpは、僕のテントのなかで出動回数No.1となっている。

※10 Mountain Laurel Designs (MLD):ジャーナリストだったロン・ベルが2002年に設立。DCFをもっとも長く使い続けており、かつDCFを最初に使用したULガレージメーカーでもある。

※11 spinnaker (スピンネイカー):ヨットのセイル (帆) に用いられる軽量で丈夫な素材。

※12 ビーク:直訳すると鳥のくちばし。タープに付いている庇 (ひさし) の形が、鳥のくちばしに見えることからそう呼ばれている。

TAGS:

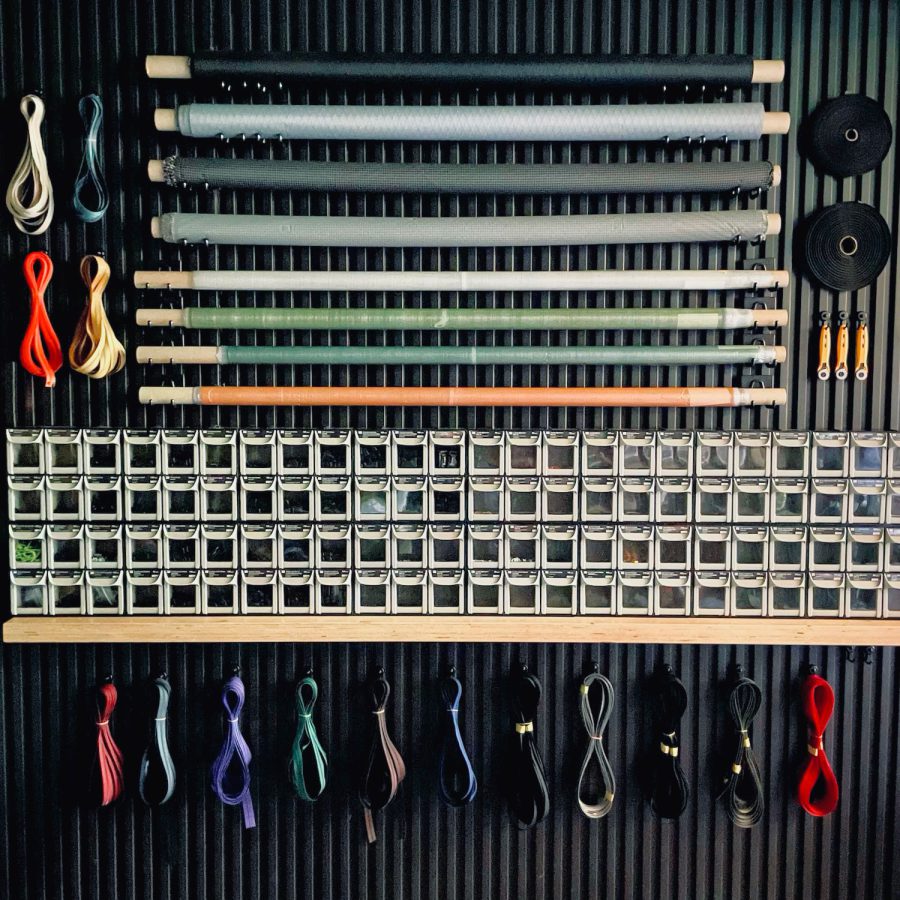

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  ZimmerBuilt | TailWater P…

ZimmerBuilt | TailWater P…  ZimmerBuilt | PocketWater…

ZimmerBuilt | PocketWater…  ZimmerBuilt | DeadDrift P…

ZimmerBuilt | DeadDrift P…  ZimmerBuilt | Arrowood Ch…

ZimmerBuilt | Arrowood Ch…  ZimmerBuilt | SplitShot C…

ZimmerBuilt | SplitShot C…  ZimmerBuilt | Darter Pack…

ZimmerBuilt | Darter Pack…  ZimmerBuilt | QuickDraw (…

ZimmerBuilt | QuickDraw (…  ZimmerBuilt | Strap Pack …

ZimmerBuilt | Strap Pack …