コロラド・トレイル | #02 ギアリスト編 by Tony(class of 2023)

文・写真:Tony 構成:TRAILS

毎年、多くの日本人ハイカーが海外トレイルを歩きに行く。スルーハイキングだったり、セクションハイキングだったり、ソロだったり、カップルだったり……それぞれが思い思いのスタイルでロング・ディスタンス・ハイキングを楽しんでいる。

そんなハイカーたちのロング・ディスタンス・ハイキングのリアルを、たくさんの人に届けたい。できれば、それぞれの肉声が伝わるような旅の記録、レポートを紹介することで、読者の方々にその臨場感や世界観をよりダイレクトに感じてほしい。

そこで、ハイカーが自らのロング・ディスタンス・ハイキングの体験談を綴る、ハイカーによるレポートシリーズをスタートさせることにした。

今回は2023年にコロラド・トレイル (CT) をスルーハイキングした、トレイルネーム (※1) Tony (トニー) による、第2回のレポート。Tonyは、CTの旅を終えた後にTRAILS crewにジョインしたハイカーだ。

Tonyの旅の一部は、パタゴニアの公式ブログ「ストーリー」に、「コロラド・ポリシー」というタイトルで掲載されており、パタゴニアのウェブサイトやアプリで読むことができる (詳細はコチラ)。このスルーハイキング・レポートは、より詳細なコロラド・トレイルのレポートとなっている。

今回のTonyのCTスルーハイキング・レポートの第2回は、スルーハイキングに向けたギアの準備編をお届けする。

※1 トレイルネーム:トレイル上のニックネーム。特にアメリカのトレイルでは、このトレイルネームで呼び合うことが多い。自分でつける場合と、周りの人につけられる場合の2通りある。

※2 PCT:Pacific Crest Trail (パシフィック・クレスト・トレイル)。メキシコ国境からカリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州を経てカナダ国境まで、アメリカ西海岸を縦断する2,650mile (4,265㎞) のロングトレイル。アメリカ3大トレイルのひとつ。

Tonyが2023年スルーハイキングしたCT。

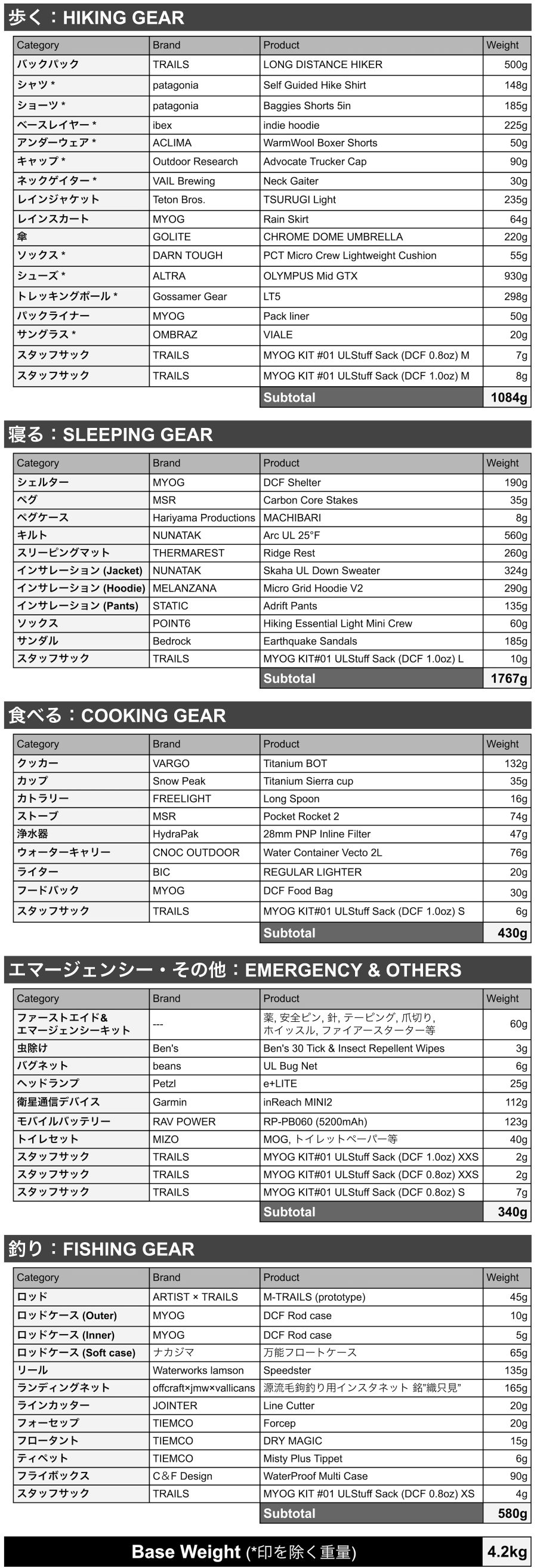

Tony’s ギアリスト for コロラド・トレイル

※Base Weight (ベースウエイト) :水、食料、燃料などの消費するものを除いたバックパックの重量。背負うバックパックの重量を測るための基準であるため、ハイキング時に着用するウェアやシューズ等はベースウエイトに含まない。ベースウエイト4.5kg以下 (10ポンド以下)が、UL (ウルトラライト) の一般的な基準となっている。また消費するものを含めたバックパックの重量を、パックウエイトと呼ぶ。

CTのスルーハイキングに向けたギア選びでは、「ロング・ディスタンス・ハイキングにおいて実用性のあるシンプルでULなMYOG」というのをひとつのテーマに準備した。前回PCTをスルーハイキングしてから8年。ロング・ディスタンス・ハイキングにおいて、自分なりの必要十分を無理なくアップデートし、よりシンプルなハイキングスタイルを追求したかった。

CTはトレイルのほとんどが標高3,000m〜4,000mの高山地帯とシビアな環境。一方、どうせやるならアメリカのハイカーのようにイージーさやクレイジーさも楽しみたい。そういうわけで、TRAILS crewいちのMyogerであるSUNNYことタクミくんにアドバイスをもらいながら、なかなか楽しい実験ができた。このMYOG実験録は、別の記事で近々紹介できたらと思う。

シンプルさはあくまで自分なりなので(笑)、ギアリストには釣り道具も忍ばせておくことにした。今回はよくばりにCTでフライフィッシングを楽しんだ。できる限りシンプル軽量化するのは、こういう遊びを削らないためでもある。

歩く:HIKING GEAR

[バックパック] TRAILS / LONG DISTANCE HIKER

前提として、CTには水場が少ないドライセクションがあり、そこでは水を大量に持たなければいけない。また、高所の冷え込みにより防寒ギアもやや嵩張る。さらにフライフィッシングのギアもある。そんなCTの旅にも対応できるよう、容量が大きく、腰荷重で安定し、それでいて超軽量なバックパックを選択する必要があった。

僕が旅の準備をしているタイミングで、TRAILS Crewから「LONG DISTANCE HIKER」の最終形ができあがったと聞いた。

メインで使用しているファブリックは、超軽量かつ強度と耐久性と防水性を兼ね備えた最先端の生地『ULTRA200』。僕がPCTで使ったHMGのWINDRIDER40などで採用されていことでも有名なDCFハイブリッドと比べ、引裂強度3倍、耐摩耗性7倍超を有する圧倒的なスペックで、55Lにも関わらず、重量500gにおさまる。

「腰荷重モデル」で、同サイズ比で最軽量級の圧倒的軽さという製品コンセプトは、まさに今回の自分が実践したいハイキングスタイル。このバックパックを使い倒してくるのが、今回のCTでの大きな楽しみのひとつに加わった。

[シャツ] patagonia / Self Guided Hike Shirt, [ショーツ] patagonia / Baggies Shorts 5in, [ベースレイヤー] ibex / indie hoodie, [アンダーウェア (パンツ)] BRING / WUNDER WEAR 50/50, [キャップ] Outdoor Research / Advocate Trucker Cap, [ネックゲイター] VAIL Brewing / Neck Gaiter, [レインジャケット] Teton Bros. / TSURUGI Light, [レインスカート] MYOG / Rain Skirt, [傘] GOLITE / CHROME DOME UMBRELLA, [ソックス] DARN TOUGH / PCT Micro Crew Lightweight Cushion, [シューズ] ALTRA / OLYMPUS Mid GTX, [トレッキングポール] Gossamer Gear / LT5, [サングラス] OMBRAZ / VIALE

ウェアについては、シンプルでクラシックなものをベースにしながら、高山帯特有の強い紫外線や気温の冷え込みへ対応できることを意識した。

紫外線対策として、トップスは襟付きのハイキングシャツを選んだ。温度調整しやすいようにシャツは半袖にして、ウールのフーディをレイヤリングするようにした。

他にもサンダーストームによる濡れや、激しいアップダウンへの対応として、防水ミッドカットシューズを使うことした。

寝る:SLEEPING GEAR

[シェルター] MYOG / DCF Shelter

シェルターは、今回の旅へ向けてDCF (ダイニーマ・コンポジット・ファブリック)でMYOG (MAKE YOUR OWN GEAR)した。前回のPCTで使用したシェルターが470gで、このMYOGしたシェルターは190gと前回より大幅にUL化した。

このMYOG実験録は、別の記事で詳しく紹介できたらと思うので、お楽しみに。

[キルト] NUTATAK / Arc UL 25°F, [スリーピングマット] THERMAREST / Ridge Rest, [インサレーション(ジャケット)] NUNATAK / Skaha UL Down Sweater, [インサレーション(フーディ)] MELANZANA / Micro Grid Hoodie V2, [インサレーション(パンツ)] STATIC / Adrift Pants, [ソックス] POINT6 / Hiking Essential Light Mini Crew, [サンダル] Bedrock / Earthquake Sandals

寝袋は、NUNATAK / Arc UL 25°F (ヌナタク / アークUL 25°F)をキルトを選択。NUNATAK は、2000年代のUL黎明期よりキルトやダウンジャケットなど軽量なダウンギアで、ULハイカーから強く支持されているメーカー。このNUNATAKは、コロラド・トレイル沿いにある、リードビルという町を拠点にしている。この町で、いまもハンドメイドでダウンギアを制作しているMade in USAのメーカーだ。

コロラド・トレイルを歩くのであればローカルギアを使ってみたいという思いに駆られ、出発前にコロラド・トレイルの環境に合わせた、カスタム仕様のダウンキルトをオーダーすることにした。前回のPCTのときは背中も覆われたスリーピングバッグであったが、今回はよりULな仕様のキルトをセレクト。

ロッキー山脈の高山地帯の寒さにも耐えられるよう、快適適温を25°F (−4℃) のものに設定。ダウン量は約380g (900フィルパワー)。快適温度帯は前回のPCTのときよりも4~5度下げた防寒仕様だが、前回よりわずか5g増の560gにおさえることができた。またファブリックは、足元や顔周りなど一部、耐水性があるファブリックに変更。他にも足元や肩周りのサイズを自分の体に合うように、独自にカスタムを施した。

その他の防寒着においては様々なシチュエーションでも対応できるよう、行動中は抜けがよく停滞時は保温してくれるマイクログリッドやオクタなどのファブリックを使用しているウェアを選んだ。

食べる:COOKING GEAR

[クッカー] VARGO / Titanium BOT, [カップ] Snow Peak / Titanium Sierra cupT,[カトラリー] FREELIGHT / Long Spoon,[ストーブ] MSR / Pocket Rocket 2, [浄水器] HydraPak / 28mm PNP Inline Filter, [ウォーターキャリー] CNOC OUTDOOR / Water Container Vecto 2L, [ライター] BIC / REGULAR LIGHTER, [フードバック] MYOG / DCF Food Bag

今回クッカーとして選択したのが、VARGO / Titanium BOT (バーゴ / チタニウムボット )。ボトルとポットを組み合わせたアイテムで、湯沸かしができるボトルであり、蓋を閉められるポッドでもある。実は8年前のPCTでの苦い経験があり、今回はBOTを選んだ。

僕のロング・ロング・ディスタンス・ハイキングでの、基本的なルーティーンは、朝はオートミール (水で戻すだけ)、昼は袋麺 、夜はパスタ、米、フリーズドライという感じだ。これならば、鍋タイプのクッカーがあれば実際は十分である。

しかしトレイルフードの定番のひとつであるMountain HouseやBackpacker’s Pantryなどのフリーズドライ食品は、売られているものは2人用のものが実は多い。ロング・ディスタンス・ハイカーであっても、2人分は量が多く食べきれないことがよくある。PCTを歩いたときには、食べきれなかった分を既存のジッパー袋で密閉した後、次に食べようとした時に中身が漏れていて悲しい経験をしたことがあった。そこで今回は蓋ができるBOTで、残ったフードを持ち運べるようにしようと考えた。

エマージェンシー・その他:EMERGENCY GEAR & OTEHRS

[ファーストエイド&エマージェンシーキット] 薬, 安全ピン, 針, テーピング, 爪切り, ホイッスル, ファイアースターター等, [虫除け] Ben’s Ben’s 30 Tick & Insect Repellent Wipes, [バグネット] beans UL Bug Net, [ヘッドランプ] Petzl / e+LITE, [衛星通信デバイス] Garmin / inReach MINI2, [モバイルバッテリー] RAV POWER / RP-PB060 (5200mAh), [トイレセット] MIZO / MOG, トイレットペーパー等

僕は普段から足のトラブルが多いため、靴擦れ対策用の針と綿100%のテーピングを常備している。綿100%のテーピングは膝痛や捻挫対策の他に、絆創膏代わりとしても使用できるため、僕の中ではマストアイテム。ロールで持ち歩くと嵩張るため、必要な長さだけ切り出してから折り畳んでエマージェンシーキットに入れている。

虫対策としては、ヘッドネットと現地で売っている虫除け剤が染み込んだワイプ (布) を常備するようにした。

熊対策としては、CTのレギュレーションではベアキャニスターは必携装備とはなっていない。自分もベアキャニスターは持参しなかったが、熊の目撃情報が多いところでは、食事の場所に配慮することにした。

8年前にPCTを歩いたときとの大きな違いのひとつは、inReach (※3)の普及である。TRAILSに掲載されているリズの記事にもあるように、inReachはハイカーにとって必須装備のひとつとなっている。

CTでも多くのハイカーがinReachを携行しており、電波がないところでのメッセージのやり取りやトラッキングは、より一般的になってきている。

僕もCTではinReachを携行することにした。想定していた使用方法は、電波がない状況では妻との定期連絡、そしてサンダーストームのアラート情報の取得だ。

※3 inReach:GARMIN (ガーミン) が開発・販売している衛星通信デバイス。携帯電話の電波が届かないエリアでも、双方向通信が可能でSOS発信機能も搭載されている。最新機種の「inReach Mini 2」は、小型&軽量で、重量は100g。TRAILSでは、「ロングトレイルTOPICS #07 | PCT&ATスルーハイキングに向けた最新情報(2023 Feb)」では、PCTAにインタビューし、inReachの利用増加とともに、適切な利用方法や自身のナビゲーションスキルの重要性をレポートしている。詳細記事はコチラ。

釣り:FISHING GEAR

[ロッド] ARTIST × TRAILS / M-TRAILS (prototype), [ロッドケース(外)] MYOG / DCF Rod case, [ロッドケース(内)] MYOG / DCF Rod case, [リール] Waterworks lamson / Speedster, [ランディングネット] offcraft × jmw × vallicans / 源流毛鉤釣り用インスタネット 銘”織只見”, [ラインカッター] JOINTER / Line Cutter, [フォーセップ] TIEMCO / Forcep, [フロータント] TIEMCO / DRY MAGIC, [ティペット] TIEMCO / Misty Plus Tippet, [フライボックス] C&F Design / WaterProof Multi Case

僕が今回、CTでどうしてもやってみたかったことがフライフィッシングである。

PCTの時は、僕はまだ釣りという沼にハマっていなく、釣りをしているハイカーを見ても、「釣りしてるんだ、いいね」ぐらいにしか思ってはいなかった。だが、ここ数年で渓流釣りにハマり、国内でロング・ディスタンス・ハイキングをするときは、必ずと言っていいほど釣り道具をバックパックに忍ばせ、常に釣りができる場所を探しながら歩いている。

コロラドはフライフィッシングで有名な場所でもある。CTを歩くのに、フライフッシングをやらないという選択肢は僕にはなかった。今回は、TRAILSで現在制作中であるロッドのプロトタイプのテストを兼ねて持っていくことにした。源流域から上流域で使用でき、且つちょっとした大物が来ても、引きを楽しめる3番のフライロッド。軽量でコンパクトになるインスタネットなど、ロング・ディスタンス・ハイキングと相性が良い組み合わせで挑むことにした。

万全の準備をして、コロラド・トレイルへ。

今回は、CTをスルーハイキングするにあたってのギアリストを紹介してもらった。次回は、リサプライ(食料やギアの補給) やアクセスのプランニングについてのレポートをお届けする予定だ。

TAGS:

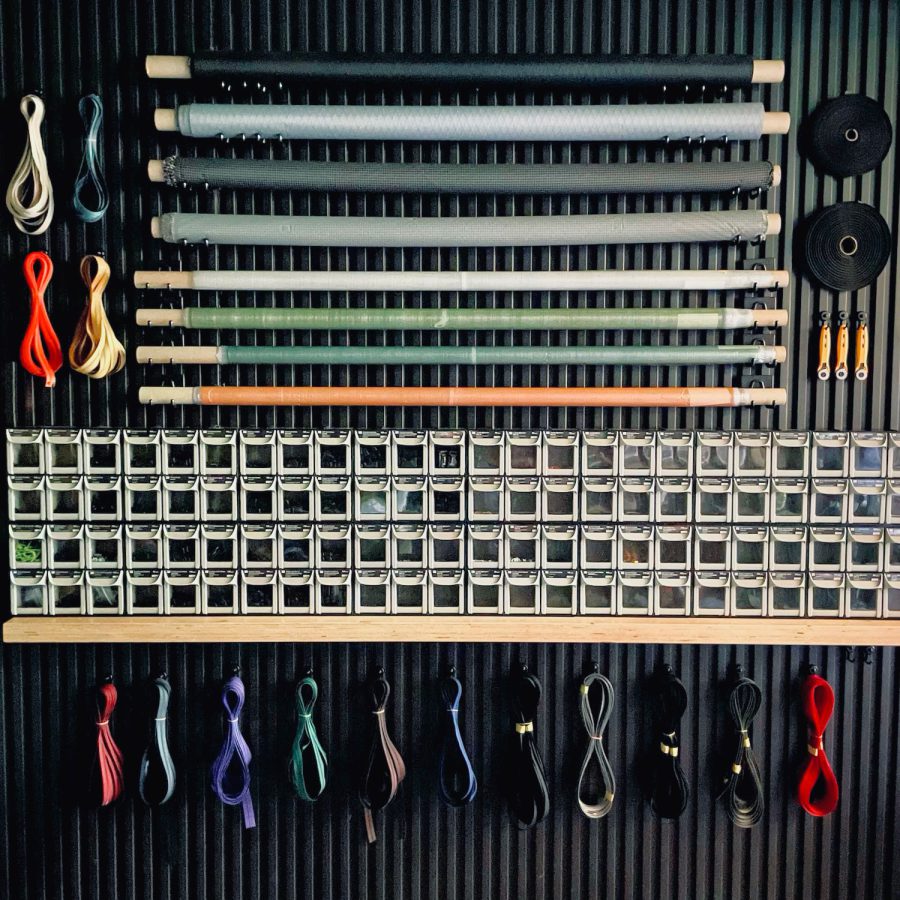

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  Tenkara USA | RHODO (ロード)

Tenkara USA | RHODO (ロード)  Tenkara USA | YAMA (ヤマ)

Tenkara USA | YAMA (ヤマ)  Tenkara USA | Rod Cases (…

Tenkara USA | Rod Cases (…  Tenkara USA | tenkara kit…

Tenkara USA | tenkara kit…  Tenkara USA | Forceps & …

Tenkara USA | Forceps & …  Tenkara USA | The Keeper …

Tenkara USA | The Keeper …  Tenkara USA | 12 Tenkara …

Tenkara USA | 12 Tenkara …  Tenkara USA | Tenkara Lev…

Tenkara USA | Tenkara Lev…