TOKYO ONSEN HIKING #19 | 高取山・鶴巻温泉 弘法の里湯

取材・写真:利根川 真幸 構成:TRAILS

久々の『TOKYO ONSEN HIKING』。

今までの本連載をレポートしていた根津に代わり、今回からTRAILS crewのトニーが2代目としてレポートしてきます。

トニーによる一発目のレポートは、神奈川県は秦野市にある『鶴巻温泉 弘法の里湯』(つるまきおんせん こうぼうのさとゆ)。

鶴巻温泉は、表丹沢、大山のふもとにある、昔からハイカーの疲れを癒してきた温泉地である。

鶴巻温泉の近くのトレイルから望む景色。

TOKYO ONSEN HIKINGのルールはこれ。

① TRAILS編集部 (日本橋) からデイ・ハイキングできる場所

② 試してみたいUL (※1) ギアを持っていく (※2)

③ 温泉は渋めの山あいの温泉宿がメイン (スーパー銭湯に非ず)

目指す山は、高取山 (たかとりやま・標高556m)。

丹沢や大山の南に位置する低山。電車・バスでの公共交通機関でもアクセスしやすく、里山をのんびりした雰囲気のなかをハイキングできるルートだ。

大山詣りなどの歴史が残るエリアを歩く。

自分の一本目の「ONSEN HIKING」はどこへ行こうかと考えながら、なんとなく丹沢方面の地図を眺めていたら、ふと「鶴巻温泉」という文字が目に入った。

気になって少し調べてみると、昔から大山詣り (※3) に訪れた人が立ち寄った温泉地であるらしい。そして鶴巻温泉のすぐ北側には、低山がいくつも連なっている。

ここをつなげて歩いてみたら、歴史も感じられるよさげなルートになるんじゃないか?

しかも鶴巻温泉は駅から歩いてたったの2分。ハイキングが終わって温泉に入って、すぐに電車に乗って帰れる気軽さもよさそうだ。

スタート地点の神戸バス停までは、小田急線・伊勢原駅北口からバスで10分。コースタイムは、4時間30分。ゴール地点の鶴巻温泉 弘法の里湯から鶴巻温泉駅までは歩いて2分。

スタート地点「神戸バス停」の前で。

今回のスタート地点は、小田急線・伊勢原駅北口からバスで10分のところにある、神戸バス停。

伊勢原駅からは大半のハイカーが大山方面に向かう中、高取山方面に向かうのはごくわずか。ゆったりとメロウなハイキングができそうな気配だ。

三之宮比々多神社の参道を歩く。

登山道に入るまで2kmちょっと舗装路を歩くのだが、スタートしてほどなく三之宮比々多神社 (さんのみやひびたじんじゃ) という神社を通る。縄文時代から信仰の場所であったといわれるところで、この土地のパワーを感じる幸先のよいスタートだ。

相模平野を一望できるトレイル。

栗原地区からトレイルに入っていく。

栗原地区からトレイルに入り、まずは高取山を目指す。

高取山へと向かう途中にある聖峰 (ひじりみね) は、秋には紅葉、春には桜と、ハイカーに楽しまれている山であるらしい。

登山口から20分ほどで聖峰に到着すると、急に展望が開けた。

聖峰からの眺望。

聖峰からは、相模平野や相模湾が一望できる気持ちのよい景色を望むことができた。天気がよいと、房総半島や筑波山までが見渡せるらしい。

高取山お山頂までは登り基調となるが、トレイルもきちんと整備されていて歩きやすい。

秋色に色づき出した自然を楽しめるのも、この時期ならではの醍醐味だ。自然と顔も上を向いて、楽しくハイキングすることができる。

高取山の山頂への登りにさしかかる前に、ここで少し休憩。

オーガニック100%のドライフルーツとナッツを選んで作る『MYOM (Make Your Own Mix)』。

持ってきたTRAILS INNOVATION GARAGE (以下、GARAGE) のトレイルミックス『MYOM (Make Your Own Mix)』をバックパックから取り出す。

僕は汗をかきやすく、バテやすい体質のため、行動食ではビタミンやミネラル補給、脂質を摂取することを意識しているので、ドライフルーツやナッツ類を中心に入れてきた。特にピーカンナッツはナッツ類の中でもビタミンや亜鉛も豊富で特に重宝している。

聖峰から高取山へ向かって登っていく。

高取山の山頂の手前の尾根までは斜度がきつくなるが、きちんと整備されて階段状になっているので登りやすい。僕はこうやって丁寧に地元の人が、手を入れていることを感じられるトレイルが好きだ。

しばらく樹林帯を登っていくと高取山と弘法山 (こうぼうやま) との分岐となる尾根に出た。その尾根の先に高取山の姿が目に入った。

ULギアで作るラーメンボムと、ハンモックタイム。

高取山の山頂から望む大山。

幅が広い尾根道を歩き、ほどなくして高取山の山頂に到着。山頂からは大山を望むことができる。

高取山から尾根道をそのまま北へ歩くと大山まで縦走ができる。ここを起点に表丹沢を満喫するのも魅力的なルートだ。

山頂には休憩用のベンチがあり、北側に見える大山を見ながら数人のハイカーがランチを楽しんでいた。ちょうどお昼時になってたので、僕もここでランチをとることにした。

BackpackingLight FireLite 550 Ti Cookpot (81g) とT’s Stove / Tiショーティ (17g) で、クッキングシステムはトータル98g。

今回使用したクッカーは、『BackpackingLight (BPL ※4) / FireLite 550 Ti Cookpot』(バックパッキングライト / フィアーライト 550 チタニウム クックポッド)。容量は550mlで、重量は81g (実測)。

ストーブは、『T’s Stove / Tiショーティ』(T’sストーブ / アルコール・ストーブ)。重量は17g (実測)。

今回セレクトしたのは、クラシカルなULギアの組み合わせ。BPLのチタンポッドは、現在ハイカーの定番になっているチタンマグのオリジナル。T’sストーブは、UL黎明期には、日本発のULギアとしてアメリカでも販売された、まさに日本が誇るアルストの名品のひとつだ。高い機能美をたたえたデザインで、改めてうっとりと見惚れてしまう。

ミニマルな機能美にうっとりするアルストの名品。

ランチのメニューは、僕がアメリカのロング・ディスタンス・ハイキングで定番で食べていた、ラーメン (袋めん) とマッシュポテトを混ぜて食べるラーメン・ボム。

袋めんを作るには550mlの容量がちょうどよく、ラーメンを半分くらい食べた後にマッシュポテトを投入する。味変で二度美味しく、満腹感も高められる。

更に、マッシュポテトがラーメンのスープの油分も吸収してくれるので、食後の掃除も楽チンだ。

ULハンモックの代表プロダクトのひとつ、ENO / Sub6™ Ultralight Hammock (164g)。

ラーメン・ボムを食べてお腹が膨れた後は、ハンモックタイム。

事前に地図を見て、傾斜が緩やかな箇所に目星を付けていたところが、ばっちりハンモックに最適な場所だった。

今回使用したのは、『ENO / Sub6™ Ultralight Hammock』(イーノ / サブ6・ウルトラライトハンモック)。同ブランドの最軽量モデルで、重量は164g。

アメリカのロング・ディスタンス・ハイカーが使うULハンモックとして、定番のプロダクトだ。コンパクトなサイズだが、適度に伸縮がある生地が、心地よい寝心地を担保してくれる。

ちょうど日差しも出てきて、しばしの間、気持ち良い揺れにまどろんだ。

カルシウム含有量が世界一とも言われる鶴巻温泉へ。

高取山からは念仏山・善波峠を経て、吾妻山方面へ。

高取山からは、念仏山山頂を経て、善波峠 (ぜんばとうげ) へ。

この善波峠は、かつては富士山や大山への参詣道として使われる街道が通っていたのだそうだ。大山への参拝のために、かつて多くの参詣の旅人が、この道を歩いていたことを想像しながら、ゴールの鶴巻温泉を目指す。

善波峠から先は勾配も緩やかで道も広くなった。途中の吾妻山 (あづまやま) 周辺では、ハイカーや地元の人たちと何度もすれ違った。町からも30分くらいでアクセスできる山なので、地元の人たちにとって日常的に自然を楽しめる山になっているのだろう。

そして、目的地の日帰り温泉の「鶴巻温泉 弘法の里湯」に到着!

営業時間は10:00〜21:00。休館日は月曜日 (祝日の場合は翌平日)。料金は、平日は1日1,000円、2時間800円、土日祝は2時間1,000円 (延長1時間ごとに200円)。

鶴巻温泉は、大正時代、寮を兼ねた温泉旅館ができたのが始まりで、古くから大山詣りの客が立ち寄る温泉地だったのだという。

弘法の里湯の総支配人に話を聞いたところ、現在の弘法の里湯は、大山や丹沢、そしてすぐ近くの弘法山や吾妻山などをハイキングしたお客さんが、たくさん訪れるのだそうだ。

ゆったりとくつろげる大広間

弘法の里湯は、丹沢の山小屋をイメージしたという石づくりの「山湯」と、秦野の里山をイメージしたという檜 (ひのき) づくりの「里湯」の 2つの露天風呂付きの大浴場があり、男女日替わりで楽しめるようになっている。

僕が訪れた日に入ったのは「山湯」だった。

弘法の里湯は、「秦野第1号泉 (※5)」(露天風呂)と「つるまき千の湯」(内湯、貸切風呂) の2つの源泉が楽しめる。

総支配人のお話によると、鶴巻温泉は、丹沢山塊のふもとの、この地域に特徴的な源泉を利用しているのだという。

その大きな特徴は、カルシウムが豊富に含まれていることで、世界一のカルシウム含有量と言われる温泉なのだそうだ。

地元では、その特徴を「牛乳並かそれ以上のカルシウム濃度」の温泉と謳っているのだそうだ。

カルシウムが豊富に含まれていることが特徴の鶴巻温泉。

弱アルカリ性 カルシウム・ナトリウム塩化物泉の温泉は、切り傷、筋肉痛、神経痛などに効果がある。

実際に入ってみると、体があたたまりやすく、温泉から上がった後も、すべすべの肌の潤いを感じられる温泉だった。

温泉後は館内のお食事処へ。ここでは蕎麦と豆 (落花生) がハイカーに評判もよく、おすすめとのこと。

なんでもこの秦野のエリアは落花生の産地なのだそうだ。地元では「茹でる」を「うでる」と言うそうで、茹でた落花生を「うでピー」と呼ぶらしい。このうでピーだが、その塩味がくせになり、ハマってしまうそうだ。

僕もビールと一緒にこの「うでピー」をいただいたが、この最高の組み合わせはやみつきになるのも納得。

地元の人は「うでピー」と呼ぶ、茹で落花生。

というわけで、温泉もメシも大満足。

歩いてきた高取山、吾妻山なども、味わいのある里山だった。

またこのあたりの冬の低山を静かに歩きにくるのもよさそうだ。

町からのアクセスもよく、気軽に自然と歴史を感じられるトレイルだった。

里山のおだやかな自然とともに、大山詣りなどの山岳信仰やその歴史も感じられるトレイル。そのふもとにある鶴巻温泉は、近隣の山を歩いた多くのハイカーで賑わっていた。

今度は温泉自慢の蕎麦も楽しみにまた遊びに行きたいと思う。

さて、次の『TOKYO ONSEN HIKING』はどこにしよう。

※1 UL:Ultralight (ウルトラライト) の略であり、Ultralight Hiking (ウルトラライトハイキング) のことを指すことも多い。ULは、ロング・ディスタンス・ハイキングから生まれた手法と思想。長い距離、長い時間を旅するための、必要十分でシンプル&超軽量な道具として生まれ、発展してきた。ULの伝説として語られるのが、1955年、アパラチアン・トレイルをスルーハイキングした (女性単独では初)、エマ・ゲイトウッド (エマおばあちゃん) 。1992年、レイ・ジャーディンが出版した『PCT Hiker Handbook』 (のちのBeyond Backpacking) によって、方法論や考え方が確立された。その革新的な方法論と実験精神は、その後、UL黎明期の1990年代〜2000年代に誕生した多くのULガレージメーカーにも多大な影響を与えた。

※2 実は、TRAILS INNOVATION GARAGEのギャラリーには、アルコールストーブをはじめとしたULギアが所狭しとディスプレイされている。そのほとんどが、ULギアホリックの編集長・佐井の私物。「もともと使うためのものなんだし、せっかくだからデイ・ハイキングで使ってきてよ!」という彼のアイディアをきっかけにルール化した。

※3 大山詣り:江戸時代に栄えた、大山に参詣する庶民信仰。大山は「雨降山」とも呼ばれ、雨乞いや五穀豊穣の祈願、また商売繁盛にも御利益があるとされ信仰を集めた。その大山詣りは、今も脈々と引き継がれている。また江戸時代は、鳶(とび)などの職人たちが巨大な木太刀(きだち)を江戸から担いで運ぶ独特の風習があり、古典落語や浮世絵、歌舞伎などにも登場する。

※4 BPL (Backpacking Light / バックパッキングライト) : ULハイキングの情報を発信する米国のウェブサイト。ハイカーが集う各種フォーラム (掲示板) では、UL黎明期からグラム単位でのきりつめた軽量化のアイディアなども盛んに議論されていた。

※5 秦野第1号泉:秦野市で最初に台帳登録された源泉。かつてここにあった光鶴園という旅館がこの第1号泉を利用していた。この旅館がなくなった跡地に建てられた弘法の里湯は、この秦野第1号泉と平成22年に掘削した秦野第24号泉を利用している。

TAGS:

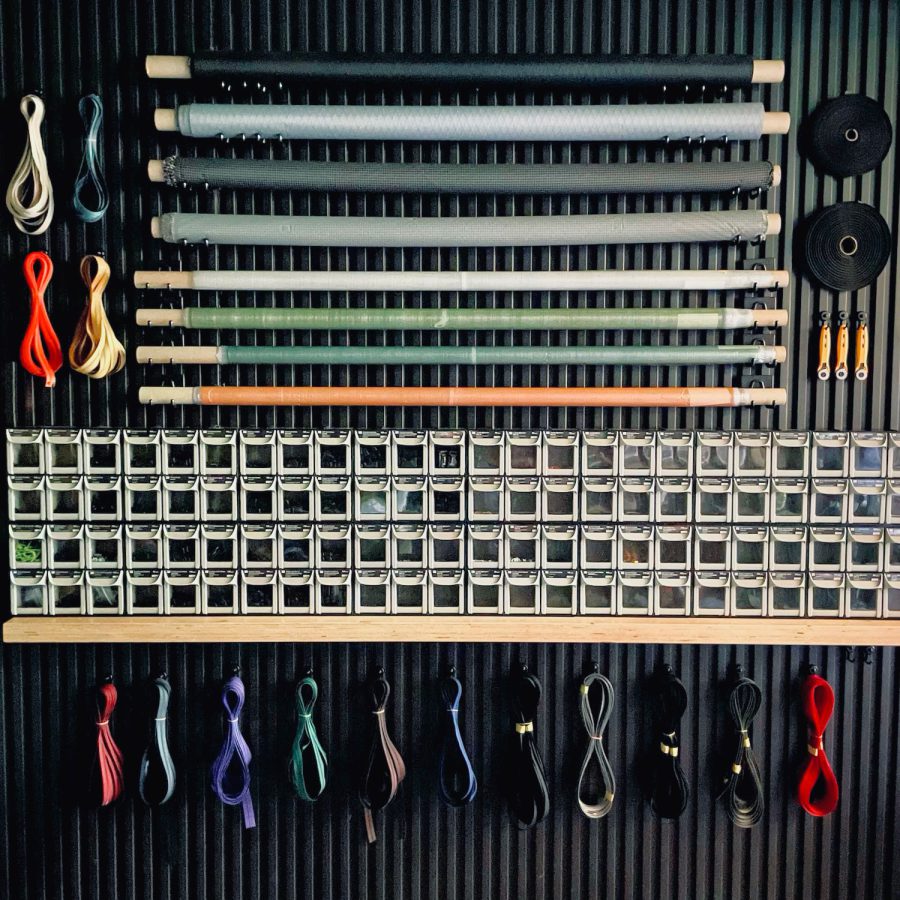

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  ZimmerBuilt | TailWater P…

ZimmerBuilt | TailWater P…  ZimmerBuilt | PocketWater…

ZimmerBuilt | PocketWater…  ZimmerBuilt | DeadDrift P…

ZimmerBuilt | DeadDrift P…  ZimmerBuilt | Arrowood Ch…

ZimmerBuilt | Arrowood Ch…  ZimmerBuilt | SplitShot C…

ZimmerBuilt | SplitShot C…  ZimmerBuilt | Darter Pack…

ZimmerBuilt | Darter Pack…  ZimmerBuilt | QuickDraw (…

ZimmerBuilt | QuickDraw (…  ZimmerBuilt | Strap Pack …

ZimmerBuilt | Strap Pack …