Fishing for Hiker | 日本の伝統釣法「テンカラ」が世界中のULハイカーに与えた衝撃 #04 日本のULハイカーとテンカラの出会い / 「山より道具」寺澤英明 (後編)

話・写真:寺澤英明、TRAILS 構成:TRAILS

Fishing for Hiker = ハイカーのための釣り

僕たちの熱狂の原点にフォーカスし、ウルトラライト・ハイキングに “釣り” を組み合わせた「Fishing for Hiker」というプロジェクトを始動させた。

その口火を切る特集記事「日本の伝統釣法『テンカラ』が世界中のULハイカーに与えた衝撃」。

#01は「Tenkara USAの誕生」、#02は「Tenkara USAに聞く、アメリカのULハイカーと”テンカラ”ムーブメント」というタイトルでレポートしてきた。

前回の#03に続き、今回の#04では、日本人のULギア好きで知らない人はいないであろう、レジェンド的なブログ「山より道具」の寺澤英明さん (以下、寺さん) が登場。同じくULギアホリックで 、寺さんと同じタイミングでUL文脈でテンカラと出会い、釣り好きでも知られるTRAILS編集長の佐井聡との対談をお届けする。

「UL」「Fishing」のいずれの観点でも共鳴するところの多い、旧知の二人が「日本におけるULとテンカラ」について語った対談。今回の#04は、この対談の後編として、ギアにフォーカスした語った内容をお送りします。

※1 テンカラ (テンカラ釣り):ロッド (竿)、ラインとハリス (糸) 、フライ (毛鉤 けばり) だけという、シンプルな道具で釣る日本の伝統的な釣り (リール等も使用しない)。主に川の上流部の渓流をフィールドに、ヤマメやイワナ、アマゴなどを釣る。欧米など海外では軽量でシンプルなフライフィッシングとして捉えられたりする。

※2 フライフィッシング:イギリス発祥の、フライ (西洋式の毛鉤) を用いる釣り。軽いフライを遠く投げるために、長めのライン (釣り糸) とリール (釣り糸を巻き取る道具) を用いる。ラインの重さを使って投げる「キャスティング」など、独自の技術が必要。

「山より道具」の寺澤英明さん (写真右)と、TRAILS編集長の佐井聡 (写真左)。

Fishing for Hiker

Fishing for Hiker = ハイカーのための釣り。TRAILS誕生から大切にしてきたトレイルカルチャーのひとつフィッシング(釣り)。僕たちの熱狂の原点にフォーカスした、ウルトラライト・ハイキングに “釣り” を組み合わせる「Fishing for Hiker」のプロジェクト。ULハイカーが釣りをする際にヒントとなる記事に加え、刺激的なULギアのリリースや、実践までをフォローアップするSCHOOLなどもしていく。

寺さんの ” 源流テンカラ ” ギア

夏場の1~2泊の源流テンカラを想定した、寺さんのギア。

佐井:この対談の後半は、ギアのことにフォーカスして、お話をしていきたいと思います。「山より道具」ですからね(笑)

寺澤:よろしくお願いします(笑)。

佐井: お持ちいただいたギアを見ると、往年のULの名品もたくさんありますね。GOLITE (ゴーライト) のJAM2 (ジャム2) とか、初代のJETBOIL (ジェットボイル) とか、知る人ぞ知るMt. Fuji Designs (マウント・フジ・デザインズ ※3) のキルトとか。

寺澤:「山より道具」のブログを書いてた時に大量に買ったものは、譲ったりとかいろいろ処分したんだけど、今、手元に残っているものは、ちゃんと最後まで使って成仏させようと思って (笑) 。

釣行のギアについて話をする寺さん。

佐井:テンカラを始めてから持つようになったギアもありますよね。

寺澤:バックパックとか、野営の道具は、それまでのULハイキングで使っていたものだね。だって、そのまま使えるもんね。

テンカラの釣行をするようになってからは、ハイキングでは持っていかなかった、焚き火関連の道具を持っていくようになったのは変わったところ。大きい鍋とか、ノコギリとか、パーセルトレンチ (グリル) とか。

佐井:寺さんといえばテンカラの時は農ポリ (※農業用のポリエチレンの薄い被覆材フィルム) というイメージですね。

寺澤:農ポリを使うようになったのも、テンカラで渓泊をするようになってからだね。タープの下で焚き火をするから、火の粉で穴が開いちゃうのとか、煙で真っ茶色になるのを気にしないでよくなるから。

ちなみに農ポリの厚さは0.03mmを使ってる。0.05mmの方が安心ではあるけど、基本的には稜線とかでなく、谷の底で泊まるから0.03mmでも経験上は大丈夫ですね。雪とか降られるとつぶれちゃうけど、そのときは農ポリのシートを体に巻きつけちゃってます (笑)。

佐井: やはり寺さんのベースは、野営を前提にしたULハイキングですよね。寺さんが好む源流テンカラ (※4) は、まさにハイキングと野営の要素が必須のスタイルですしね。

寺さんとTRAILS佐井は、2000年代のUL黎明期からULを追いかけた旧知の間柄。道具の話はとまらない。

寺さん:今回の装備だとベースウェイト (※食料と水を除くすべての装備の重量) で7kgくらいだから、なかなかULとは言いづらいかもしれないけど。

佐井:でもノコギリを持っていくとか、農ポリを使うとか、合理的な選択ですよね。そもそもULって、「自分の目的に対して、最小限で最軽量の最適化をする」ことだと思うので、そういう意味でULですよね。

やっぱり寺さんは、スタイルも道具のチョイスもULなんだな、と思いました。

道具1つ1つの話が盛り上がりすぎて、これだけで話はつきないので、テンカラの道具の話に移りましょうか (笑)。

寺澤:はい (笑)。

※3 Mt. Fuji Designs:勝俣隆さん (通称べぇさん) による架空のメーカー。販売のためではなく、自分のため、またUL仲間のためにMt. Fuji Designs名義でMYOGをしていた。名前は、母の働いていた「富士手芸店」に由来する。

※4 源流:川の上流から下流へ向かう順序、源流、渓流、本流と区別される。源流は最上流域で、自然が深く、足場が悪いところが多い。源流には入るには、一定以上の沢歩き、沢登り、野営などのスキルが求められる。渓流は源流より下流で、源流よりは足場が良く、落ち込みや淵があり釣りやすい場所も多い。水温の低い源流・渓流には、主にイワナ、ヤマメ、アマゴが生息している。本流は、それよりさらに下流の川幅が広がった場所を指す。本流には水温によってはヤマメやアマゴ、またアユ、サクラマスなどが生息する。

ロッド (竿)

[テンカラロッド ] SHIMANO / 天平テンカラ LLS330, [テンカラロッド (予備)] SHIMANO / 天平テンカラ LLS360, [ロッドケース (ソフト) ] SHIMANO / 天平テンカラ用ケース, [テンカラライン] サンスイ / テンカラレベルラインRS-3.5, [ティペット] SUNLINE / BASIC FC 1.25号 300m, [毛鉤] 自作, [フライボックス] AXISCO / SMサイズ・スリットフォーム, [フォーセップ] (Unknown: amazonで購入), [ラインカッター] (Unknown: amazonで購入), [フィッシングベスト] (Unknown: TEMUで購入) , [サングラス] メガネスーパー / (カスタマイズ)

■ ロッド (寺澤)

佐井:最初はロッドの話から始めましょう。寺さんは、今は何を使ってますか。

寺澤:今はSHIMANO (シマノ) の「天平 テンカラ」だね。長さは323cmと365cmの2本。

この2本を毎回持っていってるんだけど、メインは323cmの方。たまに広いところに出たら365cmの方を使う感じだね。

それまで使っていた価格が安い竿よりも、軽くなったね。本体重量で64gで、糸巻きとか付属しているものを入れると69g。以前に使ってた竿と同じカーボン製で同じ長さだけど、より軽くなったのは、おそらくカーボンの含有率が違うのではないかと思う。

仕舞い寸法は49cmで、これくらい小さくなるとバックパックの脇に挿しても、バックパックより上に飛び出したりしないからいいよね。

寺さんのSHIMANO (シマノ) 「天平 テンカラ」。本体重量で64g。糸巻きなど込みで69g。

ロッドについての道具論で盛り上がる。

佐井:調子 (※5) や硬さはどうですか?

寺澤:7:3の先調子で、前のものよりも少し硬めのロッド。ちなみに最新の「天平 テンカラ」は、リニューアルして6:4の調子になっているみたい。

今使っている竿はキャスティング (※6) して「びよーん」とロッドがしなった後、ちゃんと止まってくれるのよね。前に使ってた竿は柔らかめだから、あまりピタっと止まらなくて。あとフッキング (※7) もちょっとしづらかったかな。

佐井:ロッドの調子や硬さは、環境や魚種などのシチュエーション、好みのスタイルなども考慮して選択されるものなので、柔らかい=ダメという単純な話ではなないですよね。寺さんの源流テンカラのスタイルに合っているのが、以前よりは少し硬めのロッドというわけで。

例えば柔らかいメリットとして、魚の引きへの追従性が上がりバレづらくなる。硬いメリットとして、アタリ (※8) を取りやすくなる分、アワセ (※9) が遅れずにすみ、フッキングが成功しやすいというのもありますからね。

愛用のテンカラロッドを握る寺さん。

寺澤:そうなの、源流のイワナを狙う場合は、「びよーん」って柔らかくしなるよりも、「しゅぱっ」と止まってくれないとだめなんですね。何回も投げると魚に察知されるので、一発で狙ったところに入れられる方が、釣れる確率が高くなるわけじゃないですか。

佐井:イワナはストライクゾーンが狭いから、ピシャっと狙ったところに投げる必要がありますもんね。まあ、イワナの語源が”岩穴”である説もありますからね。岩のそばや岩陰に生息する魚であることが由来で、「岩穴」が短縮され→岩穴魚→岩魚となったという。まさに”岩穴”にピンポイントで狙わないと、ということですよね。

寺澤:あとこの竿を気に入っているのは、釣行の途中で竿が折れても、バット (※ロッドの一番グリップ側) の先は径が同じだから、この2本を持っていると、折れた部分だけ取り替えられるのがいいんだよね。

佐井:径が同じものをきちんと把握して、自分なりのシステムを作るあたり、寺さんらしいですね。合理的でULらしい工夫ですね。めちゃくちゃいいですね。

■ ロッド (佐井)

佐井:僕が持ってるテンカラロッドも持ってきたんですが、2010年のジョン・ミューア・トレイルで使ったのが、SHIMANOの「LLH 33 NX 渓峰テンカラ」ですね。この対談の前半でも話しましたが、「ULハイカーの聖地で、日本のULギアを使いたい」というのがあったので、軽量なものを選びました。

寺澤:僕と同じSHIMANOだね。モデルは別のやつだ。

ロッドは写真上から、[角東 / テンカラ竿] 全長:265cm (8尺8寸3分 ), 継数:5本, 仕舞寸法:60cm, 自重:62g,

[Tenkara USA / RHODO] 全長:271/299/320cm (3段階調整), 継数:8本, 仕舞寸法:53cm, 自重:60g

[SHIMANO / LLH 33 NX 渓峰テンカラ] 全長:326cm, 継数:8本, 仕舞寸法:49cm, 自重:62g

[Anglo&company / KOWASA ] 全長:270cm, 継数:15本, 仕舞寸法:25cm, 自重:47g

その他アイテム: [ランディングネット] off craft × jindaiji mountain works / 銘 “織只見”, [フライボックス] Tenkara USA / フライボックス, [毛鉤] Tenkara USA, [テンカラライン] 東作 / オリジナル・テンカラライン (TENDOUオリジナル / ライトテーパーライン‐31), [テンカラライン] PALS / テンカラレベルライン 3.5号 20m, [テンカラライン] Fujino / テンカラストレートライン パワフル 3.3m, [ティペット] VARIVAS / TIPPET 3X 30m, [ティペット] Fujino / フロロテンカラハリス 1.0号 30m, [サングラス] FLOAT / RIGEL (レンズを釣り用にTALEXのイーズグリーンにカスタム)

佐井:僕はもともと和竿で釣るのが大好物で、前半でも話しましたけど、クロダイのヘチ釣り (※10) を和竿で釣るっていうのを、だいぶやったんです。ここにあるのはテンカラの江戸和竿で、「角東 / テンカラ竿 8尺8寸3分」というものです。

江戸和竿の起源とも言われている「泰地屋東作 (たいちやとうさく)」が、1783年 (天明3年) に創業した江戸和竿の老舗いなり町東作本店で、手に入れたやつです。

寺澤:これは一本の竹で作られているのね。フライフィッシングのバンブーロッドだと、張り合わせて六角形にしていることが多いよね。

佐井:そうですね。竹の竿は、見た目の芸術性はもちろん、しなやかさがあるから魚を暴れさせないと言われてて、その釣り味も自分好みなんですよね。必ずしも効率的でない、和竿の性質がむしろ味わいを増してくれているのがいいんですよね。

テンカラ用のの和竿を見る寺さん。

寺澤:Tenkara USAのロッドもあるじゃないですか。

佐井:これは僕が前から持っているやつですけど、TRAILSでも取り扱いを始めたんですよ。RHODO (ロード) っていうモデルで、271cm、299cm、320cmの3段階で長さを調整できるんですよ。日本の狭い渓流だと、271cmとか短く使えるロッドもいいんじゃないかと思って。

寺澤:僕は320cmくらいのをメインで使ってるけど、たしかに狭いところとか、川岸に草木がボサボサに茂っているところだと、270cmくらいの短さでも使えるロッドはいいかもな。気になるねー。

佐井:これは僕の私物なんで、ぜひ試してみてください。

寺澤:ほんと?ありがとう。ではTenkara USAのRHODOってやつを試してみるね。使ってみるのが楽しみだ。

佐井:ちなみに、今回僕が持ってきた中で、一番小さくて軽いAngloの「KOWASA」は、仕舞寸法が25cmで重量は47g。長さが270cmの設計ですね。

寺さんがメインで使っている長さ323cmのロッド。

■ ロッドの長さ

寺澤:さっきも話に出たけど、僕は長さは320cmくらいのものをメインで使ってます。テンカラは手返し (※11) の釣りだから、フライフィッシングよりも毛鉤を流す時間が短くて、何度も手早く投げる、という釣り方じゃないですか。

だから1日釣っていると、長くて重い竿は疲れてきて、集中もできなくなってくるんだよね。

佐井:ロッドの重さは、釣果 (ちょうか ※釣りの成果) にも直結しますよね。

寺澤:あと川幅とか川岸の木々とか茂みの状況によって、グリップを握る位置も、一番を下を握るのと、もう少し上のところを握るのを使い分けてるんだよね。これだけで30cmくらいはロッドの長さを調整できるわけですよ。

そうやって、ひとつのロッドでも、川の幅とか釣る場所の環境によって使い分けたりしてるね。

握る位置:長く持つ。

握る位置:短く持つ。

佐井:その工夫、いいですね。テンカラはシンプルな道具だからこそ可変で、アジャストしやすい、っていうことですよね。

何かの目的に最適化したものは、その目的に対してはオッケーだけど、他の目的に対してはアジャストしづらい、ということも起こりますからね。

※5 調子:竿がどこから曲がり始めるか、どのような曲がり方をするかを指す言葉。主に竿先から曲がる「先調子」と、竿の胴部分から曲がる「胴調子」がある。先調子には、9:1、8:2、7:3などの比率がある。胴調子は、5:5、6:4などの比率がある。ここで出てくる先調子は、レスポンスがよく、操作性に優れているため、手返しの早い釣りに適している。

※6 キャスティング:仕掛けを狙った場所に投げる行為。

※7 フッキング:魚が毛鉤や餌に食いついた際、魚の口にフック (針) をしっかりと掛ける動作。魚が逃げたり、針が外れたりするのを防ぐテクニック。

※8 アタリ:魚が毛鉤や餌を突いたり、食いついた際に、釣り糸、竿先などに感じる振動や動きを指す。アタリを見分けることで、魚が毛鉤や餌に食いつくタイミングを判断し、次の「アワセ」と呼ばれる、魚の口に針を掛ける動作に移ることができる。

※9 アワセ:魚が毛鉤や餌に食いつく「アタリ」があった際に、針を魚の口にしっかりと掛ける(フッキングする) 動作のこと。

※10 ヘチ釣り:ヘチとは、堤防や岸壁の際 (きわ) を指す。堤防や岸壁に付着している貝やカニを食べるクロダイなどを、「ヘチ」沿いにエサを落として狙う釣り方。東京湾が発祥とされている。道具が少なくシンプルであることも特徴。

※11 手返し:仕掛けをキャストして、魚のアタリにかかわらず、仕掛けを引き上げるまでの一連の動作。「手返しがよい」とは、テンポのよい釣りを指す。テンカラは、餌を付け替えたり、鉤を一度手に持ったりしないでも、すぐに次に移れるため、手返しがよい釣りと言われる。

フライ (毛鉤)

フライについて話す寺さん。

■ フライ (毛鉤) の自作

佐井:フライ (毛鉤) は何を使ってますか?そもそも買っていますか?作っていますか?

寺澤:本当に一番最初は買ったけど、それ以降はテンカラ始めた頃から自分で巻いてますよ。だって、こんな楽しいことだったら、自分で材料の道具を買って、自分で楽しんだ方がいいじゃないですか、と僕は思っていて。

佐井:フライを巻いているときは妄想の世界ですよね。魚の視点になって、これやってあれしたら、虫と思って食いついてくれるじゃないかってね (笑)。

寺澤:本当にそう。巻いて太らせながらね、「おいしくなーれ、おいしくなーれ」ってね(笑)。そうやって太らせたやつがなかなか魚が食ってくれなかったりしてね。一緒にいたフライフィッシングのやつが使っている細い毛鉤を借りたら、その瞬間にパクって食いついたりしてさ (笑)。

佐井:フライを巻くのはいつですか?

寺澤:だいたい釣りに行くその週の平日とかだね。

寺さんのフライボックス。

■ フライの種類

佐井:寺さんは、いつもフライは何種類、持って行っているんですか?あと全部で何個持って行ってます?

寺澤:いつも2種類を持って行ってるんだけど、2種類をそれぞれ6個ずつで、全部で12個。長さは10番と12番の2つですね。

佐井:その2種類を見せてもらってもいいですか?

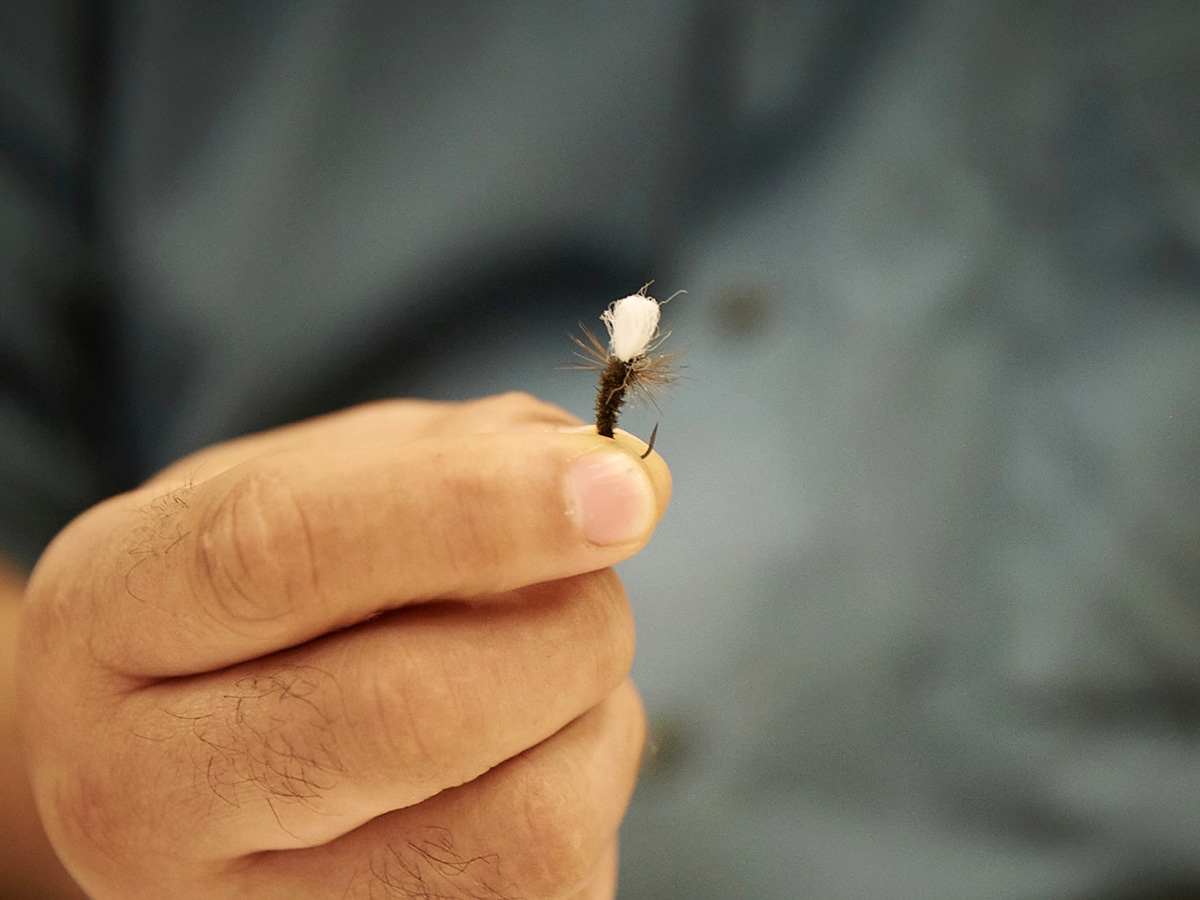

寺澤:ひとつはパラシュートフライ (※12) のアント (アリ) ですね。ピンクの頭のやつ。

もうひとつは、これは僕が自分で「寺澤式」って呼んでるんだけど (笑)、羽化 (うか) しそこねて死んだ虫をイメージしたもの。

これはある程度、沈むんだけど、多少、上の方は浮力があるんで、水中姿勢が安定する‥はず。まあ実際に水中から見れてないから、推測ですよ(笑)。頭に白いのを付けているので、フライが水中に沈んだときでも見やすいんです。

羽化の途中で羽が出かけている虫を模しているわけだけど、水の中から見ると、死んだ虫が流れているように見えるんじゃないかと。

「寺澤式」と名付けた寺さんの自作フライ (毛鉤)。

佐井:自分なりの実験要素があっていいですね〜。ちなみにフライを浮かせるためのフロータント (※14) は何を使ってますか?

寺澤:自転車用のフッ素グリスを使ってますね。

※12 パラシュートフライ:ハックル (羽) をポスト (目印) に水平に巻きつけることで、ボディーは水面にぺったりと張り付いた浮き姿勢をとるドライフライ(※13) 。高い視認性もある。特に風がある日や複雑な流れの中でも扱いやすく、初心者から上級者まで幅広く使用されているベーシックなフライ。キャスティングやドリフトの練習にも適している。

※13 ドライフライ:水面に浮かせて使うフライ。カゲロウ、トビケラ、カワゲラ、ユスリカなどの水生昆虫の成虫および亜成虫を模したものやアブ、ブヨ、ハエ、バッタ、コオロギ、甲虫類、毛虫、クモ、セミなどの水に落ちて流れる陸生昆虫を模したものなどがある。また、特に何に似せたわけでもないファンシーフライもある。CDC (cul de canard) は鴨のお尻の意味)で、鴨の尾に近い部分に表の羽に隠れるようにして生えている羽を浮力材として使うフライ。

※14 フロータント:フライ (毛鉤) に撥水性を持たせ、水に沈むのを防ぎ、水面に浮かせ続けるための薬剤。ドライフライは、使用しているうちに浮力が落ちてくるため、フロータントを使って浮力を再生させるために使用する。

ライン (糸)

ラインの使い方について説明する寺さん。

■ テーパーライン / レベルライン

佐井:ライン (糸) は、テーパーライン (※15) とレベルライン (※16) のどちらを使ってます?

寺澤:僕はレベルライン派。最初はテーパーラインを使っていて、とても投げやすかったんだけど。でも、どんどん源流の奥に上がるようになっていって、そうするとテーパーラインの値段の高さが気になってしまって。

源流に行って川幅が狭くなったり、河岸の木や草がボサボサに茂っているところに行くと、ラインを短くするために切りますよね。それを値段が高いテーパーラインでやっていると、もったいないなと思うようになって。

佐井:それで、テーパーラインは使わなくなっていったんですか?

寺澤:そう、レベルラインを主に使うようになったね。川幅が広めところに出たときは、今度はラインを長くしたいじゃないですか。そのときは、新しいラインを使わずに、先に結んで継ぎ足してラインを長くしてね。

このやり方にしてからは、ラインを消費する量がとても減って、それまでラインは1年で一巻きを使っていたんだけど、一巻きを5年くらい使えたんだよね。

佐井:ひとつひとつの道具に、それを選ぶ理由がきちんとあるのが、寺さんらしいところですよね。

ロッドのグリップに、ラインを巻き付けて収納する仕掛け巻きを取り付けている。

■ 仕掛け巻き (※17)

寺澤:あとね、僕はラインを巻きつけて収納できるものを、グリップに付けているんですよ。この緑と黄色のやつね。なぜかというと、ポイントに付いたらすぐに釣りたいわけですよね。あと歩きながら釣るから、仕舞うのも、出すのも早い方がいいなと。

佐井:仕掛け巻きですよね。僕もハゼを延べ竿で釣る際に使ってました。テンカラのような繊細な釣りですと、糸に癖 (くせ) がつくのが気になっちゃったりしませんか?

寺澤:多少はついちゃうよね。でも、源流で歩きながら釣るから、ささっと出せて、ささっと仕舞えることの方が大事にしているんだよね。

佐井:たしかに、仕掛け巻きがない時は、コルクのグリップにぐるぐる巻きにして一時的に収納してしまったりしますしね。それに比べたらはるかに径が大きい仕掛け巻きは、巻きぐせも許容範囲かもですね。

※15 テーパーライン:ナイロン素材を撚 (よ) り合わせた糸で、先端に向かって徐々に細くなる形状をしている。投げやすいのが特徴。

※16 レベルライン:均一な太さのフロロカーボン単糸。現在主流のタイプで、風に強く、フライ (毛鉤) 自然に流すのに適している。ラインは、好きな長さに切って使うことができる。

※17 仕掛け巻き:仕掛けを巻き付けて、糸を絡ませないで収納・保管するための道具。糸癖がつきにくいというのも特徴。

ロッドケース

ロッドケースについて話す、寺さんと佐井。

佐井:寺さんは、ロッドケースは使っていますか?

寺澤:僕は硬いロッドケースは持っていかないんだよね。パーセルトレンチのグリルと、ノコギリが入っている袋に一緒に入れて、バックパックの横に挿しているだけなの。グリルの硬さとかで、ちゃんと折れないように保護できるから、これでいいやと思って。ロッドも2本あるからそれで互い違いにして入れておけば、それだけでも強度は出るし。

佐井:僕はテンカラやフライのロッドケースは、ナカジマの「万能フロート」っていうのを使っています。持っていくロッドの仕舞寸法に合わせて、ちょっとだけMYOGして使っているんですよ。2010年にJMTでテンカラをやろうと思ったときに、いつもはロッドケースを使わないんですが、折れたらやだなと思って。でも、一般的な硬くて重い金属のロッドケースはULハイカー的には厳しいのでいらないなと思って。その時に試行錯誤してMYOGした様子は、2010年当時のブログにも残してますね。

2010年の当時の佐井のブログ。同年のJMTの旅に向けて、ナカジマの「万能フロート」を見つけてMYOGしたテンカラ用のロッドケース。

寺澤:これはどこで見つけたの?

佐井:JMT行く半年くらい前にたまたま雑誌で見たテンカラ師のおじいさんが、これを使っているのを見たんですよ。でも製品名もメーカーも書いてなかったから、どこで売っているのかも全然わからなくて。相当、探しましたね。

そしたら、ふと小さい時に地元の釣具屋で見た気がすると思って、釣具屋を行脚していたら、ウキ用のケースとして販売しているのお見つけたんですよ。でも、そのままだと長さが合わないから、2つのケースを切って、それをつなげてテンカラ用のロッドケースとしてMYOGしたんです。

今の寺さんの源流テンカラの楽しみ。

対談の最後に、今の寺さんのテンカラの楽しみを訊いた。

佐井:今回、改めて話を聞いて、UL界隈の仲間もフライフィッシングに移行する人が多いなか、寺さんは相当辛抱してテンカラをやり続けてきたんだな、って思ったんですよ。

だからこそ、テンカラでやれることの幅が、ものすごく広がっていると思いました。最近はフライロッドを持っていくことの方が増えている僕の源流釣行も、久しぶりにテンカラだけ持っていくのも面白そうだな、と魅力を再発見しました。

ちなみに今の寺さんのテンカラ釣行の楽しみはなんですか?

寺澤:ひとつはヤマトイワナ (※18) に出会うのは喜びだね。顔もかっこいい。口がまがったやつとか。一番は尺ヤマト (※全長1尺=30cm以上のヤマトイワナ) に出会えると嬉しいよね。あとはきれいなヤマトかな。漆の蒔絵 (まきえ) みたいに本当にきれいなやつがいるじゃないですか。

まあヤマトに会いたいというのはあるけど、源流でテンカラやって、野営してというのが楽しいんだよね。

佐井:ヤマトイワナがいる場所は、ウィルダネスを感じる野生味の強い自然が残っている場所ということですからね。

寺澤:そうだね、気軽なハイキング気分というより、しっかり山に入ったところにしかいないからね。ゲート (山の入り口) から、20kmとか30kmくらい遠くまで入らないといけないとか、標高が高かったりとか、そこまで奥に入り込むことを目標にするだけでも、達成感があるからね。

寺さんが釣ったヤマトイワナ。

寺澤:あとね、変な言い方だけど、もう魚は欲しくない、というのがあって。というのは、今までの経験で、魚が釣れることはもうわかっているから。だから、源流で焚き火して、葉巻を吸って、ウイスキーを飲んで、っていうのが楽しいんだよね。

佐井:焚き火にウイスキーは間違いないです。自分も渓泊の時はウイスキーと葉巻は必ず持っていきます。アルコール度数が高い酒は、「少ない量で酔える」ので、ULな酒ですからね (笑)

※18 ヤマトイワナ:イワナの日本固有亜種。個体数が少ない希少種。体の有色斑 (橙色や朱色の斑点) が目立ち、白い斑点が少ないのが特徴。水温15℃以下の水温が低い川の上流部に生息している。

対談後は寺さんとTRAILS Crewで乾杯!今後の釣りのプランを肴に酒が進んだ。

「日本におけるUL×テンカラ」というテーマで大いに盛り上がった寺さんと佐井の対談。次回は「アメリカにおけるUL×テンカラ」というテーマで、ULハイカーにとってスペシャルな人物へのインタビューをお届けする予定です。お楽しみに!

<Fishing for Hiker | 日本の伝統釣法「テンカラ」が世界中のULハイカーに与えた衝撃>

#02 Tenkara USAに聞く、アメリカのULハイカーと”テンカラ”ムーブメント

#03 日本のULハイカーとテンカラの出会い / 「山より道具」寺澤英明 (前編)

#04 日本のULハイカーとテンカラの出会い / 「山より道具」寺澤英明 (後編)

#05 アメリカのULハイカーとテンカラの出会い / 「Backpacking Light.com」ライアン・ジョーダン (前編)

#06 アメリカのULハイカーとテンカラの出会い / 「Backpacking Light.com」ライアン・ジョーダン (後編)

TAGS:

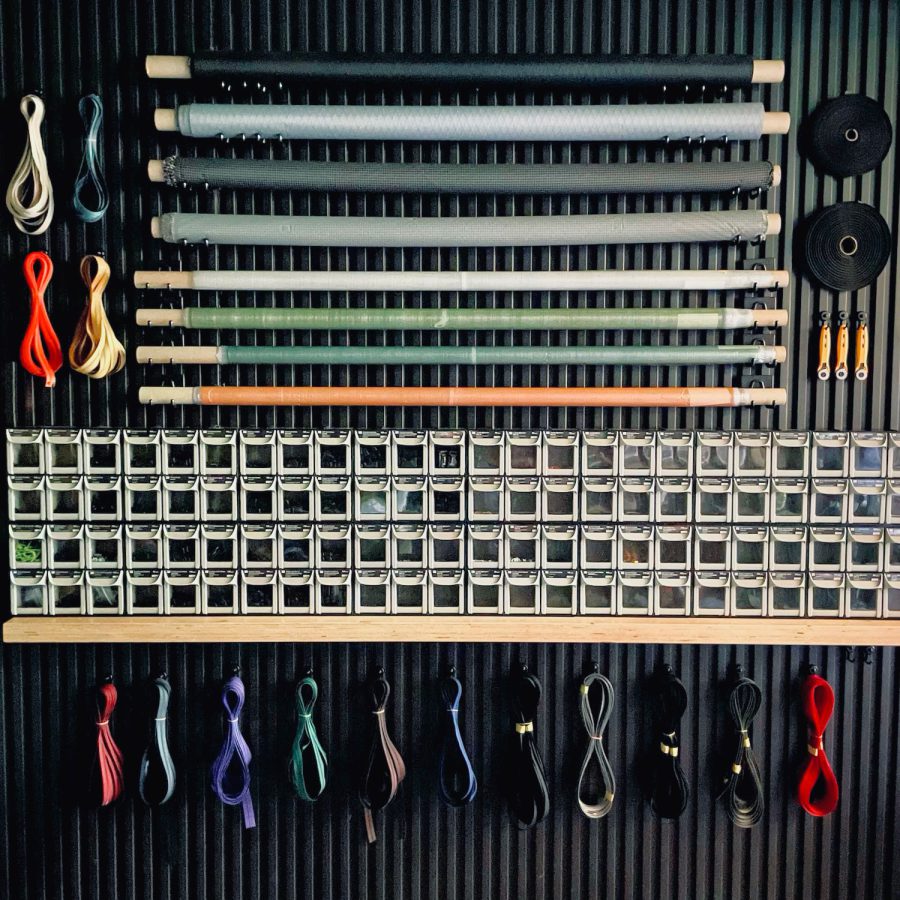

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  Tenkara USA | RHODO (ロード)

Tenkara USA | RHODO (ロード)  Tenkara USA | YAMA (ヤマ)

Tenkara USA | YAMA (ヤマ)  Tenkara USA | Rod Cases (…

Tenkara USA | Rod Cases (…  Tenkara USA | tenkara kit…

Tenkara USA | tenkara kit…  Tenkara USA | Forceps & …

Tenkara USA | Forceps & …  Tenkara USA | The Keeper …

Tenkara USA | The Keeper …  Tenkara USA | 12 Tenkara …

Tenkara USA | 12 Tenkara …  Tenkara USA | Tenkara Lev…

Tenkara USA | Tenkara Lev…