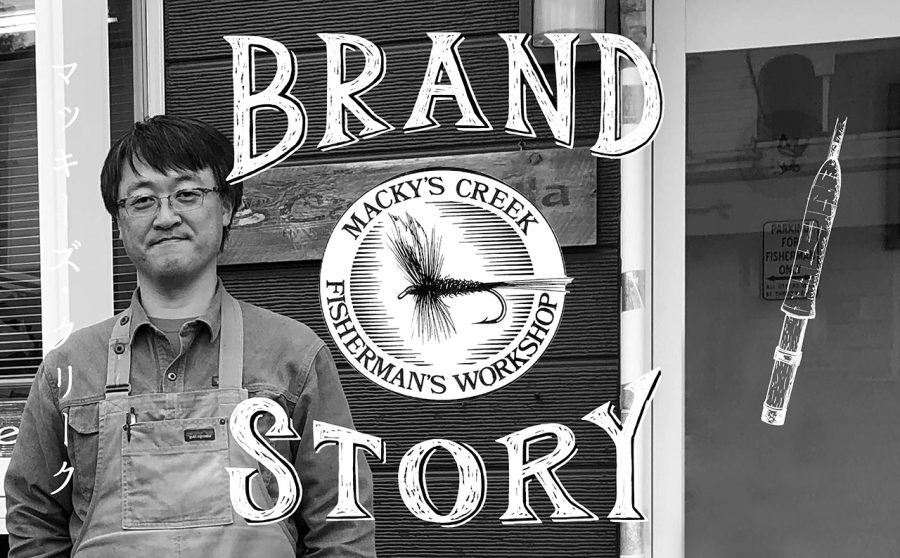

国産カスタム・フライロッドのパイオニア MACKY’S CREEK(マッキーズ・クリーク) – その5 <証言録> カムパネラ石川寛樹氏が語る「MACKY’S CREEK」

文・構成:TRAILS 写真:カムパネラ, 宮坂雅木, TRAILS

What’s BRAND STORY?/ 優れた製品を開発するメーカーには、それを実現させるだけの「他にはない何か」があるはず。でも普段の僕らは、つい新製品ばかりに注目しがちです。そこでBRAND STORYでは、編集部がリスペクトするあのメーカーの「他にはない何か」を自分たちの目で確認し、紹介したいと思っています。

Why MACKY’S CREEK?/ 1980年創業のMACKY’S CREEK (マッキーズ・クリーク※1)。オーナーは、「マッキーさん」の愛称で親しまれている宮坂雅木 (みやさか まさき) 氏。フライフィッシャーの間では、言わずと知れた国産カスタム・フライロッドのパイオニアである。そんなマッキーズ・クリークが、2022年8月31年、42年の歴史に幕を下ろした。「MACKY’S CREEK」という場、およびマッキーさんが作り出したカスタム・フライロッドの製品シリーズ「ARTIST」が日本のフライフィッシングシーンに与えた影響とは。

* * *

マッキーズ・クリークの足跡を辿りなおし、その生い立ちから独自性、存在意義までを紐解いていく今回のBRAND STORY。本来は1ブランド1記事が原則だが、今回は日本のフライフィッシングシーンにおける歴史的とも言える瞬間にTRAILS読者のみなさんにも立ち会っていただきたく、全6回にわたる特別企画としてお届けする。

今回のその5は、関係者の<証言録>の最終回。マッキーズ・クリークがフライフィッシングのシーンに残した影響とは何かを、フライロッド・メーカーの視点から迫っていく。証言を得たのは、マッキーズ・クリークと関係が深いフライロッド・メーカー、カムパネラ (CAMPANELLA) の石川寛樹さんである。

※1 マッキーズ・クリーク:後に名称をマッキーズに変更しているが、マッキーさんと相談の上、今回のBRAND STORYではTRAILS編集部からのリスペクトを込めて創業当時から使用していたマッキーズ・クリークという名称を使用している。

カンパネラの代表・石川寛樹さん。

カムパネラは、国内初のブランクから自社で製造を行うハンドクラフトのロッド・メーカー。

—— 今回はロッド・メーカーの視点で、マッキーズ・クリークがフライのシーンに与えた影響について伺っていきたいと思いますが、まずはカムパネラがどんなロッド・メーカーかをご紹介いただけますか?

石川:カムパネラは、国内初のブランク (ガイドやグリップを取り付けていない、加工前のロッド) から製造を行う、フライロッドメーカーとして1999年に創業しました。自社でブランクを国産で製造しているところは、それまでに日本ではなかったのです。

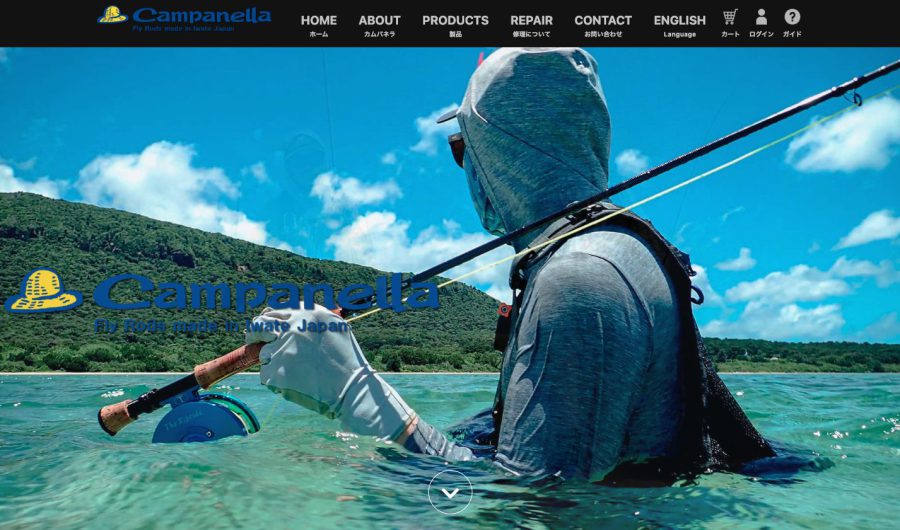

カムパネラのホームページ。

うちで作っているのは大量生産品ではなく、ハンドクラフトのひとつひとつ丁寧に仕上げたロッドです。塗りの仕上げの美しさやグリップのコルクの美しさを大事にしています。

カムパネラのフラッグシップモデルである3Piece model Emerald Water series。

—— どのような経緯でカムパネラを始めたのですか?

石川:カムパネラは岩手にあるロッド・メーカーなのですが、僕が岩手にあるフィッシング・クラブに入っていたのですね。その同じクラブにいた釣り仲間の宇田清が、ブランクの製造からやるロッド・メーカーをやろうと考えているのだけど一緒にやらないか、と声をかけてもらって。それがきっかけですね。

岩手県の紫波(しわ)に拠点を置いているカムパネラ。ブランド名の下には、「Fly Rods made in Iwate Japan」の文字が書かれている。

僕は機械いじりとか、もの作りが好きで、前の会社では整備工をやっていました。カムパネラを始める前は、その会社を辞めていたタイミングで、しばらく個人でタイイング (※2) した、フライ (毛ばり※3) を販売したりしていたときだったんです。そんなときに宇田から誘ってもらって、それで一緒にカムパネラを始めることになりました。

※2 タイイング:フライ(毛ばり)を製作する行為。

※3 フライ:魚が捕食する可能性のある水生昆虫などの、水辺の生き物を模した疑似餌。

機械いじりやもの作りが好きだという石川さん。カムパネラを始める前からフライ・タイイングを得意にしていた。

フレームパックにロッドを挿しているアメリカのフィッシャーマンのスタイルに憧れを抱く。

—— フライフィッシングはいつ頃からやっていたのですか?

石川:子どもの頃からいろんな種類の釣りはやってました。中学のときに、ロッドのセットを買ったのが、フライフィッシングを始めたきっかけです。神奈川の実家の近くにある相模川で、オイカワをフライで釣ったりしていました。

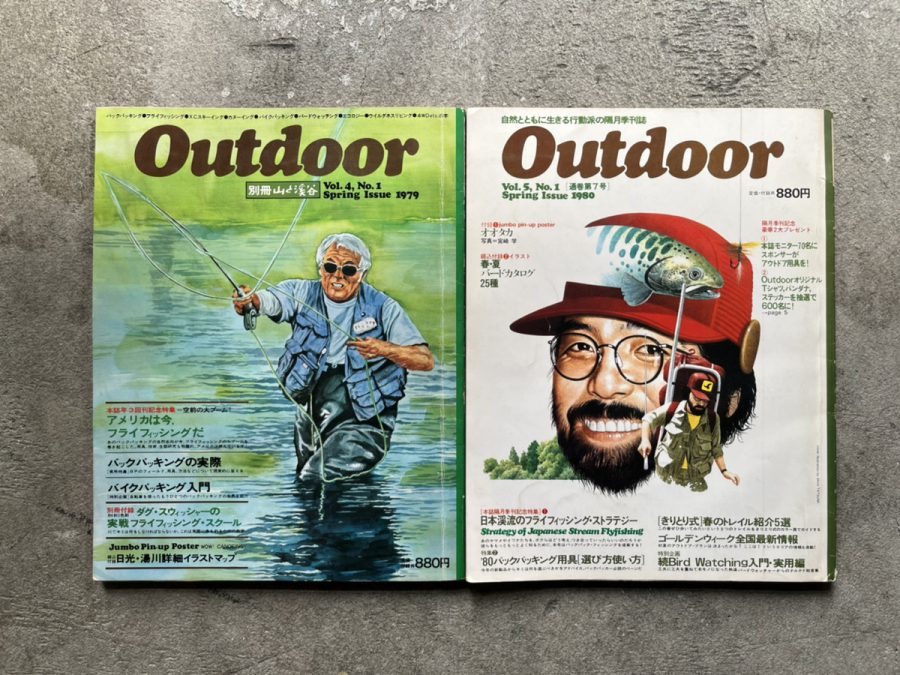

若い頃に読んでいた雑誌『Outdoor』(山と渓谷社)。アメリカのバックパッキング、フライフィッシング、キャンピングなどを紹介していた。

若い頃、雑誌『Outdoor』(山と渓谷社) を読んでいて、そこではバックパッキングとフライフィッシングを分け隔てなく紹介されていたんです。イエローストーンだったと思うのですが、フレームパックにロッドを挿しているフィッシャーマンの写真があって、その姿に憧れがありましたね。こういう旅がしたいなと。

アメリカのアウトドア・カルチャーからの影響はけっこう受けていると思います。

—— 海外にもフライフィッシングをしに行かれていますよね?

石川:そうですね。コロナの前は毎年カナダとかに旅をしに行ってましたね。僕はガイドを付けずに自分でルートを開拓して行くというのが好きなんですよ。釣れそうなポイントを現地の人に聞いたりして、その情報をもとにポイントを探して、そうやって釣れた一匹は特別です。釣りって、魚に到達するまでの過程を楽しむ遊びだと思っているんです。

カナダでのフライフィッシングの旅。

—— アメリカでフライフィッシングをしているのもブログで拝見しました。

石川:アメリカだと小さなロッド・メーカーがたくさんあるんですよね。モンタナでは、川の近くにロッドメーカーがたくさんあるんですよ。川の近くにロッドメーカーがある、というのは、ロッドメーカーとしてあるべき姿だと思うんです。自分たちが、岩手でやっているのも、そういう考えがベースにあります。

ロッド・ビルディングの修行をさせてもらったのが、マッキーさんとの出会い。

—— マッキーさんとはどのような経緯で出会ったのですか?

石川:カムパネラを始める前から、私はプライベートでロッド・ビルディングをやっていて、通信販売でマッキーズ・クリークからブランクを買ったりしていました。

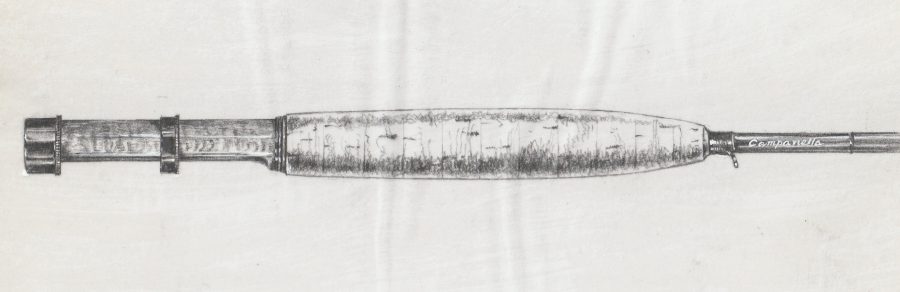

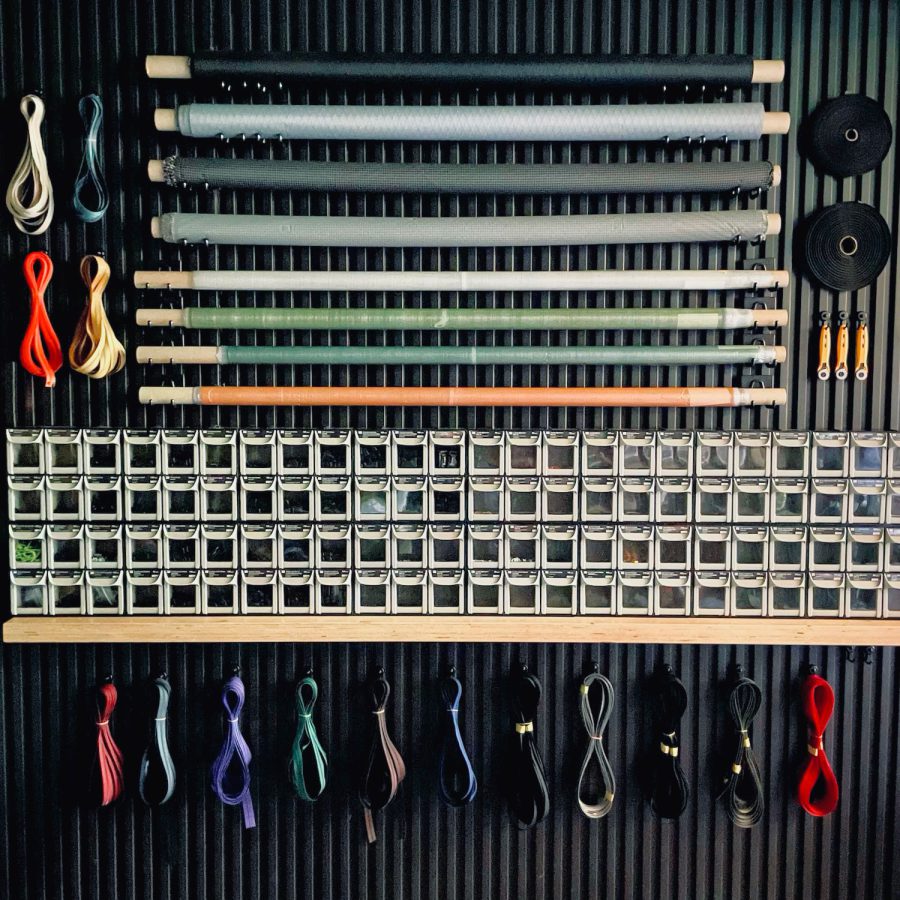

マッキーズ・クリークで使っているロッド・ビルディングの道具。

石川:カムパネラは先ほどお話したように1999年に創業したのですが、メーカーとしてはゼロからのスタートでした。個人ではロッド・ビルディングはやっていたけれど、我流だったので。メーカーとしてのきちんとしたロッド・ビルディングの基礎というか、ノウハウを身につけたいと思っていました。

そこでマッキーさんにお願いして、修行としてマッキーズ・クリークでロッド・ビルディングを習わせてもらったんです。ガイドを取り付ける作業とか、組み付けのやり方とか、その時にいろいろ教えてもらいました。なので、カムパネラは、いろいろな部分で「マッキーズ流」でやっているところが多いです。

1つ1つ手作業でパーツを組み上げて、仕上げていくロッド・ビルディングのノウハウを、マッキーズ・クリークで学んだ。

創業して営業などでいろいろ苦労していたときなんかは、マッキーさんが、ご祝儀と言ってカムパネラのブランクをまとまった量で購入してくださいまして助けていただきました。それからは、お仕事においても、今に続く関係が始まりました。

マッキーさんから受け継いだのは、丁寧な仕上げの美しさ。

—— マッキーさんのロッド・ビルディングの特徴について教えてください。

石川:私の個人的な印象では、当時、主流のひとつだったアメリカのロッドは頑丈で丈夫であればOKといった感じがありますが、マッキーさんは美しく仕上げることを大事にしていました。

例えば、塗りの美しさですね。ガイドの巻きつけに使う、エポキシという溶剤の使い方も、アメリカと日本の作り方は違うんです。アメリカは原液に近い状態で使っていたけど、マッキーさんはそれを希釈して薄めて、3回も4回も重ね塗りしていました。そうすると時間は何倍もかかりますが、とても美しく仕上がるんです。

コーティングの塗りも1日1回を3回に分けて塗ったりと、日本ならではの精巧さと美しさを出す仕上げはマッキーさんから受け継いだもの。

グリップで使用するコルクの削りの美しさもそうですね。「マッキーズ流」だと、コルクをブランクに付けた状態で削るんです。そうするとブランクの中心から、位置がずれずにきれいに仕上がるんです。大量生産のメーカーだと最初にコルクを削って、それをブランクに取り付けるんですけど、そうするとどうしてもきれいにコルクの中心にブランクがこないんです。

ハンドクラフトでつくるフライロッドは、グリップも1本1本を手作業で削り出してく。

マッキーさんは、日本のロッド・ビルディングの礎 (いしずえ) を作った人。

—— 同じメーカーの立場から見て、マッキーズ・クリークは何がすごいのですか?

石川:マッキーさんは、日本のロッド・ビルディングの礎 (いしずえ) を作った人ですよね。私たちカムパネラも、その礎の上で、ロッドをつくっています。日本式のロッド・ビルディングの方法を確立したのが、マッキーさんではないかと思います。

さきほども言いましたが、当時は主流だったオービス、フェンウィックなどアメリカのロッドはゴツいんです。ニジマスとかを釣るためのロッドですから。向こうの人は手も大きいですし。でも、だれもがフライのロッドとは、そういうものだという固定観念を持っていました。

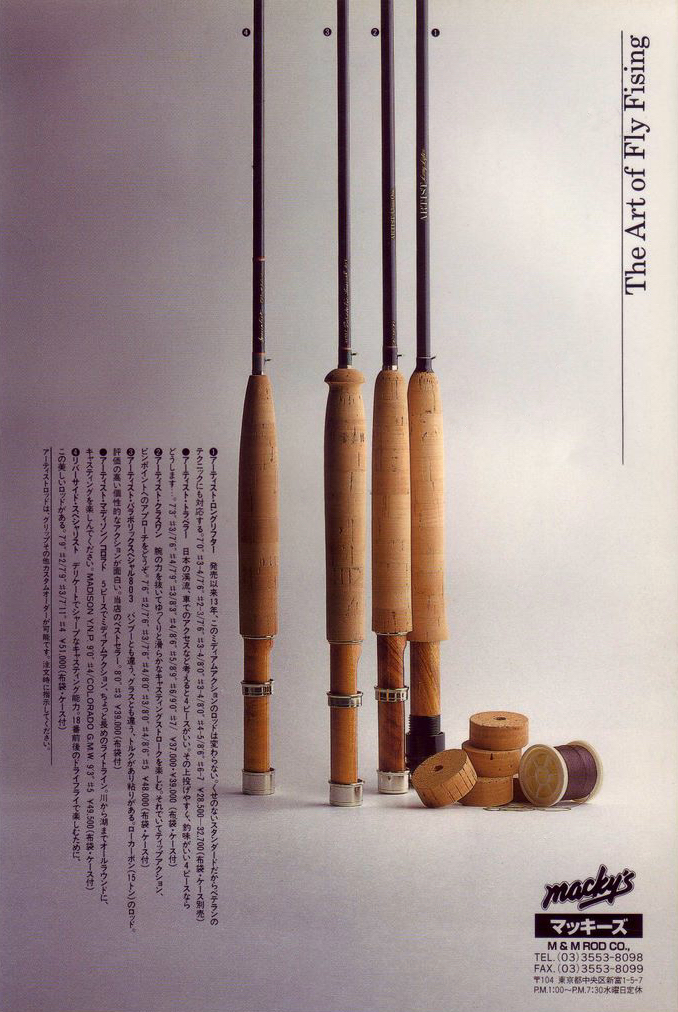

マッキーズ・クリークの製品シリーズ「ARTIST」のカスタム・ロッド。「フライの雑誌 第47号 (1999年)」に掲載の広告より。

でもマッキーさんは違いました。固定観念を持たず、より良いものを作りたいという思いから、自分流のロッド・ビルディングを探求されていたのだと思います。そして、日本の小さな渓流とそこにいる魚や、日本人の手の大きさに合わせたフライロッドを作りだしました。そして、それをとても日本らしく非常に美しく仕上げる方法も確立していきました。そうやってマッキーさんならではのロッド・ビルディングを確立していきました。それがいつの間にか、日本のスタンダードになっていったように思います。そこがすごいですよね。

マッキーさんが、他の国産フライロッド・メーカーの誕生に与えた影響。

—— マッキーさんが確立していった日本のロッド・ビルディングは、多くの国産フライロッド・メーカーに影響を与えていますよね?

石川:マッキーズ・クリークができてから、その後に小さな国産ロッドメーカーが他にも誕生しましたが、そのなかには「マッキーズ流」のロッド・ビルディングの流れを汲んだメーカーがたくさんありました。それも、マッキーさんが日本のフライフィッシングのシーンに与えた大きな影響のひとつだと思います。

マッキーさんはどんなことでも教えてくれちゃいますからね。来る者拒まずで、どんな人でも受け入れるから、いろんな人が集まってきていました。マッキーズ・クリークのお店が、フライフィッシングをやる人だけではなく、いろんなタイプの人が集う環境だったからこそ、新しいものを生み出せたというのもあると思います。マッキーさんの人柄ゆえだと思います。

マッキーさんは、マッキーズ・クリークのお店兼工房で、どんな人にもロッド・ビルディングのノウハウを惜しげもなく、教えてくれた。それはロッドメーカーも例外ではなかった。

—— 懐が深いというか、とにかくいろんな人が相談に来ていたと聞いています。ロッド・ビルディングのことから、人生相談まで。確かなノウハウとつい頼りたくなってしまうマッキーさんの人柄ですね。

石川:実は、私もロッド・ビルディング以外で相談したことがありました。カムパネラは小さいメーカーですし、設立当初は業績も良くなくすごく苦労していました。

創業1年後の2000年に花巻から紫波町に移転したのですが、ここで新しいモデルを作って、それが売れなかったら閉業しようと思っていたんです。

—— 今のカムパネラからは想像できないですが、そんな切羽詰まったタイミングがあったんですね。そこでマッキーさんに相談したと。

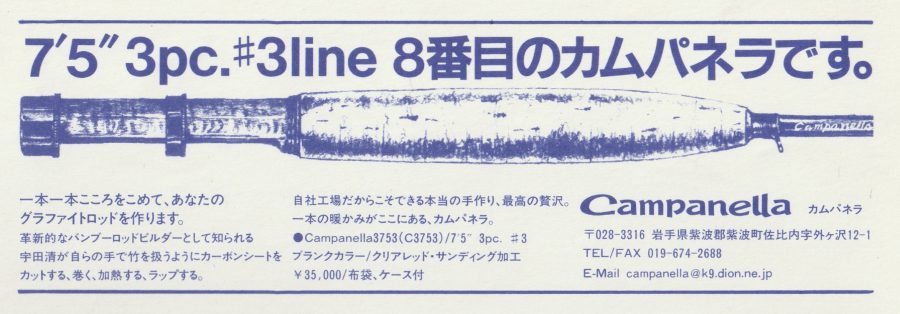

石川:そうです。その時にマッキーさんは快く協力してくれたんです。ロッド自体は私がデザインしたのですが、マッキーさんが宣伝用のストーリーを考えて、「レッドラップ」というネーミングも付けてくれたんです。

これは、文字通り、赤色のスレッドを巻いたロッドなんですが、こういうロッドがアメリカにもあって、そこから着想したのだと思います。

マッキーさんが作ってくれたカンパネラの製品の広告。

上の広告のロッドのイラストはマッキーさんの手書きによるもの。

しかもマッキーさんは、このロッドの広告もデザインしてくれたんです。コピーはもちろん手書きのイラストも制作してくれて。

結果、このロッドはすごく売れたんです。売れたから、カムパネラをたたまずに済みましたし、その時マッキーさんが助けてくれたからこそ、今のカムパネラがあるのです。ですから、マッキーさんには足を向けて寝ることはできません。

マッキーズ・クリークの閉店を受けて、教わったことを次世代に伝える使命感を感じた。

—— マッキーさんがマッキーズ・クリーク (後にマッキーズと改名)が42年の歴史に幕を閉じたことについて、今はどのような気持ちですか?

石川:まだ本気で受け止められない、という感じはあるんですよね。前に引退をすると言ったこともありましたが、なんだかんだ続けてこられましたし。マッキーさんは、手を動かしてないとダメな人ですからね。そのうちに、またやりたくなっちゃうのではないかと思ったりしてしまうんです。マッキーさんにとっては仕事というより、好きなことをやっているという感覚でしょうし。

とはいえ、もうお年を考えると、今回は本当に辞めてしまうんだろうな、と思っています。

2022年8月31年、マッキーさんは、42年のマッキーズ・クリークの歴史に幕を下ろした

—— 今回、マッキーさんが辞めるにあたって、マッキーさんから教わったことを後世に伝え続けていきたい、といったような使命感みたいなものはありますか?

石川:もちろんありますよ。カムパネラのロッド・ビルディングは、マッキーさんから習ったものですし、マッキーさんのやり方こそが源流にあるわけですから。

マッキーさんに習った、塗りを何回も重ねてやることとか、丁寧に美しくつくるということは絶対にやめません。そんなことをするとマッキーさんに顔を合わせられないですから。自分たちがよいメーカーでい続けることで、源流であるマッキーズ・クリークのこともちゃんと伝わるとよいなと思っています。

うちのスタッフたちは、実際のところその源流を知りません。でも、知らないのにマッキーさんの手法を受け継いでいるわけです。それはそれで面白いですよね。

でも、そういう源流があって今があるっていうことは、あらためて伝えていかなければならないとは思っています。

マッキーさんから習ったものを源流に作り続けている、カムパネラのフライロッド。

1980年の創業からマッキーズ・クリークがやってきた、日本におけるロッド・ビルディングの探求とそのノウハウの公開は、カムパネラのような新しい世代の国産フライロッド・メーカーを生み出した。

マッキーズ・クリークは、日本流のロッド・ビルディングを探求する場であるだけでなく、探求結果であるノウハウを惜しげもなく公開し、時にはコーヒー片手に日本流のロッド・ビルディングを楽しみ、時にはメーカーとなっていく人にノウハウを提供する、マッキーさんの人柄さながらにオープンな場であった。また、日本独自の美しさや使いやすさの探求は、デザインや設計において国産フライロッドにおけるクラシックを作っていった。

次回は、このBRAND STORYの特別企画の最終回。「MACKY’S CREEK」および「ARTIST」を生み出したマッキーさん自身へのインタビューをお届けする。このような場、製品を生み出したマッキーさんのバックグランドに迫りたい。

<国産カスタム・フライロッドのパイオニア MACKY’S CREEK(マッキーズ・クリーク)>

その1 フライフィッシングの歴史 〜 「MACKY’S CREEK」誕生前夜

TAGS:

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…

ULギアを自作するための生地、プラパーツ、ジッパー…  ZimmerBuilt | TailWater P…

ZimmerBuilt | TailWater P…  ZimmerBuilt | PocketWater…

ZimmerBuilt | PocketWater…  ZimmerBuilt | DeadDrift P…

ZimmerBuilt | DeadDrift P…  ZimmerBuilt | Arrowood Ch…

ZimmerBuilt | Arrowood Ch…  ZimmerBuilt | SplitShot C…

ZimmerBuilt | SplitShot C…  ZimmerBuilt | Darter Pack…

ZimmerBuilt | Darter Pack…  ZimmerBuilt | QuickDraw (…

ZimmerBuilt | QuickDraw (…  ZimmerBuilt | Strap Pack …

ZimmerBuilt | Strap Pack …